Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова

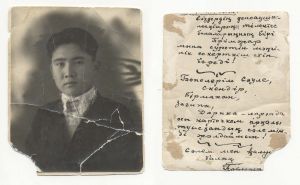

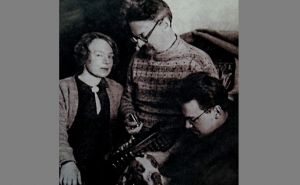

Об иллюстрациях. Все снимки сделаны в Алма-Ате в военные годы. Эти фото оказались в моём архиве совершенной случайно. Купил их с рук на импровизированном толкучем рынке у базара. По свидетельству продавца, они принадлежали умершим старикам, дом которых сгорел. Предполагаю (по подписям), что они связаны с некоей семьёй НИКИТЕНКО. Быть может, кто-то что-то ведает об этом семействе, буду признателен за все сведения.

***

Алма-Ата среди всех столиц союзных республик СССР являлась наиболее тыловым городом. Но это вовсе не означало какого-то карт-бланша от всех тех напастей, веяний и чаяний, которые охватили всю страну с началом Великой Отечественной войны.

Если первые дни войны почувствовались здесь лишь острым предчувствием надвигающейся беды, то уже первые недели начали приносить заметные изменения в повседневную жизнь. Уходили, быстро собравшись и наскоро попрощавшись, мужчины, в одночасье обратившиеся из мирных горожан в однообразно одетых воинов. Женщины, побросав малых детей на попечение старших, покорно занимали освободившиеся места у станков. Город начал стремительно заполнятся новыми лицами - эвакуированными и беженцами.

Оставаясь далеко от фронта, Алма-Ата всё более обретала черты "прифронтового города". В этом материале мне хотелось бы поделиться воспоминаниями очевидца, моего отца Вячеслава Фёдоровича МИХАЙЛОВА, жившего здесь все те годы и наблюдавшего перемены в жизни города острыми глазами подростка.

Мы кричали "Ура!"

"Я в то лето тяжело заболел (корь) и провалялся почти месяц, а после выздоровления меня отправили в пионерский лагерь "Аксай", который располагался на левом берегу р. Аксайка, на широте примерно улицы Комсомольской. Там мне исполнилось 13 лет (16 июня).

22 июня было воскресенье, день посещения лагеря родителями. От них мы и узнали, что началась война: в лагере ни телефона, ни радио не было.

Мы кричали "Ура!": "Пионерская Зорька" своё дело сделала неплохо. Мы-то знали, что "От тайги до британских морей Красная Армия всех сильней!" и были уверены, что немцы об этом тоже узнают в ближайшую неделю!

"Застрочит пулемёт, полетит самолёт,

Загрохочут могучие танки…"

Но получилось не так. Сводки Совинформбюро день ото дня становились всё тревожнее. Красная Армия с тяжёлыми боями и огромными потерями откатывалась на восток, оставляя город за городом".

Появились новые люди

"У населения были отобраны все радиоприёмники; остались только точки, работающие от городского радиоузла, и уличные громкоговорители.

Перестал выходить журнал "Радиофронт".

В Алма-Ате появились новые люди, в основном в магазинах и на базарах. Эти люди от местных отличались и манерой поведения, и внешним видом: в шляпах, беретах, в макинтошах, на толстой каучуковой подошве. Многие из них были при деньгах. Это были эвакуированные, евреи из Прибалтики и Западной Украины и Белоруссии – народ шумный и предприимчивый. Цены стремительно поползли вверх. Базары опустели, куры расхватывались ещё на подходе. Мы такого раньше не видели.

Немцы продвигались стремительно и урожай, ещё не собранный, остался на полях и погиб. Начинался голод".

Карточки

"Были введены карточки: хлебные, "жировые", промтоварные. Хлебные нормы: иждивенцу – 400 г/сутки, служащему – 600, рабочему – 900. По жировым карточкам можно было получить обед в специальных столовых или раз в месяц отоварить их тем, что давали. Мы, по-моему, получали по ним только американский яичный порошок (это – позже), да патоку (сладкий деликатес).

Обычно, когда их отоваривали, выстраивалась огромная очередь: все жители были прикреплены к определённым магазинам по месту жительства. Однажды в такой очереди я встретил Новый год, кажется – 1943-й.

Наш хлебный магазин был на юго-западном углу улиц Узбекской и Комсомольской. Хлеб завозили раз в день. К этому времени выстраивалась большая очередь, и приходилось простаивать час, а то и больше. Это была моя обязанность: матушка тогда работала, отец ушёл на фронт. Стоя в очереди, я развлекался тем, что наблюдал за трамваями. Все трамваи проходили по Комсомольской, и за время стояния можно было засечь прохождение одного и того же вагона несколько раз.

Что давали по промтоварным карточкам – не помню".

В городе стало тревожно

"В городе стало тревожно. Началась мобилизация в армию. Мобилизационный пункт был неподалёку от нашего дома – в Райвоенкомате Фрунзенского района, который находился на улице Амангельды, чуть выше Советской. Позже и я сам там получал приписное свидетельство.

Первым из нашего семейства был мобилизован муж тёти Фени – БЕСЕДИН Сергей Иванович. Больше мы его не видели. Из нашего двора исчезали один за другим парни призывного возраста. Почти никто из них с войны не вернулся.

Мы в то время жили по адресу - Узбекская, 49. Обычный деревянный дом с полуподвалом. Наверху – две квартиры, по две комнаты, одна из которых, по существу - утеплённая веранда. Внизу - тоже две квартиры. Мы заняли одну из верхних. Четыре окна со ставнями, которые закрывались болтами: два - на восток, два - на юг. И высоченное крыльцо, ведущее на второй этаж прямо со двора, с боковыми стенками, на которых очень удобно было сидеть. Тут часто собиралась наша компания – парни из окрестных домов с разными струнными инструментами (мандолина, гитара и бас, тогда это было широко распространено – струнная музыка) и играли до потери пульса всё, что умели, что слышали в кино или по радио.

Середина огромного двора была застроена какими-то сарайчиками, курятниками и пр. У нас перед домом (во дворе) тоже стоял сарай из горбыля, в котором лежали дрова, и был погреб, который мы выкопали с отцом. Со временем я в нём устроил себе мастерскую с верстаком и подвёл электричество.

За водой ходили с вёдрами почти по диагонали двора, мимо длинного и высокого барака, где жила чуть ли не половина населения нашего квартала. Двор условно делился между жителями какими-то межами, обозначенными старыми деревьями белой акации. Кое-где росла сирень и остатки былых яблоневых садов. Около наших окон тоже росла шикарная сирень, букетами которой мы с бабушкой Еленой Павловной успешно торговали около кафе "Лето" напротив оперного театра во время войны".

Несколько слов о соседях

"Несколько слов о соседях по дому.

Через стенку жила семья ЗАХАРОВЫХ: отец – Владимир Захарович, мать – Полина Павловна и двое детей: Николай и Капитолина. Колька был старше меня года на три, а Капка – ровесница. Колька увлекался фотографией, и я к этому делу тоже приобщился. Позже он поступил в МАИ (институт тогда был в эвакуации в Алма-Ате) и успешно его окончил уже в Москве; когда я учился в Институте связи, я его изредка навещал в общежитии. Полина Павловна во время войны заведовала рестораном "Алма-Ата".

В полуподвале жило весьма колоритное семейство – СУРОВЫ. Говорили, что они – бывшие хозяева этого дома. Кем они были прежде, я не знаю, но в наше время там была настоящая малина. В одной половине жили отец, мать, две дочки на выданье – Галка и Лорка - и младший сын Володька. Дочек этих периодически выдавали замуж, но ненадолго. Вскоре они возвращались обратно до следующей свадьбы. Во второй половине жила старая бабка – родоначальница этого семейства – с младшей дочерью Клавдией, у которой было двое совсем маленьких детей, хотя замужем она никогда не была. Бабка эта, несмотря на голод и прочие тяготы, прожила до ста пяти лет. Периодически у них там появлялись и жили какие-то урки в мягких сапожках, с кепочками на голове и с нахально сверкающими фиксами во рту. Тогда появлялась водка, и шёл пир. Это был какой-то свой замкнутый мир: они жили сами по себе и нас никогда не трогали.

Из пацанов тех лет помню хорошо троих. В двухэтажном доме жили Павел ГОЛОБОРОДЬКО и Валька КЛЁЦ (немец), а в бараке – Вовка "Оловянный" (фамилию его не помню). Это были мои одногодки, поэтому и запомнил. С Пашкой мы учились всё время в одной школе и некоторое время в "Техникуме связи" (потом он перебрался в Горный институт), а с "Оловянным" были в одном лагере в 1941 году. Позже я узнал, что в этом же бараке жил Катка КУВАТОВ, который работал в ИЯФе, и его младший брат Булат АЮХАНОВ ("Молодой балет Алма-Аты"). Но тогда я их, естественно, не знал. В то время они были совсем маленькими детьми".

Знакомство с оперным искусством

"Вот в такой обстановке начался 1 сентября 1941 года новый учебный год. Я пошёл в 6 класс в СШ № 38, которая, по-моему, и сейчас стоит на прежнем месте – угол Комсомольской (Толе би) и Иссыкульской (Желтоксан).

В годы учёбы в школе во время войны у меня не осталось сколь-нибудь ярких воспоминаний от учебного процесса. Все в то время было связано только с войной. Все для фронта, все для победы.

Проучились мы в этой школе совсем недолго: вскоре она была занята под госпиталь, а нас перевели в СШ № 10 – угол Калинина и Красноармейской, где мы учились в третью смену и домой возвращались уже затемно. Это было длинное одноэтажное здание на высоком каменном цоколе. Здесь раньше помещалась, кажется, какая-то гимназия.

Рядом со школой (впритык к западной стене) стояло летнее кафе, которое так и называлось – "Лето". Помнится, в этом кафе до войны мы ели мороженное – было принято гулять по улице Калинина, вдоль которой были сплошь цветочные клумбы с табачком и петунией – запах стоял одуряющий, и поедать мороженное в кафе "Лето".

Теперь ни школы, ни кафе нет. На этом месте - многоэтажная гостиница "Алма-Ата".

Напротив школы за высоким забором шла какая-то стройка. Оказалось, что это заканчивали строительство нового оперного театра. В этом здании театр начал работать 7-го ноября 1941-го года. Именно здесь состоялось моё первое знакомство с оперным искусством".

Фото из архива Андрея Михайлова.

Андрей Михайлов - писатель, автор серии книг "Как мы жили в СССР".

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!