Предновогодье диктует свои условия – хочется писать про что-нибудь приятное, праздничное… Про клады, например

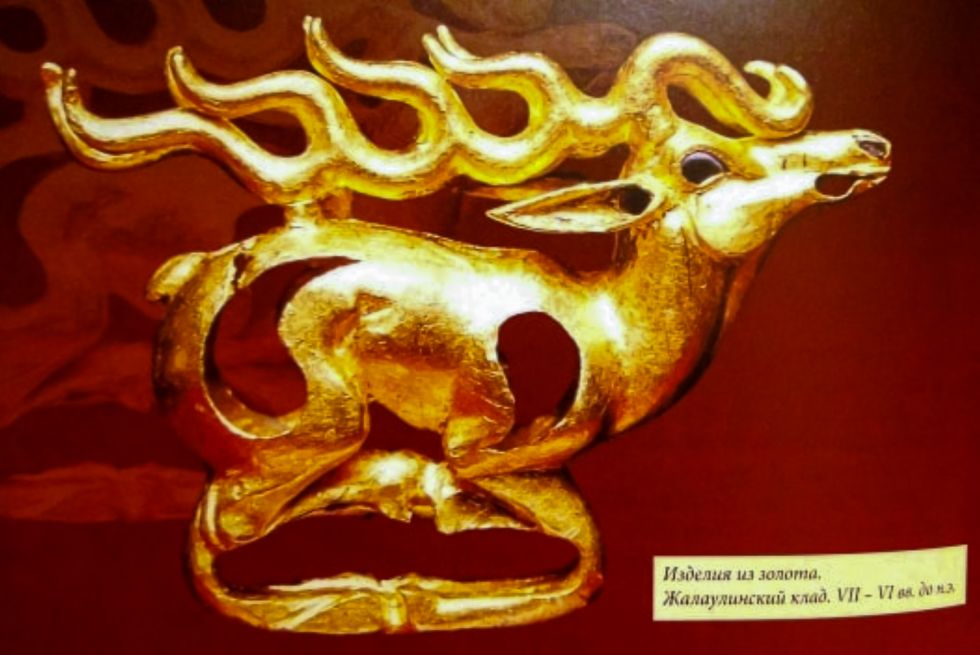

На снимке: Жалаулинский клад.

Пожалуй, каждый человек мечтает найти свой клад. Я мечтала. И даже искала. Как-то мы восьмилетние, я и моя подружка Светка, вместо школы отправились к Пугасову мосту. Закинули портфели в сарай, а сами сели на автобус и помчались аж за четыре остановки к речке, где по секретной наводке одноклассника Димы и был зарыт сундук с золотом.

Алматинцы уже догадались, почему мы туда поехали и что это за "клад". А неалматинцам поясню: жил когда-то сто лет назад в нашем городе купец по фамилии ПУГАСОВ. Был он богатым-пребогатым. И накопил он золота несколько сундуков. А когда случилась революция и постучали в дом купца революционеры, он успел во дворе дома один сундук закопать, а с другими сундуками тайными подземными ходами в Китай сбежать. (Это одна версия, по другой – его поймали, арестовали, расстреляли, и похоронен он в парке 28 панфиловцев под старым камнем)…

Эта легенда в мои детские годы была очень популярна в городе. Наверное, не было в Алма-Ате школьника, который про этот клад бы не знал. И когда мы со Светкой прибыли на автобусе (номер не помню) на улицу Кирова (сейчас Богенбай батыра), то в районе речки бродило уже несколько малолетних конкурентов-кладоискателей… Заглядывали за кусты, копошились палками у заборов… Клада мы тогда не нашли, понятное дело. Да и не смогли бы найти никогда. Ибо купец Пугасов умер задолго до революции, а богатства свои хранил не в сундуках, а в банках, и совсем не стеклянных. Да и жил он в основном в Ташкенте. Там и похоронен в 1911 году. Могила сохранилась, и я ее видела своими глазами, когда прогуливалась по старинному Боткинскому кладбищу…

Но в клады (не смейтесь!) я до сих пор верю. Потому что книжки люблю читать. А там настоящие герои то и дело находят настоящие клады.

В самом алматинском из всех алматинских романов, я про "Факультет ненужных вещей" Юрия ДОМБРОВСКОГО, рассказывается о случайной находке. И странной, запутанной истории, с этой находкой связанной. Помните роман? Тем, кто забыл или не читал, кратко: действие романа разворачивается в 1937 году в Алма-Ате. Главный герой романа Георгий Николаевич Зыбин — тридцатилетний историк, сотрудник краеведческого музея. И вот одним прекрасным (или не очень) днем в музей приходят рабочие с поразительной археологической находкой – горстью старых золотых монет. Это и есть часть найденного клада. Убедившись, что золото действительно имеет ценность, рабочие с золотом исчезают. Вместе с ними исчезает и ниточка, по которой можно выйти на клад – ценнейший исторический артефакт. О случившемся сигнализируют в НКВД, а главный герой отправляется на поиски золота… Конечно, в романе все не так просто, да и сам роман не только о кладе, да и вообще не о нем, если разобраться. А о вечных человеческих ценностях– порядочности, гуманизме, любви, которые в эпоху тотального террора стали "ненужными вещами"…

А клад действительно был. В этом романе вообще много правдивых фактов, во многом это автобиографический роман. Зыбин – это Домбровский, арест Зыбина – это и арест самого Юрия Домбровского. Следователи в романе – реальные персонажи, у них даже имена настоящих следователей, которые занимались "делом" Домбровского. Героиня романа Клара– этобудущая жена Домбровского Клара Фазулаевна ТУРУМОВА-ДОМБРОВСКАЯ. КАЛМЫКОВ, кстати, в романе тоже настоящий. И о нем я много пишу, потому что он для меня, как и для многих алматинцев, совсем не посторонний (вот тут первая часть истории про Калмыкова. А их уже три).

Музей, в котором работал Зыбин (и сам Домбровский) – это реальное место: Вознесенский собор в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Уникальный памятник деревянного зодчества, яркий образец сейсмостойкого сооружения, включен в перечень памятников культуры и истории Казахстана на уровне республики. Построен собор был в 1907 году из деревянных деталей, прошитых железными болтами. Иконостас расписывал художник ХЛУДОВ (о котором, кстати, Домбровский тоже писал – в первой части дилогии, в романе "Хранитель древностей"). В 1929 году в храме расположился Центральный государственный музей. Он и описан в романе, очень подробно и детально. Именно сюда (по сюжету) и пришли рабочие с золотом.

А теперь наконец-то о кладе. В 1939 в ущелье Каргалы, что выше села Фабричный, сотрудники Каргалинского суконного комбината (о котором вот тут) обнаружили погребение жрицы, датируемое примерно вторым веком до нашей эры. По месту находки – ущелье Каргалы – клад назвали "Каргалинским". Наиболее интересной находкой в погребении жрицы является золотая диадема – она украшала, по мнению археологов, ритуальный головной убор. Центральная часть ее, увы, не сохранилась, а две боковых можно увидеть в нынешнем Центральном государственном музее, что на проспекте Назарбаева. Там же находятся и другие артефакты из этого "клада"- 370 золотых украшений! Мы же на экскурсии, посвященной Домбровскому (есть у нас такая экскурсия, недавно появилась), полюбоваться на диадему заходим в музей Алматы – там выставлены копии находки. Вероятно, изображения на диадеме - птицы, звери, фантастические мужские и женские персонажи – отражают шаманистические представления о высших божествах, небесных и земных. Каргалинская женщина, судя по ее атрибутам, считалась наделенной сверхъестественными способностями и знаниями и исполняла в обществе роль божественной вестницы.

С этим кладом связано очень много загадок. Археолог Борис ДУБЛИЦКИЙ, который им занимался, вдруг попал в НКВД, а потом началась война, и об археологии забыли надолго… Настолько, что потеряли само место клада. Точных координат не было, только приблизительное описание местности. Но буквально пару лет назад, после 80 лет поисков, его наконец-то опять нашли. И археологи буквально ахнули от открывшихся перед ними перспектив.

Наш хороший знакомый и большой ученый Александр ГОРЯЧЕВ (на снимке) на одной из наших археологических экскурсий рассказал:

- В 2020 году была разработана программа по изучению каргалинского комплекса, там богатейшее культурное наследие, и клад лишь самая известная его часть. То, что мы нашли сейчас - это, видимо, детали, выпавшие при дележке находок: 12 бляшек и четыре пластины. Народу перебывало там много, потому что находили мы монеты разных годов, нож, изготовленный на суконной фабрике, и даже закопанный советский пакет из-под молока. То есть люди частенько останавливались под камнем укрыться от непогоды или искали клад. Мы также в ущелье нашли хозяйственные стоянки, поселения. Материала для исследований там не на одно десятилетие научной работы.

Еще один клад, найденный совершенно случайно – Жалаулинский. Нашли его в 1988 году в Кегенском районе Алматинской области. Нашли школьники: недалеко от села они играли в свои пацанячьи игры и в разломе обрыва увидели спрятанный когда-то давно мешок. Потянули его – а там множество золотых изделий. Судя по состоянию войлока, из которого был сшит мешок, клад был спрятан примерно в начале 20-го века. А сами золотые изделия – сакского периода, и явно были добыты не самым честным путем. Скорее всего, они – изразграбленных курганов Кегенской долины. Неизвестный охотник за сокровищами закопал его, видимо, рассчитывая вернуться за золотом позже. И не вернулся. Или вернулся, но не нашел место, где спрятал мешок.

В музейной коллекции Жалаулы– 627золотых предметов. Самый интересный артефакт –золотаякорона в виде массивной пластины лунообразной формы, которую украшают миниатюрные фигурки архаров с гнездами для вставок камней. А еще там всевозможные украшения одежды, поясной набор, конская сбруя и много разных изделий ювелирного искусства ранних кочевников Семиречья примерно пятого века до нашей эры. И рассказывает коллекция современным людям о традициях людей древних: у древних саков цвет золота отождествлялся с солнцем, которому они поклонялись. И когда их предводитель выходил в одеянии из золота, то в глазах подданных он представлялся самим солнцем или, в крайнем случае, его посланником.

Вот такая история. Повезло мальчишкам. Они тоже, наверное, мечтали найти клад. И нашли!

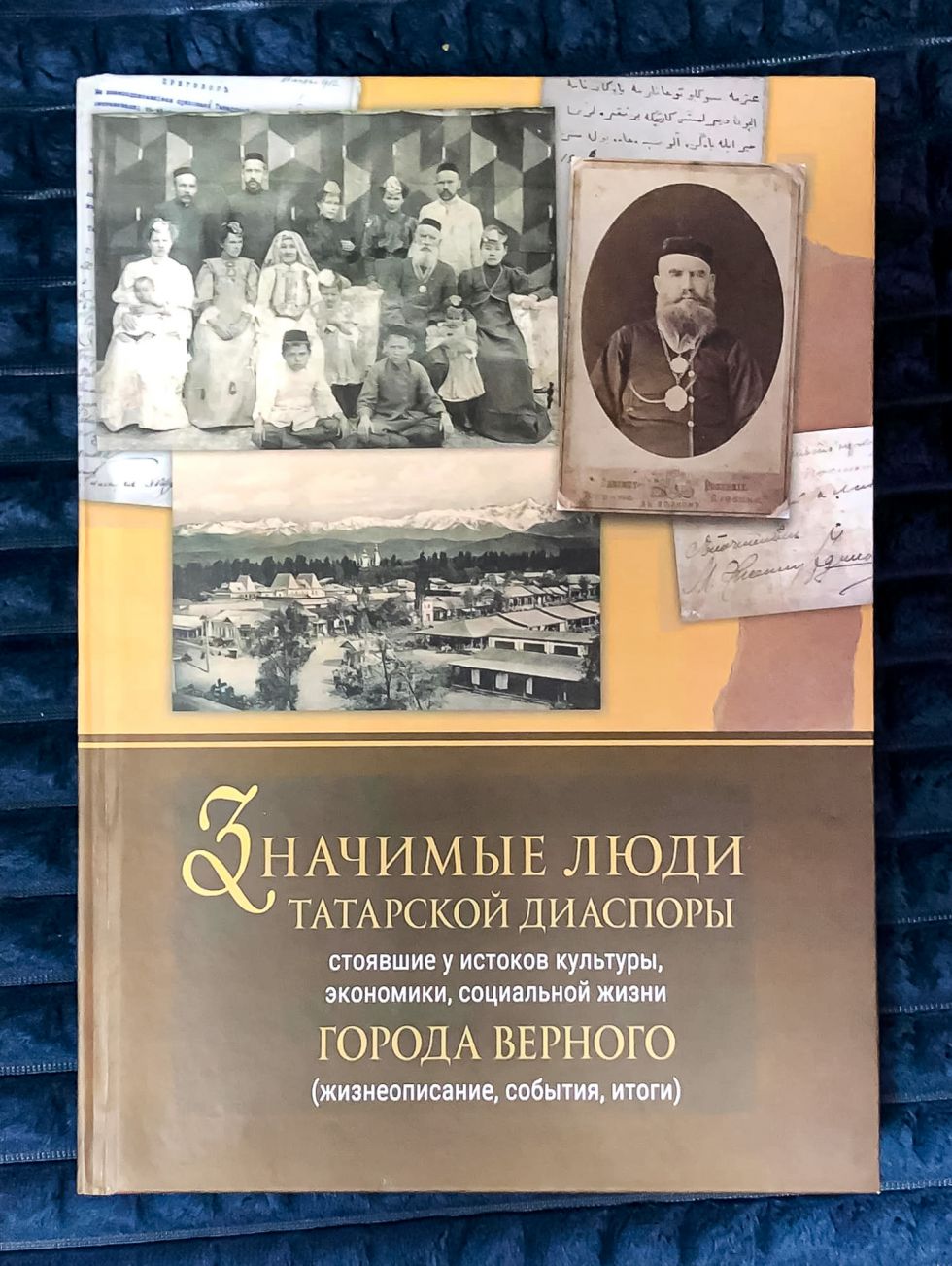

Алматинка Альфия ХИСАМУТДИНОВА- ГАТИЯТУЛИНА рассказала в своей великолепной книге "Значимые люди татарской диаспоры города Верного" о своем деде Биляле ХИСАМУТДИНОВЕ. Он приехал в город Верный из Троицка, его пригласили на работу в торговый дом "Исхак Габдулвалиев и сыновья" (здание торгового дома сохранилось и даже сохранило свое целевое назначение – это и сейчас торговый дом – "Кызылтан").

Хисамутдинов получил блестящее образование – окончил новометодные медресе в Оренбурге и Троицке, а потом и коммерческое училище. Родился Билял в очень небогатой семье в глухой татарской деревне Верхний Искубаш Казанской губернии. Откуда же семья взяла средства на обучение Биляла? Из клада! Отец его, Бабай Шариф, работал печником. И как-то раз, разбирая старую печь в соборной церкви, он обнаружил чугунок, полный золотых монет. Вес чугунка был примерно полтора пуда! Золото было спрятано в печи в церкви, видимо, еще во времена пугачевского восстания. Бабай Шариф все найденные деньги, до последней монетки, отдал в казначейство. И сказал детям: "Это не наше золото, если заберем хоть одну монету, совершим большой грех перед Аллахом!". Так гласит семейное предание.

За честный поступок ему пожаловали пригоршню золотых монет. А он на эти деньги отправил своих старших сыновей, Биляла и Минникая, учиться.

Я даже порылась в интернете в поисках той самой церкви, где чугунок был найден – а вдруг она сохранилась, и я узнаю еще какие-нибудь подробности этой истории? Но интернет ничего о церкви в селе Верхний Искубаш не знал. Что, в принципе, понятно – село было татарское, и вряд ли там был православный храм. Скорее всего, мастера вызывали в другое селение, соседнее…

Вот такой замечательный факт: одна монета из того чугунка до сих пор хранится у потомков Бабая Шарифа – у старшей сестры Альфии в Самаре. А Альфия рассказала, что на монете написано: "Хан Мухаммад Бахадур Абулгази-хан". И пояснила: "Абулгази Мухаммад Бахадур-хан,узб. Abulg'ozixon – это последний номинальный бухарский хан (1758—1785) из узбекской династии Аштарханидов. Аштарханид – это значит "из Астрахани". Мне сделали перевод надписи".

Альфия себя писателем не считает, ей хотелось собрать в одной книге историю своей семьи, и она это сделала. Труд проделан огромный! Поиск в архивах, обработка найденной информации – и только потом книга. Очень интересная, наполненная фактами о городе и времени. Вот такой Альфия искатель!

А эта монета - напоминание о том, что человеческие качества, честность и благородство - это и есть настоящий клад.

Вот такие вдохновляющие истории. На самом деле их гораздо больше, как и кладов… Вдохновляющие если не на поиск сокровищ, то на поход в музей. Или на чтение книги.

Фотографии из личного архива автора и из семейного архива Альфии Хисамутдинова- Гатиятулиной.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!