Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова

После разрушительного землетрясения 1910 года (1911 по новому стилю) в кулуарах вновь заговорили о переносе центра Семиречья в более безопасные места. Однако город наш не так прост, чтобы каждый раз бегать от каждой напасти. Не на того эти напасти нападают! Так что, спустя несколько лет после катастрофы 1911-го, Верный жил-поживал как ни в чём не бывало. На своём привычном месте.

Что представлял из себя он в самом конце своей прежней жизни, в том самом 1916 году, от которого позже плясала вся советская статистика?

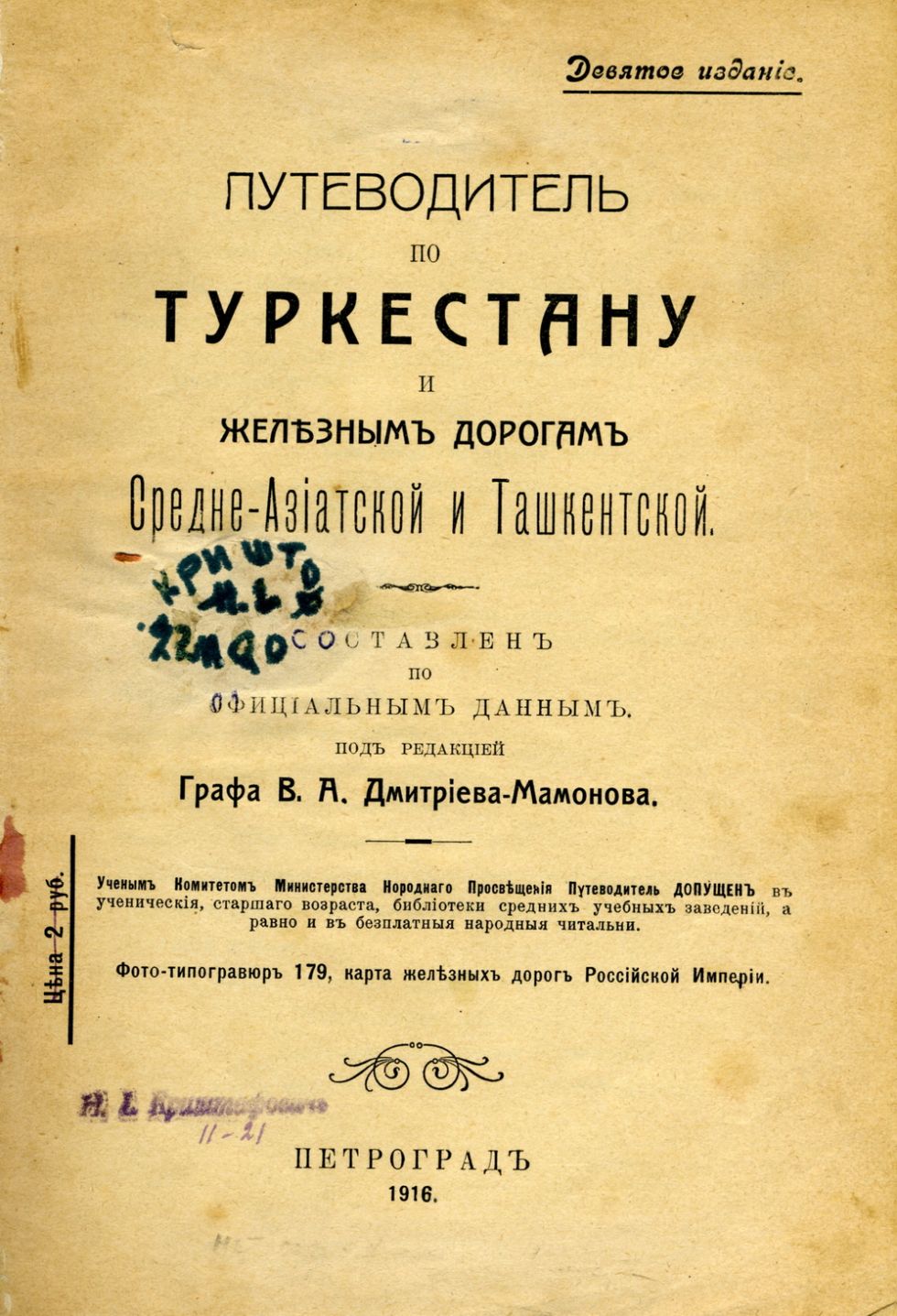

Вот какие сведения можно почерпнуть из популярнейшего российского "Путеводителя по Туркестану" (выходившего под редакцией графа В. А. ДМИТРИЕВА-МАМОНОВА) в своём последнем Девятом издании, появившемся аккурат накануне года Октябрьской революции.

Центр у подошвы и его обитатели

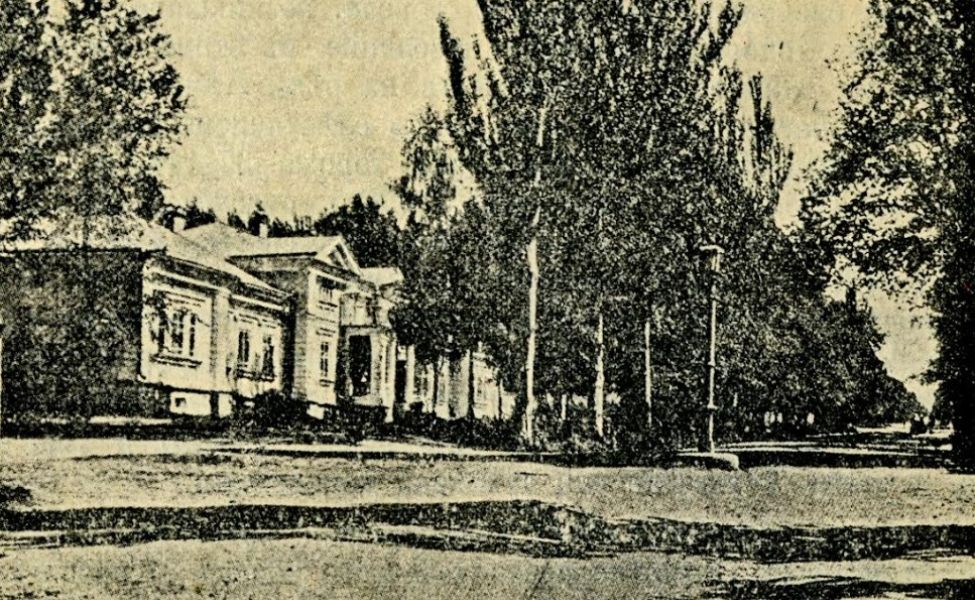

"Административный центр Семиреченской области, расположен на равнине у северной подошвы Заилийского Алатау в 3-4 верстах от крутых его предгорий, на высоте 2700 футов над уровнем моря; огромные снеговые вершины хребта "Талгар" и остроконечный "Алматинский пик" видны с городских улиц, окаймлённых пирамидальными тополями и другими насаждениями".

Тогдашний Верный состоял из четырёх частей:

"1) Алматинской станицы (старая часть города),

2) Алматинского выселка,

3) Татарской или Дунганской слободки и

4) Нового города, возникшего в начале 1870 годов".

Население города составляло 37 444 "душ обоего пола". Традиционно в большинстве своём в приграничном центре проживало больше мужчин (в городе располагалось девять войсковых частей размерами от стрелковых бригад и полков до штабов и лазарета), но дисбаланс постепенно сглаживался (19 913, против 17 531). А вот в составе населения по-прежнему преобладали русские – 23 895 человек. Хотя и тут положение дел постепенно менялось

В городе числилось 2 012 домов, 9 церквей, 4 мечети, 62 фабрики, производившие товара на 635 800 рублей. Все медицинские заведения ограничивались одной городской больницей, одной клиникой для душевнобольных и двумя аптеками: городской и ЮЗЕФОВИЧА. Дети обучались в 18 учебных заведениях разных типов, в том числе двух гимназиях (мужской и женской) и школе садоводства.

Чем жил город-сад (кроме апорта)

Верный всеми силами поддерживал своё реноме города-сада.

"Многоводная речка Алматинка обильно орошает город, который утопает в садах. В городских садах прекрасно растут яблони, груши, абрикосы и другие плодовые деревья, но виноград обыкновенно не вызревает. Славится своими яблоками (апорт)".

Но жители отдавали свои силы (и время) не одному только садоводству. В Верном существовало три собрания: военное, общественное и коммерческое. Три библиотеки: при военном и общественном собрании, городская им. Л. Н. Толстого и мусульманская читальня. Три типографии: Семиреченского областного правления, Т. В. Великанова и А. Я. Зверяновой. Три банка: Государственный, Русско-Азиатский и Сибирский торговый.

Ещё два момента городской жизни обращали на себя внимание авторов путеводителя. Во-первых, обилие благотворительных обществ и учреждений.

В Верном к таковым относился "приют с домовой церковью" при Попечительстве детских приютов ведомства императрицы Марии; Семиреченское управление Российского общества Красного Креста; глазная лечебница (под попечительством императрицы Марии Александровны о слепых); Верненское благотворительное общество. Всё? Нет. При церкви существовало Туркестанское епархиальное Казанско-Богородичное просветительское братство. При учебных заведениях – Верненское общество вспомоществования бедным учащимся. А при обществе вспомоществования приказчиков г. Верного функционировала Александровская богадельня и Семиреченское общество сельского хозяйства.

Во-вторых – развитие коммерческих предприятий и заведений.

"Торговый дом Шахворостовых" ведал железом и бакалеей. За керосином горожане ходили в Товарищество братьев Нобель. Знаменитый Н. Я. ПУГАСОВ, владелец таких знаковых предприятий, как винокуренный, пивоваренный и водочный заводы, вёл ещё и "колониальную торговлю". Свой табак производили на фабриках Н. А. ГАВРИЛОВОЙ, И. А. РОМАНЕНКОВА и РОМАНЕНКОВА П. Л. Чай продавали торговые дома ЛУШНИКОВА, КОКОВИНА и БАСОВА. Но особенно оживлённым слыл рынок мануфактуры: "Торговый дом Михайлов и Малышев", "Торговый дом Бакарева", заведения И. АБДУВАЛИЕВА, А. И. ДЕРОВА, М. И. ОЛЕНЕВА.

По железной дороге в погоне за временем

А вот как традиционно путеводитель, следуя своему назначению, резюмировал свой краткий раздел о Верном:

"Поднимающий свои снеговые пики к югу от Вернаго Заилийский Алатау, с его дикими лесистыми ущельями, шумными речками, каскадами из горных цепей, высокими перевалами и ледниками, представляет для путешественника и туриста особый интерес; наиболее удобным пунктом для экскурсий в горы является Верный, куда сходятся большинство ведущих туда горных путей".

Кстати о путях. Известно, что "Путеводитель по Туркестану…" имеет подзаголовок – "…и железным дорогам Средне-Азиатской и Ташкентской". Но никаких железнодорожных путей к Верному тогда ещё и близко не подходило. Наш город попал на страницы справочника исключительно в качестве дани перспективе. Устав общества "Семиреченские железные дороги" был "высочайше утверждён" в 1912 году. О начале строительства я рассказывал ранее.

Ну а к Верному, который к тому времени уже стал Алма-Атой и из областного центра Семиречья обратился в столицу Казахской АССР, железная дорога подошла лишь в годы Первой пятилетки, спустя почти два десятилетия. Достаточных однако для того, чтобы всё уже тут стало другим, навсегда отошёл в прошлое "полковничий город", и данные путеводителя остались актуальными разве что касательно гор, тополей и перспектив туризма.

Андрей Михайлов - писатель, автор серии книг "Как мы жили в СССР".

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!