Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова

Железнодорожная линия Оренбург-Ташкент стала первой масштабной магистралью, которая пересекла Казахстан. Её построили за короткое время. Начав строительство в 1900-м и закончив в 1905-м. И это была не какая-то ветка, а полноценный путь длиной почти 2000 километров (1936,694 версты), на строительство которого из казны было затрачено 165 596 208 рублей.

Для нас небезынтересно, что почти вся Ташкентская магистраль проходит по территории РК, до сих пор являясь основной транспортной артерией, связывающей юг и северо-запад Казахстана, а также соединяющей республику со странами Средней Азии и Европейской Россией. Единственное отличие нынешнего пути от изначального в том, что теперь он идёт не на Оренбург, а на Уральск.

Любопытно, что один из ранних проектов (1879 года) предполагал вести строительство на соединение с британской ж/д, прокладывавшейся из Индии в Пешавар. Но для казахстанцев гораздо интереснее, что самое первое намерение (1876 года) заключалась в том, чтобы проложить магистраль восточнее, через Акмолинск.

Но после долгих споров и утрясок магистраль прошла там, где прошла. Регулярное движение по ней началось 1 июля 1905 года. А уже в 1912 году по дороге проследовало 78 705 поездов, перевезших 2 174 460 пассажиров и 198 752 865 пудов различных грузов.

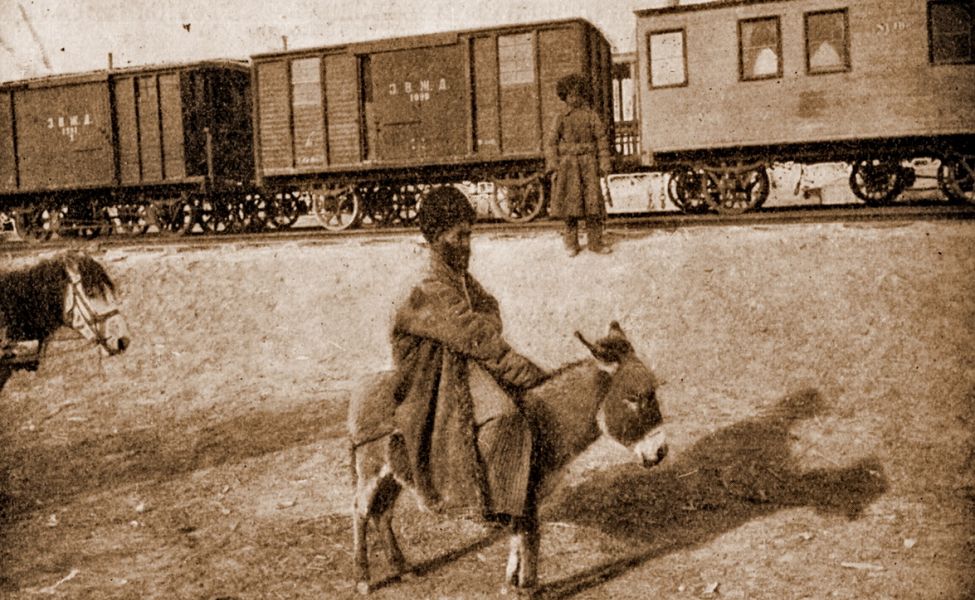

А как выглядел "казахстанский отрезок" великой железнодорожной магистрали в первые годы эксплуатации с точки зрения пассажиров? Что можно было увидеть из окна вагона и на станциях в начале XX века? Давайте разберёмся с помощью путеводителей того времени.

Станция Ак-Булак

Первая станция III класса в Тургайской области радовала пассажиров буфетом, хорошего качества водой из местных колодцев и видом новенького переселенческого посёлка "Акбулакский", заселённого выходцами из Малороссии, уже обзаведшейся церковью и школой.

Актюбинск

Станция II класса. Буфет. Солоноватая вода из Илека, неприятная для непривычных и вредная для паровозов. При станции – депо, кладовая, "пакгауз на 25 вагонов". Тут же – железнодорожное училище на 150 учащихся (содержалось на средства магистрали) и врачебно-фельдшерский переселенческий пункт с больницей на 50 коек. Рядом – уездный город Актюбинск с 10716 жителями.

Основные грузы, поступавшие на станцию (тут и далее – данные до Первой мировой войны): лес (500 000 пуд.), соль (100 000 пуд.), вино (хлебное – 30 000 пуд.) и пиво (25 005 пуд.), бакалея (40 000 пуд.), мука-крупа (300 000 пуд,), сахар, железо, сельхозмашины.

Что вывозилось? В основном хлеб (зерно – 450 000 пуд.) и продукты животноводства (мясо – 30 000 пуд. и шкуры - 20 000).

Уральская область

За станцией IV класса Кандагач железная дорога двигалась уже по Эмбинскому уезду Уральской области. Никаких крупных населённых пунктов тут не наблюдалось. Разве что станция III класса Джурун, в 34 верстах от которой располагался небольшой город Темир, известный своими "степными" ярмарками – весенней (с оборотом 1 350 000 рублей) и осенней (350 000 р.).

Буфет радовал пассажиров лишь на станции Эмба. А после Мугоджарской поезд начинал взбираться на тягомотный перевал Кум-Усу. Участок этот, кстати, считался наиболее трудным при сооружении всей магистрали.

Челкар

За Мугоджарами путь вновь оказывался в Тургайской области. В Иргизском уезде. Правда сам уездный город оказался в 150 верстах от железной дороги, что, в конечном итоге, обрекло его на прозябание.

А наиболее заметной станцией на этом участке был Челкар (II класс), с буфетом, "коренным депо" на 20 паровозов, начальным училищем для детей из семей железнодорожников (на 120 учеников), 32 домами для служащих, церковью, больницей и небольшим посёлком с сотней жителей.

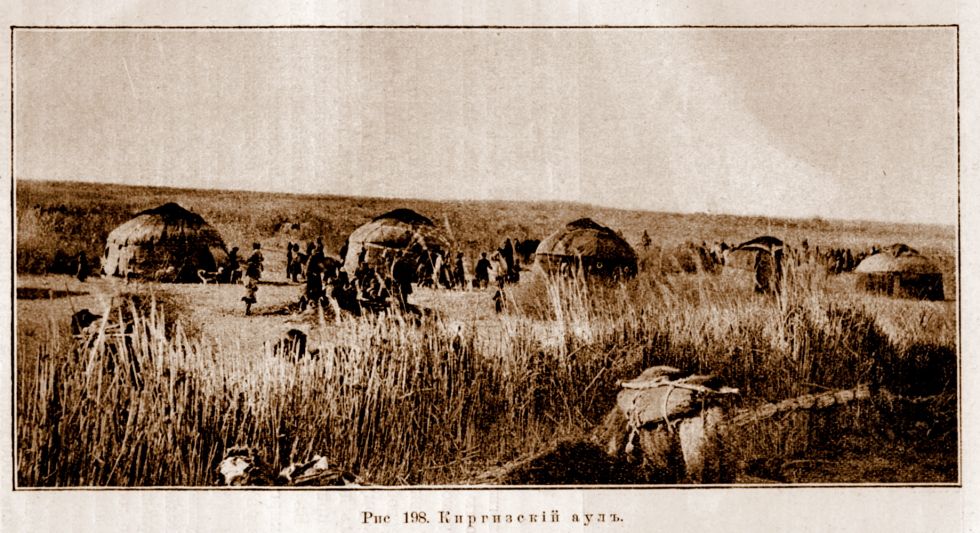

Начинающиеся далее пески – Большие и Малые Барсуки, с обилием хороших колодцев, развлекали пассажиров видом многочисленных казахских зимовок. Тут, у станции Тугус, располагалось и лечебное озеро Тентяк-Сор, солёной грязью которой пользовались болезные со всех окрестностей.

За станцией Саксаульской (напомню, что паровозы по первости широко использовали для топок саксауловые дрова) дорога пересекала границу Казалинского уезда Сыр-Дарьинской области (входившей уже в пределы Туркестанского края).

Аральское Море

Станция IV класса возникла на северном берегу моря-озера при оконечности Сары-Чеганакского залива. Источник 1916 года сообщает:

"До постройки железной дороги северный берег Аральского моря был совершенно безлюден. С осуществлением Ташкентской дороги, которая подошла к самому морю, здесь образовался целый промышленный и ловецкий посёлок, который уже и теперь является значительным центром рыбопромышленности и судоходства на Аральском море и который в близком будущем превратится в город… В последние годы в Аральске построено из привозного леса более 30 парусных судов и барж, приспособленных к нуждам рыболовства, и устроено несколько пристаней и рыбопромысловых заведений. Судохозяевами являются следующие рыбопромышленные фирмы: Бр. Макеевы, Бр. Марковы, Шапошников, Тимофеев, Красильнков и др., которые занимаются приёмом рыбы (сазан, лещ, судак, жерех, усач, вобла и проч.) от ловцов, разделкой и посолкой и отправкой в Европейскую Россию".

Неслучайно, что главным грузом, который сгружался на Аральском море был лес (120 906 пуд.), а в обратном направлении загружалась рыба (350 000 пуд.). Уже тогда на станции появились "склады-рефрижираторы".

И ещё один пассаж из 1916 года:

"По побережью Аральского моря хорошие морские купания, которые несомненно привлекут сюда немало туркестанцев".

Казалинск

Крупная станция II класса. Буфет, мастерская, больница, училище для железнодорожной детворы, церковь. Вода из Сырдарьи.

"Местопребывание начальника участка пути, начальника участка тяги, ревизора движения".

Грузооборот 1300000 пудов.

Перовск

Станция III класса. Буфет, начальное училище, вода из Сырдарьи. Ввозится – мука (248 337 пуд.), соль, сахар, мануфактура, бакалея. Вывоз – рыба (349 900 пуд.).

Значимость этой станции определялась располагавшимся в полутора верстах крупном городе. Перовск (бывшая Ак-Мечеть, нынешняя Кызылорда) был населён в те годы 11 756 жителями весьма пёстрого национального состава, основную часть которых составляли русские (3309 человек), казахи (2865), "сарты" (1988) и татары (1861), но тут же проживало и 98 поляков, и 67 немцев, и 190 "кавказцев", и даже 67 евреев. Потому в Перовске существовало не только 4 мечети и православная церковь, но и еврейский молитвенный дом. Характерен и перечень учебных заведений, функционировавших в городе, среди которых было и мужское 3-х классное училище "с интернатом для русских и киргизских детей", несколько приходских школ для мальчиков и девочек, "русско-туземная школа", 6 "мактаба" при мечетях и частные училища для татар и евреев.

О значении Перовска свидетельствет наличие в нём трех гостиниц: "Север", "Коммерческая" и "Метрополь".

Но города транзитные пассажиры не видели. Зато летом хорошо ощущали (на собственной шкуре) соседство великой Сырдарьи.

"Заболоченные окрестности города, на огромном пространстве, покрытые густыми зарослями камыша, кишат в весеннее и летнее время миллиардами комаров и слепней, являющихся бичом Божьим, почему кочевники-киргизы, зимующие на Сыр-Дарье, поспешно уходят со своими стадами от назойливых насекомых вглубь степи, откуда возвращаются обратно только поздней осенью".

Туркестан

После непримечательных станций Чиили, Тюмень-Арык и Яны-Курган, железнодорожный путь пересекал границу Чимкентского уезда. Главной достопримечательностью дальнейшего следования считался "заштатный город" Туркестан, со станцией III класса (буфет, хорошая ключевая вода) и видимой издалека мечетью Ахмета Ясави.

Туркестан привлекал внимание пассажиров тем, что это был первый на пути город с ярко выраженной восточной физиономией. В Туркестане проживало 16 705 жителей - в основном "сартов" (под этот расплывчатый термин попадали тогда горожане Туркестанского края, как узбеки, так и таджики). В городе числилась 41 мечеть, 25 "мактабов" и два медресе.

А второй (после комплекса Хазрета) исконной достопримечательностью являлся местный базар. А вернее – базары.

"В торговом отношении Туркестан занимает выдающееся положение, в нём сосредотачивается масса сырых продуктов кочевого скотоводческого хозяйства, идущих на обмен на произведения русской мануфактуры. Годовые обороты базаров достигают до 4 000 000 руб. в год".

Арысь

Последняя станция III класса перед Ташкентом. Буфет, 8 жилых домов, пакгауз, вода из реки Арысь.

"При станции образовался значительный русский посёлок, обращённый в 1913 голу в безуездный город под наименованием Арысь".

А в начале 1912 года отсюда началось строительство Семиреченской железной дороги до Чимкента, Пешпека и Верного. При старой власти этот путь удалось проложить до Бурного. Далее знаменитый Турксиб достраивали уже в годы Первой пятилетки.

P.S. Классные станции

У читателя, добравшегося вслед за мной до Арыси, может возникнуть законный вопрос о том, чем определялся "класс" железнодорожных станций в старой России? Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона так отвечает на этот вопрос в статье "Станции железнодорожные":

"У нас теперь принято, что один из путей С. для возможности установки больших поездов должен иметь свободную длину не менее 315 саженей. Наименьшая длина путей 225 саженей. В зависимости от этого требуются площадки (горизонтальные части) - для разъездов 365-400 саженей, для С. III и IV классов - 400 саженей (без депо), 450 саженей (с депо), для С. II класса - 750 саженей, а для С. I класса - в зависимости от потребности. Внутреннее помещение пассажирских зданий, назначенное собственно для пассажиров и станционной службы (не считая квартир для служащих), должно быть не менее: для пассажирского здания I класса - 150, II класса - 100, III класса - от 50 до 60 и IV класса - от 40 до 50, полустанции - 30 кв. саженей. Не менее половины этого пространства назначается собственно под пассажирские помещения и до 12 кв. саженей для почтовой службы на станциях I и II классов. В пассажирских зданиях I класса, независимо от вышеозначенных 150 кв. саженей, назначаются особые парадные покои, площадью не менее 35 кв. саженей. Платформы при пассажирских зданиях или промежуточные между путями делаются или высокие, в уровень пола вагонов, или низкие - в уровень нижних ступенек вагонов, но все одинаковой высоты на всей дороге. На С. I и II классов устраивается над пассажирской платформой, на длине не менее 40 саженей, навес, свешивающийся по крайней мере до ближайшего рельса".

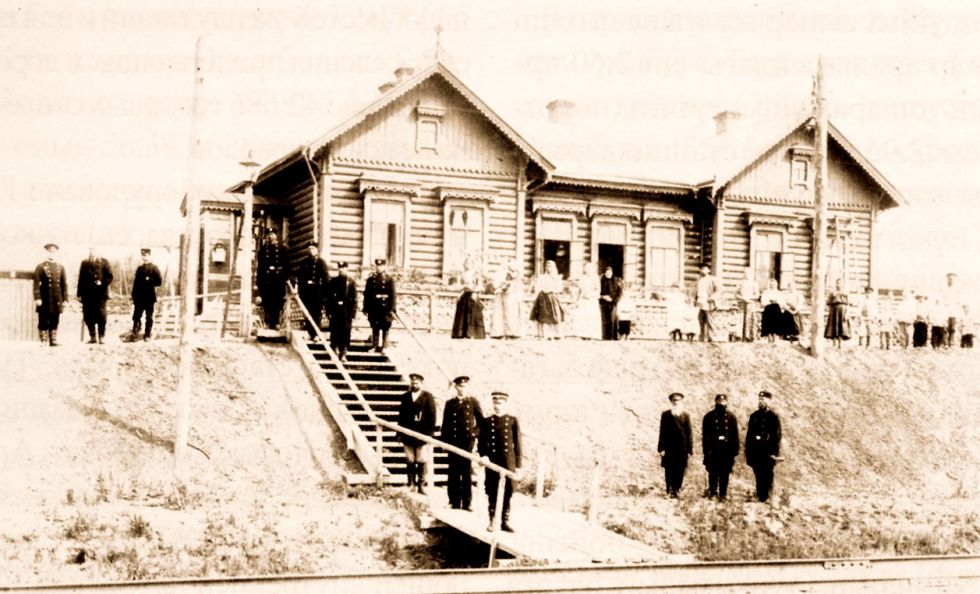

Кстати, об архитектуре самих станций и прочих железнодорожных построек на Ташкентской магистрали. Всё это создавалось по одному оригинальному проекту и даже в том виде, в котором дошло до нас, представляет собой не только уникальный пример, но и драгоценный объект исторического наследия, доставшийся Казахстану. Но об этом я сегодня лишь упомяну - хочется поговорить об этом специально.

Ну, и про старинные меры, использованные в этом материале:

- Сажень (в данном случае) = 213,36 см

- Пуд = 16,38 кг

- Верста = 1068, 8 м.

Для иллюстрации материала подобраны фотографии из книг первых десятилетий XX века.

Андрей Михайлов - писатель, автор серии книг "Как мы жили в СССР".

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!