Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова

"География России. Курс средних учебных заведений". Учебник с таким названием появился в 1912 году и был составлен авторским коллективом для обучения в гимназиях и реальных училищах Российской империи. На какие источники опирались составители? Точно не на данные интернета. Интернетом тогда ещё не пахло. Зато во многих страницах безошибочно угадывалось присутствие капитального географического описания "Россия" и уникального иллюстрированного повествования "Живописная Россия" (также в нескольких книгах), за появлением которых маячила веская фигура такого корифея отечественной географии, как Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский.

Напомню, что большая часть нынешнего Казахстана (за исключением Семиречья и юга) входила в Киргизский край Империи. Омск, позже отошедший к Российской федерации, был административным центром края. Потому-то именно в этой главе и были собраны основные сведения о степных подданных, их свойствах, обычаях и необыкновенном образе жизни.

Что могла узнать о казахах и их землях передовая учащаяся молодёжь в начале XX века со страниц этого богато иллюстрированного учебника? Давайте полистаем книжицу и поглядим.

О Киргизском крае и его населении

"Киргизский край составляет степное генерал-губернаторство и делится на области: Уральскую, Тургайскую (Кустанай), Акмолинскую (Омск), Семипалатинскую.

Население Киргизскаго края равняется 3 милл. Главную часть населения его (около 3/4) составляют киргизы, народ тюркского происхождения, второе место принадлежит русским (казакам и крестьянам).

Большая часть земли (около 0,9) принадлежит киргизам, остальная - русским. Все эти земли считаются собственностью государства, которое, наделяя русских переселенцев землею, берёт ее у киргизов".

Об облике и образе жизни казахов

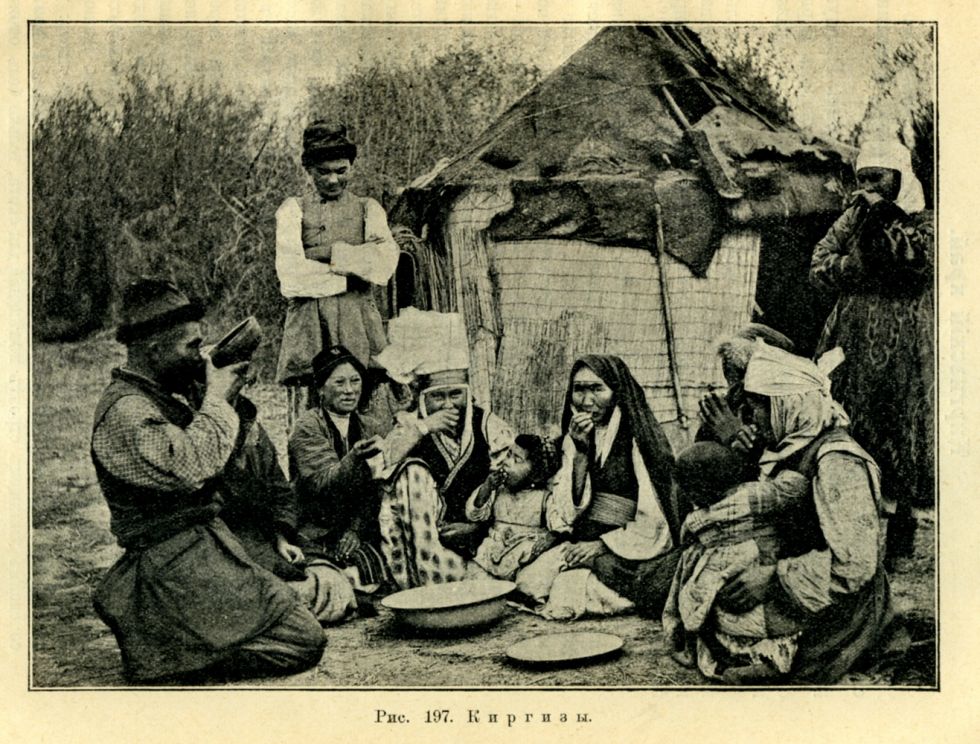

"Киргиз желтоватым цветом лица, расширенным, у основания, иногда горбатым носом и сильно развитыми скулами сразу выдает свое тюркское происхождение. У женщин черты лица правильнее и выразительнее, чем у мужчин. Характерную часть киргизского костюма составляет халат и островерхая шапка…

Кочевая жизнь отразилась и на характере киргизов; они добродушны, гостеприимны, живы и общительны, но ленивы и беспечны. Хозяйство у них, особенно дом, лежит все на женщинах. Мужчина больше приглядывает за скотом, больше ест, пьет да ездит по гостям. Киргизы все равны между собой. Хотя старинные роды и пользуются почетом, но особых прав не имеют. Раньше у них было рабство, но оно уничтожено почти в одно время с освобождением крестьян".

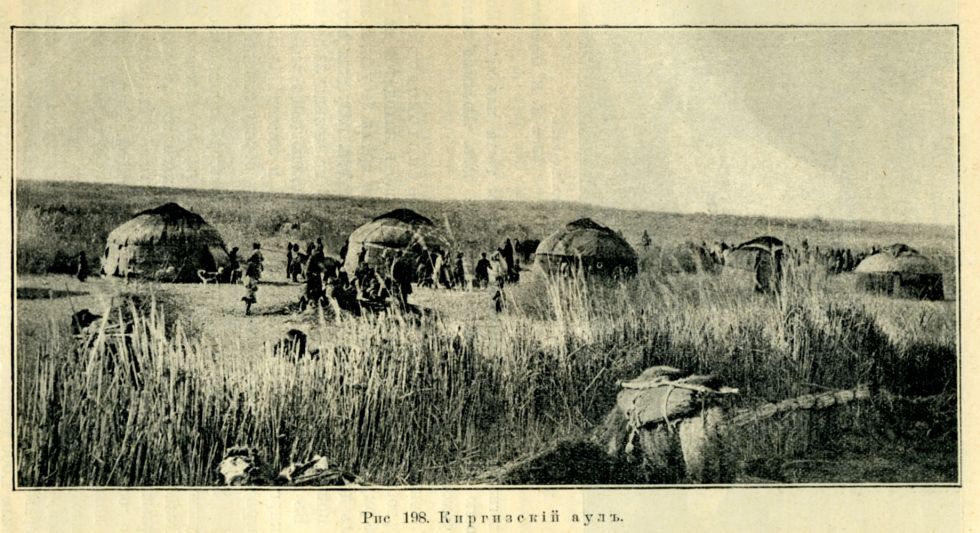

О юрте и том как в ней живут

"Жилище киргиза - юрта, вполне соответствует их кочевому образу жизни, она легко и быстро разбирается и также скоро составляется. Юрта состоять из деревянного решетчатого остова, крытого кошмами. У богатых кошмы красиво расшиты и изукрашены. Часть юрты против двери считается почетной, как "красный уголь" под образами в избе русского крестьянина. Направо огороженная ширмой или занавеской хозяйская половина, где хранятся пищевые продукты и стоить постель. Левая часть у входа считается черной: здесь помещаются собаки, тут же садятся и бедняки-просители. Посреди юрты - очаг, вокруг которого любят посидеть киргизы, а в важных случаях жизни ему приносятся жертвы. Киргиз любить и чтить свое жилище, считая его священным и нередко божится юртой".

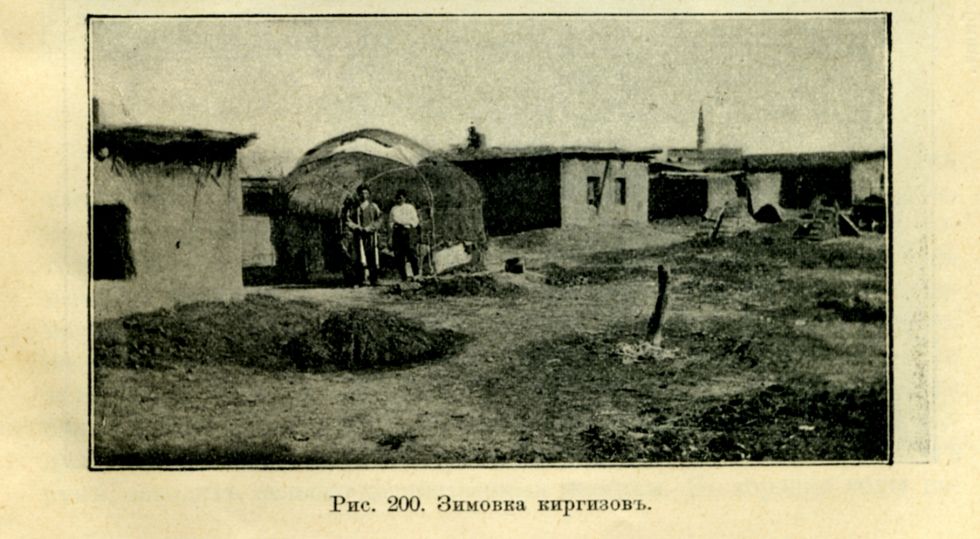

О зимовках

"На зиму киргизы переселяются в зимнее жилище - зимовку. Зимовка любопытна, как переход от кочевого жилища к оседлому. Они очень разнообразны: иногда это просто землянки, иногда деревянные постройки вроде избы, большею частью неуютные и неудобные. Киргизы не любят своих зимовок и живут в них только по необходимости. Располагают они их в местах, где легче доставать корм скоту: у подножия гор, на опушке лесов, по берегам рек и озёр. Рядом со своим жилищем строят помещения для скота, только без окон и печи. Двор обносится валом, а на нём укрепляется крыша, покрывающая весь двор для защиты от буранов".

О любимых кушаньях

"Любимые кушанья киргизов - кусочки жареного в сале теста или мяса. Почетному гостю хозяин сам их кладёт в рот. Любимый напиток - кумыс".

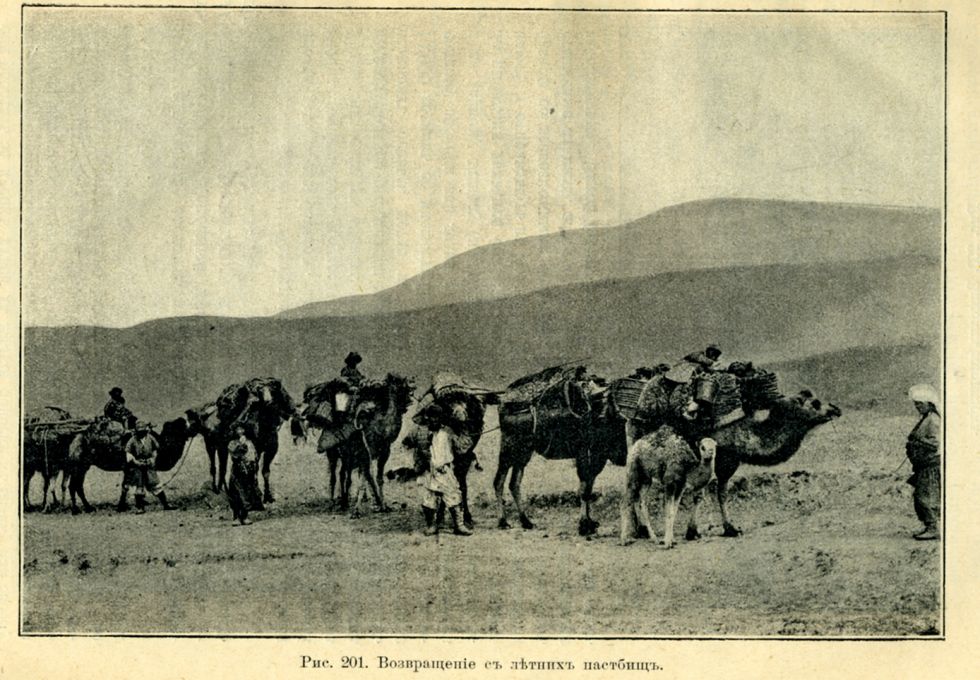

О кочевом скотоводстве и переходе к земледелию

"Главное занятие киргизов - табунное скотоводство. Ведется оно первобытным образом. Все время скот находится на подножном корму. Летом он часто страдает во время засухи, а зимой с трудом добывает себе корм из-под снега, разрывая его ногами. Земли при кочевом образе жизни нужно не меньше 33 десятин на душу. В последнее время, благодаря начинающейся земельной тесноте, киргизы стали усиленно заниматься и земледелием (особенно на севере) и переходят к полуоседлому образу жизни".

О расслоении в степи

"Бросается в глаза громадное экономическое неравенство. Богатые киргизы считают свой скот 1.000 голов, а землю 1.000 десятин, а есть бедняки, у которых нет ничего, и идут они работать за кусок хлеба да жалкие обноски к казаку или своему же брату киргизу. Хорошо, если дадут 5-10 руб. за зиму".

О том, во что верят и как решают споры

"Спорные вопросы решает старший в роде или суд старейших. До сих пор существует обычай угонять скот обидчика. Киргизы - магометане, но иногда прибегают к шаманам. Женщина считается но закону собственностью мужа, хотя на ней лежат все хозяйство и воспитание детей".

О других богатствах края

"В крае много минеральных богатств, но до сих пор они оставались нетронутыми, благодаря недостатку предпринимателей, малолюдности и плохим путям сообщения. В последнее время развилась каменноугольная промышленность. Добывается также золото, серебро, много соли. Недавно открыта нефть при Каспийском море, и началась её разработка.

Быстро растёт фабрично-заводская промышленность, особенно по городам близь Сибирской железной дороги и Иртыша, как Омск, Петропавловск".

О торговле и будущей столице

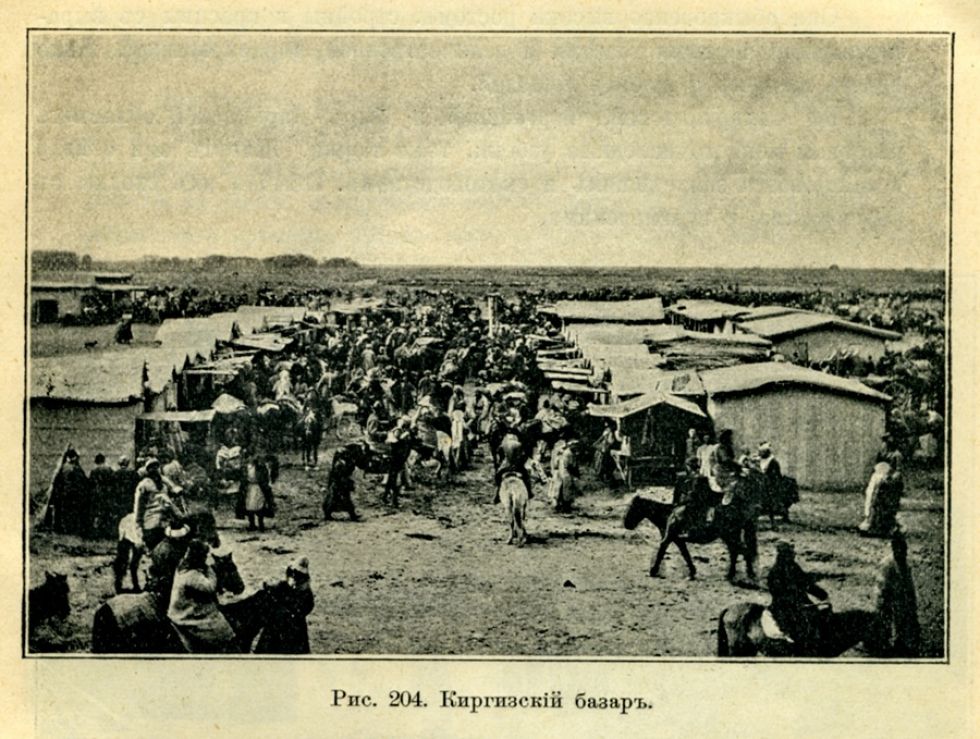

"Вследствие незначительного числа городов, редкости и кочевой жизни населения преобладает меновая торговля.

В степях странствующее торговцы обменивают свои товары на местные продукты. Такой же обмен происходить на многочисленных ярмарках. Во время большой Константиновской летней ярмарки в Акмолинске его окрестности на далекое расстояние превращаются в один сплошной выгон разнообразных пород скота.

Постоянная торговля сосредоточена в городах (Омске, Петропавловске, Семипалатинске), где ведется также пограничная торговля с Китаем".

Стоит уточнить, что данный курс географии проходился в гимназиях и училищах Империи в младших классах.

Андрей Михайлов - писатель, автор географической дилогии "К западу от Востока. К востоку от Запада".

Фото: "География России", из-во Сытина, М-ва 1912.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!