Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова

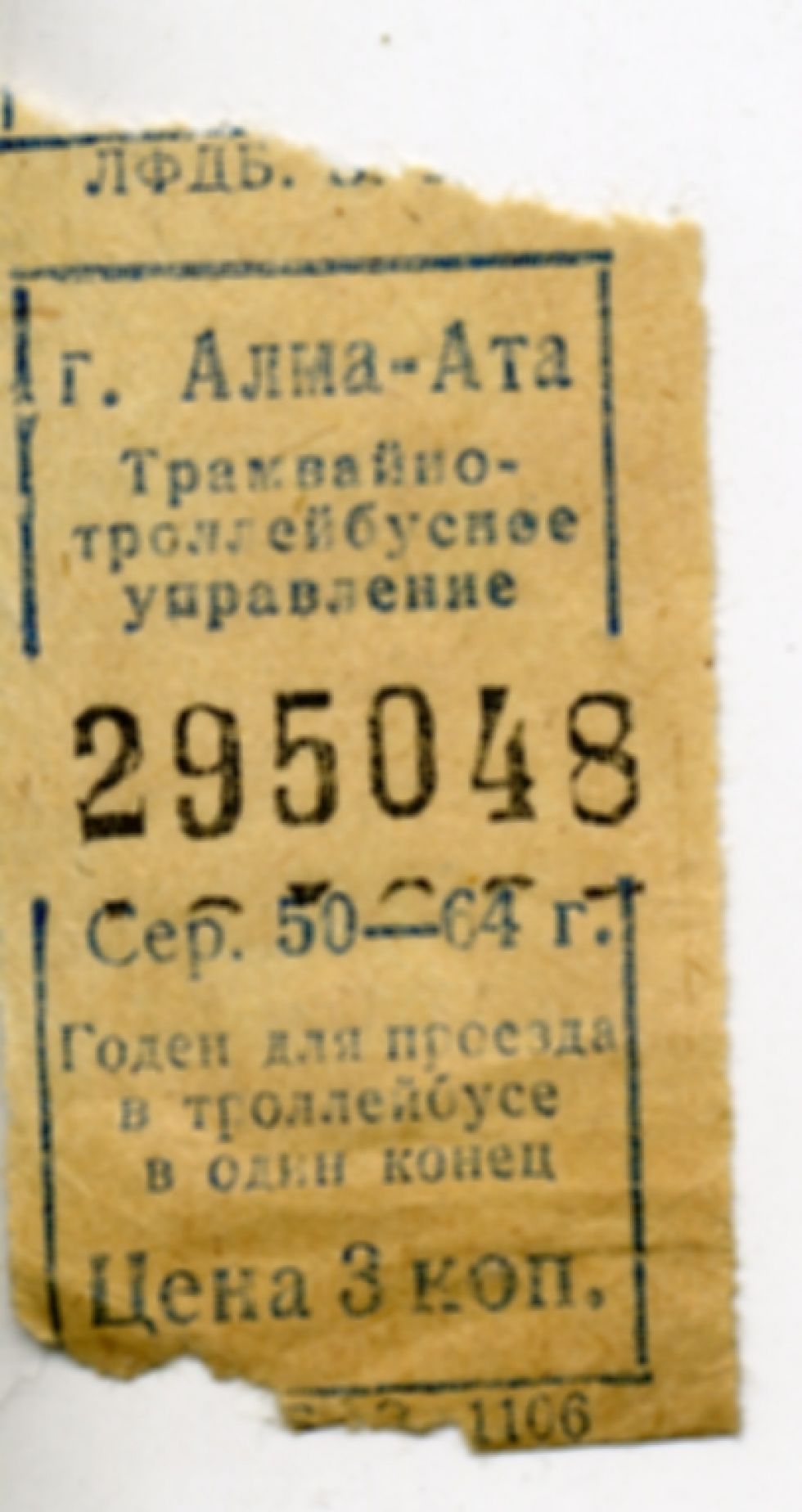

1970-е. Билет на троллейбус

Когда нынешние бабушки были ещё внучками, про экологию Алма-Аты не только говорили. Ею занимались. И никогда более количество "экологически чистого" общественного электротранспорта в городе не достигало такого объёма, как на закате прежней эпохи. Линии троллейбусов и трамваев перерезали вдоль и поперёк весь город, достигая самых отдалённых окраин. Посудите сами, в Алма-Ате к 1987 году существовало 10 трамвайных и 19 троллейбусных маршрутов!

Интересно, что электротранспорт считался не только самым чистым, но ещё и самым дешёвым видом общественного транспорта. Потому, наверное, он никогда не ходил полупустым. Стоимость билета на конечный момент существования в городе коммунальных парков и депо составляла 5 копеек. Но это – уже после "подорожания" и уравнивания цен трамвая-троллейбуса с автобусным. До того же (в 60-70-е годы) проезд в электротранспорте вообще-то стоил 3 копейки (о чём свидетельствует представленный документ). Тогда считалось, что электроэнергия дешевле бензина, и в этом видели ещё один плюс развития "экологичных видов".

Чем были 3 копейки для тогдашних горожан? На этот вопрос можно ответить, вспомнив, что ещё можно было купить в то время на советскую трёхгрошовую монету. 3 пачки спичек. 3 ломтика хлеба в столовой. 3 стакана газировки (без сиропа). Если считать, что минимальная зарплата составляла 60 – 70 рублей и была лишь немногим выше максимальной стипендии студентов, то возникала гипотетическая возможность – "жить" в трамваях-троллейбусах (с 6 утра до часу ночи, таков был график движения тогдашнего транспорта), в перерывах питаясь хлебом и запивая газировкой. Я знавал граждан, утомлённых гарантированным правом на труд, которые таким образом и коротали светлые дни, удачно обеспеченные сдачей в приёмных пунктах нескольких пустых бутылок.

1980-е Талон на диетпитание

Когда профсоюзы ещё были "школой коммунизма", то они обильно расточали аргументы направо и налево. Если работник, отчисляющий с каждой зарплаты в профком какую-то сумму денег (весьма символическую), мог мотивировать свою насущную нужду соответствующим заявлением, то из профсоюзной кассы ему выдавали безвозвратную сумму наличными – "на улучшение условий". Вечноголодные и нуждающиеся студенты могли, к примеру, получить дотацию в размере стипендии. На заводах-фабриках оперировали куда большими суммами.

Немаловажной отраслью вложения профсоюзных средств было всякое "спецпитание". Существовали отрасли, связанные, как правило, с тяжёлыми условиями труда, где бесплатный доппаёк выдавался всем. А в организациях, деятельность которых была связана с вредным производством, выдавались, к примеру, ещё и "талоны на молоко". И это были не только всякие гиганты большой химии, но всевозможные НИИ, вроде нашего Института ядерной физики. На представленный тут талон сотрудник мог полноценно отобедать в институтской столовой.

Возможностью подхарчиться"от профсоюзов" широко пользовались и студенты – активисты и доходяги, регулярно получавшие талоны на диетпитание в институтских профкомах. Но существовал ещё один способ поддержки обессиленных от непосильной учёбы студентов путём усиленного… внимания. Профилактории. (Они, впрочем, были принадлежностью не только каждого вуза, но и каждого завода, а случались и на агропредприятиях). Профилактории – это как бы санатории без отрыва от производства (учёбы). В них трёхразовое диетпитание (не считая полдника и кефира перед сном) сочеталось с принятием медицинских процедур и полноценным ночным отдыхом в отрыве от душной квартиры и неусыпного внимания родных.

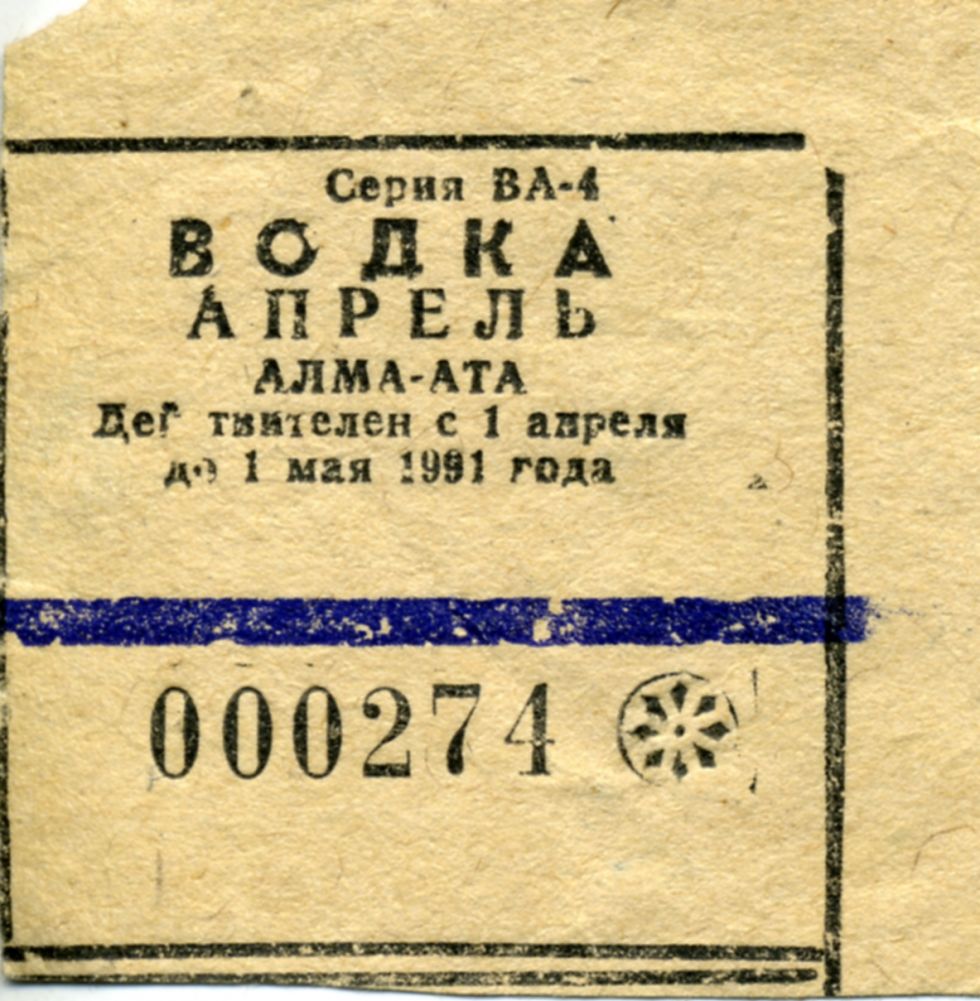

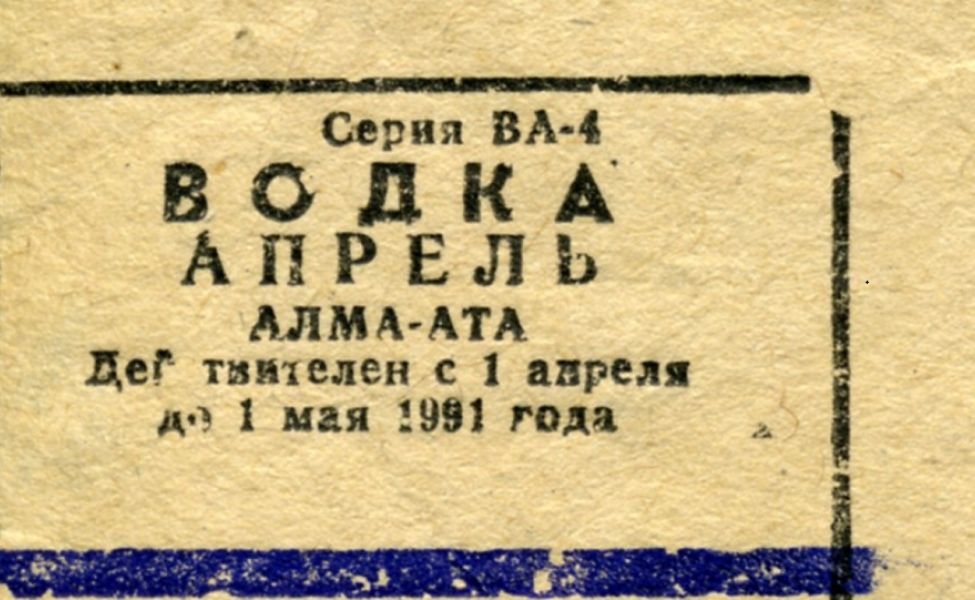

1990-е, начало. Талон на водку

А вот так выглядел знаменитый "Талон на водку". Для жителей Алма-Аты. Квадратный штамп на дешёвой бумаге, размером 4 на 4 см. Обязательно заверенный круглой печатью на обратной стороне. Такой талон позволял купить одну заветную поллитровку - это если покупатель был свиреп и брутален, или две бутылки винишка – если изнежен и окультурен.

Талоны выдавали пофамильно, согласно заверенным в жилищных конторах спискам, по одному на каждого совершеннолетнего члена семьи. На каждый месяц. Однако их получение отнюдь не гарантировало автоматического обладания вожделенным продуктом массового потребления – для полного удовлетворения жажды предстояло ещё и отстоять длинную очередь в винный отдел. Серые хвосты таких мрачных очередей возле магазинов составляли характерную картину советских городов и весей второй половины 80-х и начала 90-х годов того атомно-космического века.

Любопытно, что отоваривались такие талоны не только прожжёнными змиелюбцами, которыми изобиловала агонизирующая страна после проведения антиалкогольной компании, но и теми, кто в предыдущие годы хмельного изобилия вообще-то вёл стопроцентно трезвую жизнь. А всё потому что водочные талоны (даже сами по себе) были в то смутное время своеобразными ассигнациями, несравнимыми с обесцененными рублями. Их можно было не только обменять на что-то ценное (вот только – что?), но и заплатить ими за свободный труд томимых вечной жаждой пролетариев (сантехников, например).

Любопытно, что по талонам в те годы отпускалась не только водка, но и всё остальное, от спичек и мыла – до мяса и масла. Но запомнились именно талоны на водку.

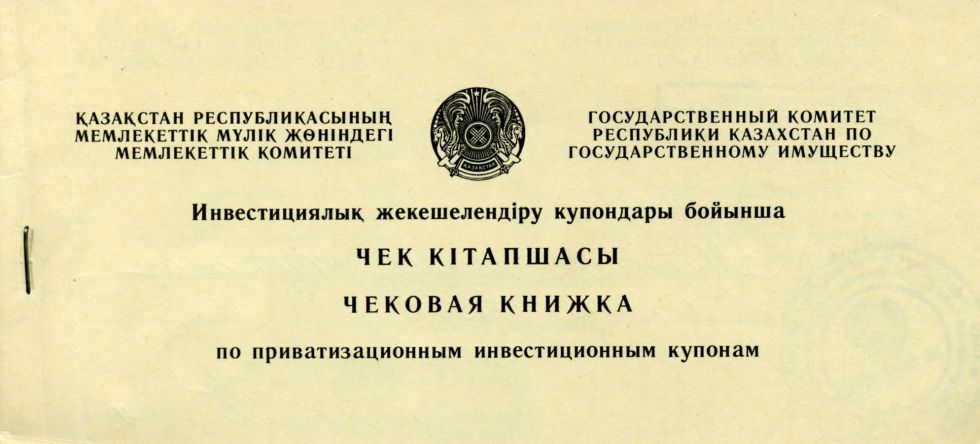

1990-е – продолжение. ПИК

На заре независимости казахстанцев обуревала Великая мечта. Мечта эта витала в воздухе и возбуждала воспитанные на коммунистических идеалах души восприимчивых к посулам казахстанцев с самого начала самостоятельного существования. Чего проще, когда долгожданная свобода в руках, недра - так и пучатся от всяких углеводородов, а примеры удачливых монархий Персидского залива застилают глаза. Всего-то и остаётся – взять да и разделить нефтедоллары на всех и наслаждаться всеобщим благоденствием!

Когда на руках у граждан Казахстана появились невзрачные чековые книжицы ПИКов (приватизационных инвестиционных купонов), многие оценили это именно как начало той самой вожделенно-новой жизни. Капиталистической по сути, но вполне себе социалистической по содержанию. Многие в самом деле поверили в реальное перераспределение (по-братски!) всего республиканского добра, доставшегося в наследство от планового хозяйства бывшего Советского Союза. Тем более что основа этого высокогуманного экономического акта была закреплена соответствующим положением – "Национальной программой":

"Согласно Национальной программе разгосударствления и приватизации в Республике Казахстан на 1993 - 1995 г. (II этап) купонный механизм призван обеспечить участие каждого жителя республики в дальнейшем процессе приватизации государственной собственности. С этой целью, наряду с приватизационными купонами, предназначавшимися ранее для выкупа жилья, вводятся приватизационные инвестиционные (далее инвестиционные) купоны в качестве средства участия населения в массовой приватизации".

Получилось ли всё задуманное и задекларированное? Конечно, получилось! Но для о-о-очень ограниченного круга земляков. Большинству же на память о Великой мечте остались незаполненные "Чековые книжки" неиспользованных "ПИКов".

Иллюстрации: архив Андрея Михайлова.

Андрей Михайлов - писатель, автор серии книг "Как мы жили в СССР".

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!