Про эгоистов, мёд, местные сенсации и разоблачение некоторых из них

Чем мне запомнился прошлый год? Пожалуй, поездками по Казахстану. Их было много. Не так много, чтоб наскучить, но достаточно, чтобы аппетит разыгрался.

Были там и крупные города, известные туристические места, были и менее известные и гораздо реже посещаемые туристами. Особенно нашими.

Осенью, в октябре, собрались мы хорошей компанией путешественников съездить в Лепсинск на исторический weekend. Так мы называем поездки на выходных по разным интересным местам Казахстана с целью знакомства с их историей. Собираемся небольшой компанией понимающих и любящих такие познавательные путешествия людей и едем. Или летим, если ехать далеко.

Лепсы от Алматы – почти 600 км это, я по карте посмотрела, путь неблизкий. Но самолеты туда не летают. Потому без вариантов – только машина, 8 часов пути…

В Лепсинск – сейчас Лепсы – я давно стремилась. Бывала там в студенческие годы, очень впечатлилась природой – это удивительные по красоте места.

Само село помнила плохо, но много читала про него позже. Когда-то это был город с населением в 12000 человек, а сейчас это маленькое (примерно 1300 человек) село недалеко от границы с Китаем. Место заповедное, тихое, славится природными красотами и дарами природы – грибами, ягодами, медом.

Мы же ехали за историей. Хотелось увидеть всё и сразу. Курганы, петроглифы, старые постройки и прочие артефакты. Ну и, собственно, всё это мы и увидели …

Дальняя дорога сама построила маршрут. Ехали долго - с приключениями, с ночевкой в Талдыкоргане, с экскурсией в Капале, с посещением старых мечетей – закрытых, заброшенных, с музеем Акын Сары, со старой-старой мечетью, которую сейчас восстанавливает на собственные средства местный житель… Об этом я тоже должна рассказать, так это было здорово и интересно. Но потом.

Ну а Лепсинск, конечно, поразил. Красотой мест и заброшенностью жилищ. Было радостно и грустно одновременно – вот такая двойственность чувств и мыслей.

На него я запланировала сутки. По моему плану, мы после обеда должны были бы уже приехать в Лепсы. Разместиться в гостевых домах, познакомиться с городом… Но пришлось менять колесо машины где-то на перевале – ах, какая там красота, места невероятные! – и к селу мы подъехали уже в сумерках.

Расселились по квартирам – а это тоже заняло время, нас было 10 человек, в один дом мы бы просто не поместились. Потому разбились на группки: по интересам и полам. Поужинали – каждая группка у своей хозяйки.

Нашей группке из пяти разновозрастных девушек достался старый-старый лепсинский дом. Хозяйка Фаузия РАХМЕТОВА рассказала историю дома. Точнее, легенду про него. Построен он был в конце 19 века специально для шпиона, который долгое время служил под прикрытием в Китае, выведывал китайские секреты для царской армии. А когда выполнил задание, ему этот дом в Лепсинске и выдали, и он жил тут со своей семьей. Не знаю, правда это или нет, но дом явно старый.

Стены толстенные, больше метра, каменное основание, а верх деревянный. Первый этаж низкий, оконные проемы, как в крепости. Второй – прям классический деревянный дом, с лестницей, с двумя спальнями, с проходными комнатами-коридорами и по случаю приближающихся (мы ж были в октябре) зимних холодов "неработающей" веранде.

Во дворе этого дома мы и собрались на вечернее чаепитие. Для него, для чаепития, мы даже привезли свой самовар – старый, 1952 года, знаменитой Тульской фабрики. Более 70 лет ему, а состояние отличнейшее! Купила я его на блошином рынке Тараза во время одного из таких же исторических уикендов.

За чаем наметили план действий на следующий день. Времени на знакомство с лепсинскими достопримечательностями у нас было преступно мало. Фаузия посоветовала день начать с музея, и договорилась, чтобы нам его открыли в 8 утра. Да, в 8 утра!

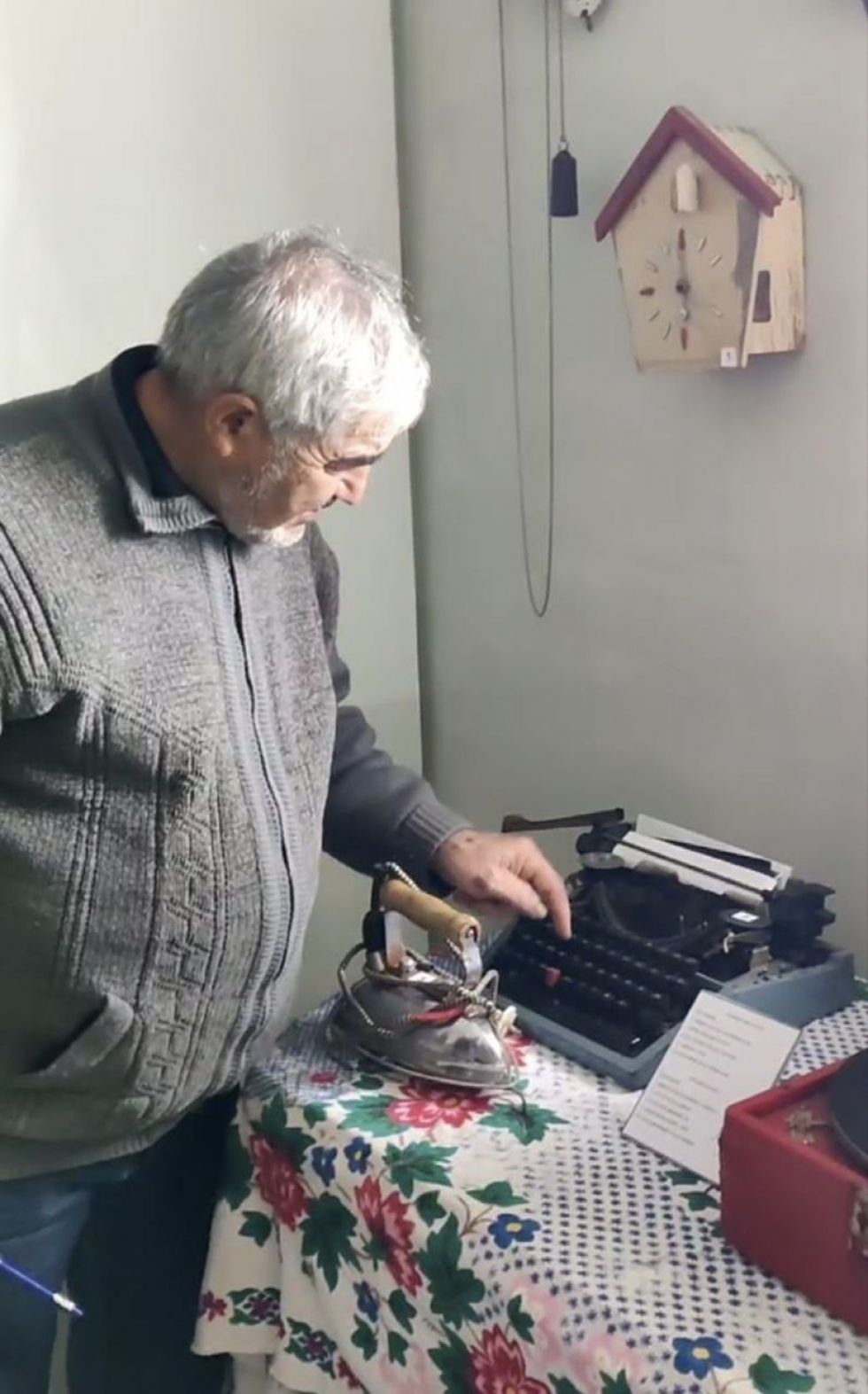

Село еще дремало, а нас уже ждали в местном краеведческом музее. Экскурсию нам провел Мухарам ХАЙБУЛИН – уроженец этих мест, он учился в лепсинской школе, потом преподавал в местной школе, а сейчас руководит лепсинским музеем. Он же и является основателем музея, собирателем истории края и хранителем артефактов.

А музей прекрасен, невероятен! Я вообще заметила, что в небольших городах и селах музеи интереснее, чем в центральных городах. Тут много удивительных экспонатов, реально уникальных, а сама атмосфера душевнее. Вроде как ты и не в солидном научном учреждении, а в гостях у старых знакомых. И тебе рассказывают не об исторических персонажах, а о друзьях, знакомых. Ну, или знакомых знакомых.

Так вот, Мухарам рассказ об истории этих мест начал с давних времен. А она тут богатая! Свидетельствами древней истории здешних поселений являются археологические находки, и они тоже представлены в музее. Это наконечники стрел и орудий. Есть фотографии петроглифов, которые были обнаружены в ущелье неподалеку от Лепсы. Много тут и разных курганов, экскурсовод рассказал, что они сложены из речного камня. Некоторые уже разобрали на строительство зданий. Большие курганы в самом селе сохранились у аптеки, у метеостанции, в церковном саду, на выгоне городского табуна. До выгона мы не добрались, и метеостанцию не видели, а вот в церковном саду были. А на курган у аптеки вообще забрались, на самую его макушку.

Это огромный рукотворный холм правильной формы с воронкой на вершине. Курган был вскрыт несколько веков назад - постарались грабители, расхитители гробниц.

Курган вплотную прижимается к старому-старому дому. Пообщались с хозяином – застали его на огороде, и он охотно вступил в беседу с нами.

Когда-то это был обычный лепсинский дом, рассказал он, жила тут татарская семья. Ему бабушка рассказывала, что у дома был второй этаж, и там на балкончике или веранде семья пила чай. Потом дом перестроили, и получилась аптека, а сейчас опять жилой дом – со старыми ставнями, настоящей завалинкой и летней печкой во дворе.

А в центре музея - балбал. Самый настоящий, он был найден неподалеку, в низовьях горы Коктобе, в 1989 году. Нашли комбайнеры, этот большой камень на поле мешал работе машины. Решили поднять, но аккуратно – форма показалась необычной. Мухарам, узнав о находке, поспешил на поле. Камень перевернули – и он оказался не простым булыжником, а древней тюркской скульптурой. Хорошо, когда люди видят такие вещи, понимают их ценность и могут их сохранять. Ведь сколько балбалов лежат теперь в фундаментах домов и разбиты на тротуарную крошку – и не сосчитать… А с этим балбалом мы сфотографировались на память – ценная находка, ценный музейный экспонат.

В музее много старых вещей, от одежды и оружия до музыкальных инструментов и книг. Есть и патефон, и утюги, и швейные машины. И карты, и посуда! Я люблю разглядывать вот такие обычные бытовые предметы, фотографии, монеты, документы. Они много могут поведать о людях, которым они принадлежали, и об их времени…

А Мухарам еще и рассказчик замечательный, его рассказы яркие, он буквально оживляет экспонаты: он нам и на окарине сыграл, и патефон завел, и продемонстрировал работу старой печатной машинки. Представляете наш восторг? Думаю, это как у детей, которые приходят в музей – ну где им увидеть еще вот такие допотопные вещи?

Да и мы, казалось, бывалые люди, повидавшие много музейных экспонатов, многими здешними были поражены. К примеру, я впервые увидела самовар-эгоист. Это маленький самоварчик, он в сумку запросто поместится.

А Мухарам рассказал, что в 19 веке наиболее распространёнными были самовары большие - на 3, 5, а то и 10 литров. И их – старинных, пузатых, медных, с разными клеймами, - в коллекции музея много. Но вот такие – маленькие, литровые (а то и меньше) самовары – тоже были, их использовали для чаепитий "в одно лицо". Их называли "солитерами" (от французского слова solitaires – одинокий), или "отрада холостяка", или самовар-эгоист. Кстати сказать, это чаепитие в одно лицо вовсе не было одиноким и грустным – вот как грустить у такого самоварного чуда. Да и маленькие самовары не только у холостяков водились - даже в больших семьях были такие. Их покупали для путешествий - чтобы выпить чаю в дороге и при необходимости согреть воду для умывания.

А вот тот самовар-эгоист, что в музейной витрине, когда-то принадлежал купцу Никите ПУГАСОВУ. Алматинцам имя этого купца известно по одноименному ресторану в основном. Был этот купец ташкентским вообще-то, но предприятия у него были по всему Туркестану. И в Лепсинске, оказывается, тоже. Он держал в городе несколько предприятий - кирпичный завод (в музее есть кирпичи с фирменными пугасовскими клеймами – буквами "Н" и "П") и еще парочку предприятий. Но это неточно, это со слов местных жителей, а слова ведь – источник ненадежный, они же не стопроцентная правда, столько лет прошло… Но есть, есть у меня замечательно-скандальная история про Пугасовых, и я ее обязательно расскажу. Как говорится, не переключайте телевизор!

А так-то там не один Пугасов предприятия открывал. Были и другие предприимчивые люди – братья ПОШИВКИНЫ, ШКУРЕНКО, Бейбит КУЛЬБАЕВ, ПОРТНЫХ, КУЗНЕЦОВ...

"1913 год - утвержден герб Лепсинска. В станице проживает 6249 человек, а в городе 8764 человека. В городе работают 2 пивоваренных Пугасовских завода, 2 маслобойни, 2 кожевенных, 2 кирпичных завода, 22 водяные мельницы, 14 кабаков и воскозавод. В городе функционировало 2 церкви, 3 мечети, церковно¬приходская начальная и татарская школы. Торговая площадь города занимала 10 гектаров земли", - это цифры с сайта села.

Там же я увидела и фото того самого герба. Есть он и в музее. На гербе – пчёлы. Конечно, не только они, но именно их сразу замечаешь. О да, мёд здесь превосходнейший, им это местечко славится далеко за своими границами.

Мухарам показал стенд с изображением путешественника Петра СЕМЕНОВА-ТЯНЬ-ШАНСКОГО, который побывал здесь в 1857 году – именно по его совету сюда с Алтая были завезены пчелы. Конечно, тогда путешественник был только Семеновым, ибо почетную приставку "Тянь-Шанский" он получил только в 1906 году за свои заслуги в научном исследования края.

А в конце 19-начале 20 века на территории Лепсинского уезда было 43 пасеки. И сейчас почти в каждом дворе стоят ульи. А в самом селе есть даже музей мёда. Мы в него не попали – он был закрыт, но мёд у местных жителей пробовали разный, выбрали каждый своё и привезли домой.

На стенах и витринах много старых фотографий, повествующих о прошлой жизни этих мест.

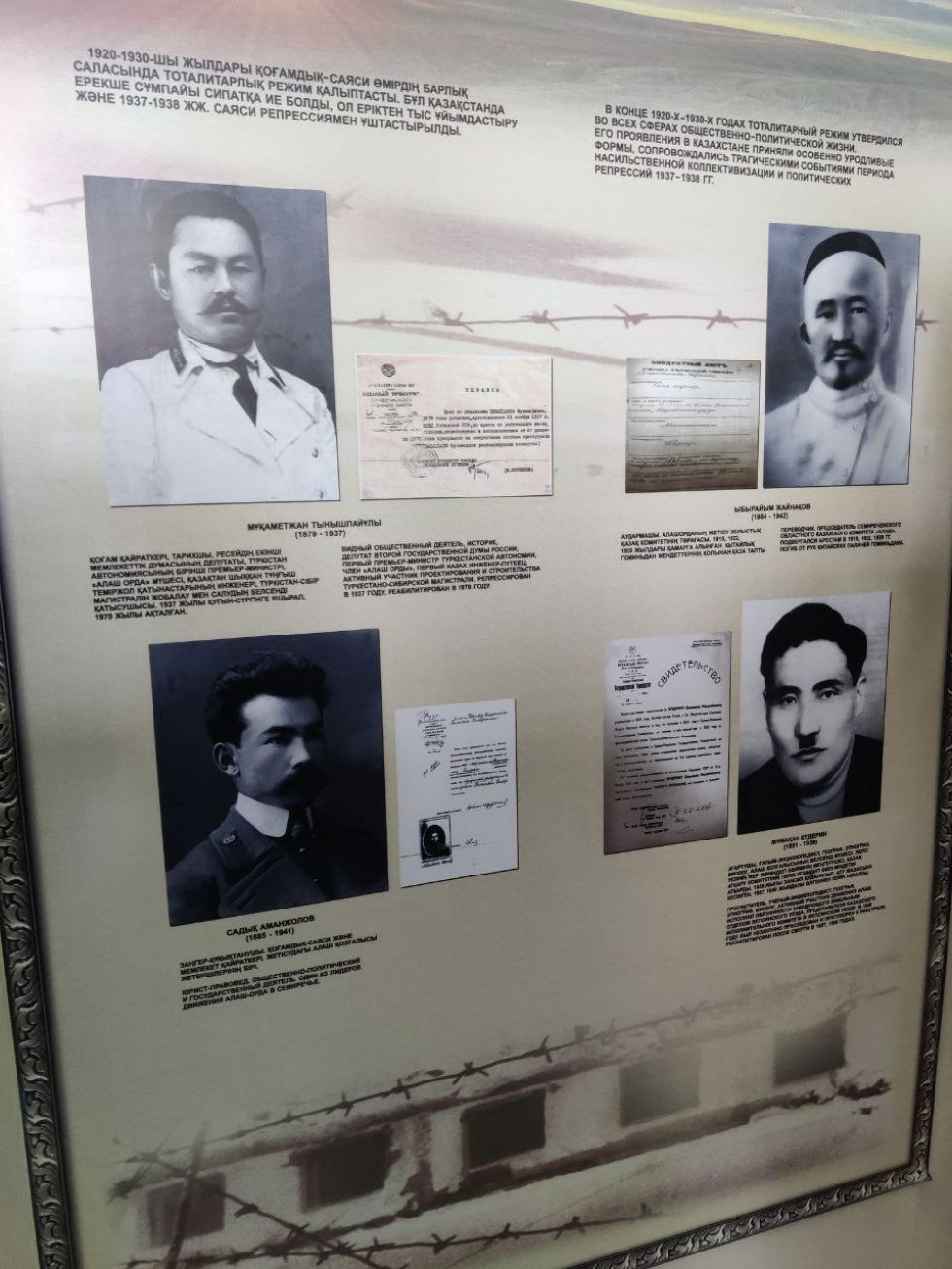

Здесь много документов, карт. Есть портреты известных людей края. А их, признаюсь, внимательно рассмотреть не удалось, хотя они несомненно заслуживают самого тщательного изучения. Но времени на это не было, увы.

Но у одной фотографии я замерла, увидела знакомую фамилию – КУДЕРИН. Сразу вспомнился легендарный альпинист Сырым КУДЕРИН. В Алматы каждому любителю гор знакомо это имя, он был поэтом и восходителем, и я в одном из материалов писала о нем (ссылка). Оказывается, семья Кудериных родом из этих мест, здесь их помнят и чтут. На фото - отец Сырыма.

"Жумахан Маусумбаевич – просветитель, ученый-энциклопедист, географ, этнограф, биолог. Родился в Среднеаягузской волости Семиречья, в семье бая. Род Кудериных был древний и уважаемый в Семиречье. Кудери - это название местности по имени деда Жумахана. Мужчины в этом роду в нескольких поколениях были грамотными, избирались биями, то есть судьями в родовом союзе", - это из биографии Жумахана.

Семейная история Кудериных повторяет истории многих семей того времени. Семья разорилась, и мальчик попал в батраки. Но образование получил – учился в 1911-12 годах в мусульманской школе города Сергиополя, в частной школе "Мамания". Вот об этой уникальной школе надо писать отдельно и подробно, из ее стен вышли известные личности – классик казахской литературы Ильяс ЖАНСУГУРОВ, алашординец Мухамеджан ТЫНЫШПАЕВ, просветитель Билял СУЛЕЕВ, академик Журимбек СЫДЫКОВ, писатель Какимжан КАЗЫБАЕВ. И для этого надо бы съездить бы в Аксуский район Алматинской области и посмотреть, что осталось от старого здания знаменитого учебного заведения…

В 1917 году Жумахан Кудерин окончил местную сельскохозяйственную школу. Вступил в партию большевиков, работал в различных земельных органах. А в 1920 году из партии вышел. В знак протеста против необоснованных репрессий ЧК по отношению к участникам так называемой "Черкасской обороны". Об этой самой обороне тоже надо писать – сейчас уже и не помнит никто, как жители местных сел сопротивлялись набегам и колчаковских, и прочих военных образований, рыскавших по Семиречью в те годы. История из разряда "белые придут – грабят, красные придут – грабят"…

Потом Жумахан опять учился и одновременно преподавал на курсах, ликбезах, участвовал в научно-исследовательских экспедициях по изучению природных ресурсов и районированию территории Туркестана, работал в комиссии "По возвращению казахов из Китая" - благодаря его содействию 6000 семей вернулись на родину. В 1928 году стал земельным комиссаром КазАССР.

Он - автор учебников, в том числе "Букваря" на казахском языке (1919), он писал этнографические труды, занимался биологическими научными исследованиями - в его писательском активе 44 книги!.. Казалось – живи и твори!.. Но 20 сентября 1930 года Кудерин был арестован, обвинен в национализме и сослан в город Воронеж.

В 1935 освободился, работал старшим научным сотрудником научно-исследовательского института животноводства и агрономом в тресте "Каучуконос". И занимался созданием русско-латинско-казахского словаря.

22 мая 1937 года его вновь арестовали - по ст. 58-2, 7, 8, 11 УК - уже как "руководителя антисоветской националистической террористическо-повстанческой и диверсионно-шпионской организации". 7 марта 1938 Кудерина приговорили к высшей мере наказания - расстрелу.

Вот такая трагическая история.

И таких историй Мухарам Хайбулин может рассказать много…

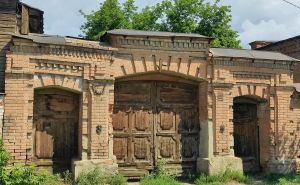

А одной из таких грустных историй мы стали свидетелями. После музея нашим экскурсоводом стала Фаузия, хозяйка нашего гостевого дома. Она повела нас по сельским улицам – широким, прямым – и рассказывала про дома и их прежних обитателей. И вот так, под душевные рассказы, мы дошли до бывшего церковного сада.

Он очень живописен. Хотя и запущен, заброшен… Когда-то вокруг сада была ограда – о ней сейчас напоминают только вот такие каменные столбики (алматинцы, вы ж их узнали?). Они стоят стройными рядами по периметру сада. А деревянные брусья, когда-то их соединявшие, уже давно исчезли – истлели или были разобраны местными жителями для своих домашних нужд.

А церкви нет. Она сгорела.

Да, именно вот так выглядит сейчас место, где стоял когда-то Никольский храм города Лепсинска - только фундамент остался да сгоревшие балки.

Нам рассказали, что при строительстве применяли самые последние строительные технологии того времени: цемент, железо, создали защитные рвы с гравием для защиты от землетрясения.

На пожарище кругом торчат гвозди и всевозможные крепления - их я насобирала целый мешок. Что делать с ними - не знаю. Но домой дотащила. Они тоже свидетели истории. И помнят времена, когда здесь была церковь, и помнят звон большого колокола, звук которого разносился по всей округе. А еще помнят, как в мае 1931 года церковь была закрыта, и колокола с нее сбросили. А в здании открыли клуб. В 1947 года храм стал спортзалом педучилища. Потом, уже в 1954 году, со здания сняли купола, и внешне оно превратилось в совсем обычное.

Ну а потом, уже в наши времена, клуб закрыли, а здание стали растаскивать на стройматериалы. Но с стенами справиться не могли – бревна строители когда-то насаживали на железные шомпола и сверху стягивали гайками. Потому стены стояли еще долго, справиться с ними смог только огонь…

В музее есть фотографии этой церкви. И в сети я нашла несколько. На всех на них написано, что храм был построен архитектором Андреем ЗЕНКОВЫМ. Но я засомневалась. По информации, которую я нашла на сайте митрополии, антиминс Никольского храма г. Лепсинска был подписан Преосвященным епископом Туркестанским и Ташкентским Аркадием (Карпинским) в октябре 1898 года. А Зенков в это время не мог строить храмы – он тогда служил в инженерных частях Омского военного округа и занимался строительством в Семипалатинске и Усть- Каменогорске.

Я стала искать информацию. Обратилась к ключарю Вознесенского собора Алматы Александру СУВОРОВУ. Он - человек огромных знаний по церковной истории. И он мне помог, прислал информацию, собранную в архиве краеведом Нелей Аубакировной БУКЕТОВОЙ: проект лепсинской церкви создавал архитектор НАРАНОВИЧ. Неля Аубакировна, которой я позвонила за уточнениями, эту информацию подтвердила – фамилию Андрея Павловича она в документах на церковь не встречала.

Вот такой миф. И этот миф настолько живуч, что проник уже во все современные документы и книги про Лепсинск и Лепсы.

А про Нарановича известно до обидного мало: звали его Николай Петрович (1862-1911 гг.), инженер-строитель, областной инженер в г. Верном (Алматы ныне) с 1889 года.

А еще лепсинский Никольский храм известен тем, что в этом храме свое последнее богослужение совершил Владимир ЦЕДРИНСКИЙ, святой священномученик. Он был последним здешним настоятелем и был убит большевиками в 1918 году. Когда убийцы ушли, жители села похоронили священника на кладбище на горе. В 2000 году он был канонизирован, а его мощи ныне находятся в соборе в Талдыкоргане, я там была, видела их. А на фото закладной камень, он уцелел после пожара.

Сейчас о том, что здесь были когда-то церковь и погост, напоминают только фундамент здания да могильные камни вокруг.

И наверное, мы, наша группа алматинских путешественников, - одни из последних, кто видел это место без новых построек... Скорее всего в следующем году на месте церкви будет возведено что-то новенькое. И очень надеюсь, что новым владельцам хватит сообразительности сохранить артефакты - я про каменную ограду.

Такая древность интересна туристам. А именно на них делают ставку местные. Все производства и бизнесы, тут действующие, так или иначе связаны с туризмом. Гостевые дома, пасеки, производство продуктов пчеловодства, сбор ягод, грибов, трав и их переработка. Местными гидами разработаны туристические маршруты по живописным окрестностям.

Очень хотелось бы, чтобы село жило и развивалось.

Фото: © Ratel.kz / Евгения Морозова.