Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова

Всякая масштабная катастрофа природного (а также и техногенного) характера сопровождается массовым потрясением человеческих мозгов. Социальное помутнение перепуганной толпы способствует обострённому восприятию любых, даже самых абсурдных сообщений и предсказаний. И напрасно думать, что всё это – порождение эпохи социальных сетей и искусственного интеллекта. Пугать друг друга хомосапиенсы научились давно и любили всегда.

На следующую любопытную "теорию", которой позавидует любой нынешний фейкотворец, я наткнулся в 10 номере "Военного сборника" за 1887 год. Автор, Л. МАЛЕЕВ, написал эту статью по горячим следам Верненского землетрясения, разразившегося 28 мая того же года. Кто такой Л. Малеев, доподлинно сказать сложно, из публикации можно узнать только, что военный, служивший на самой окраине Империи в Джаркенте – об этом свидетельствует подпись.

В Биографическом словаре чинов русской армии отыскался "Малеев Леонид Герасимович (8.08.1845) – генерал-майор (1905), начальник отделения Главного инженерного управления с 1900 года, генерал-лейтенант (7.10.1910), в отставке с 7.10.1910 года". Возможно, статья принадлежит именно ему.

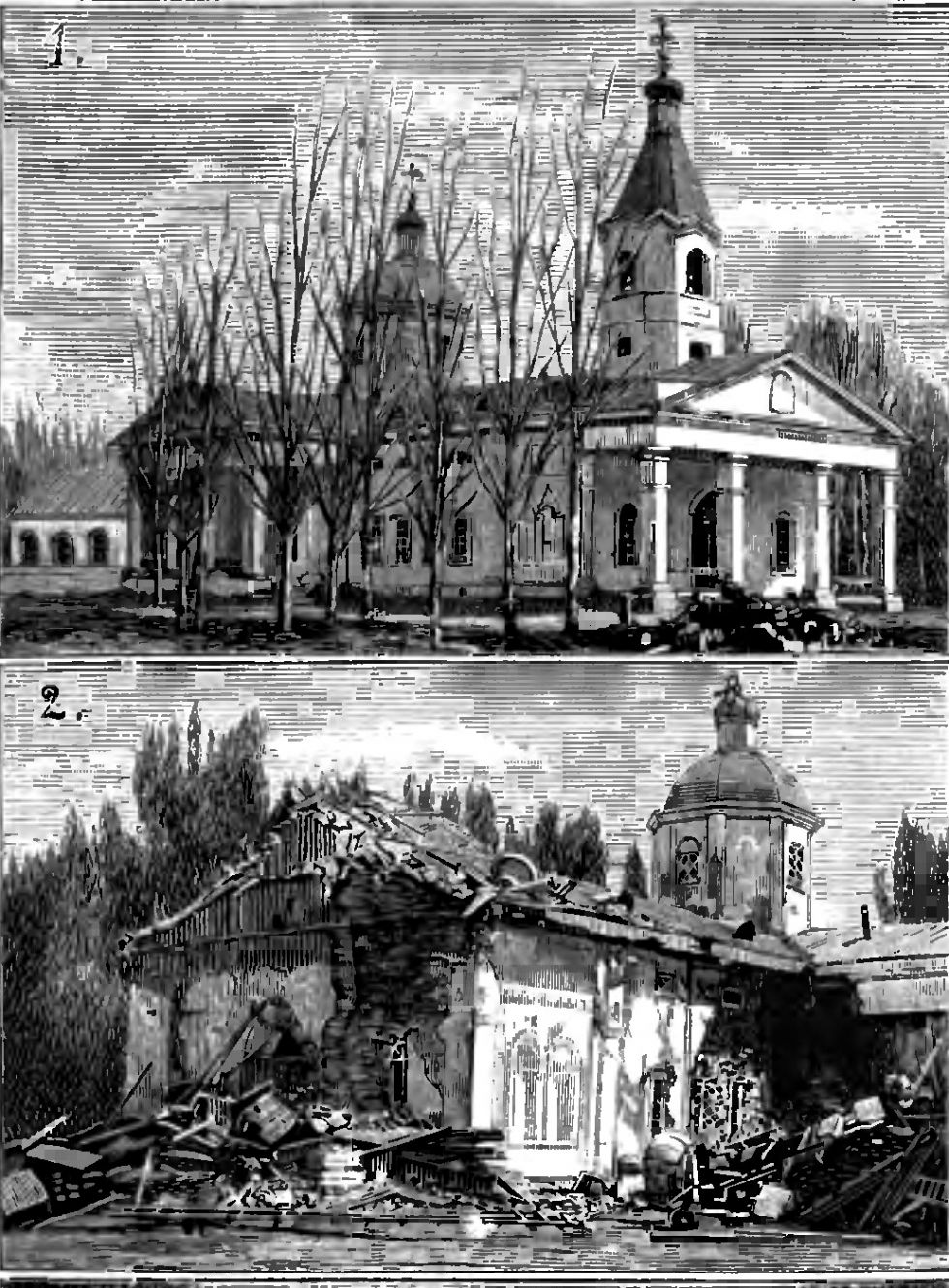

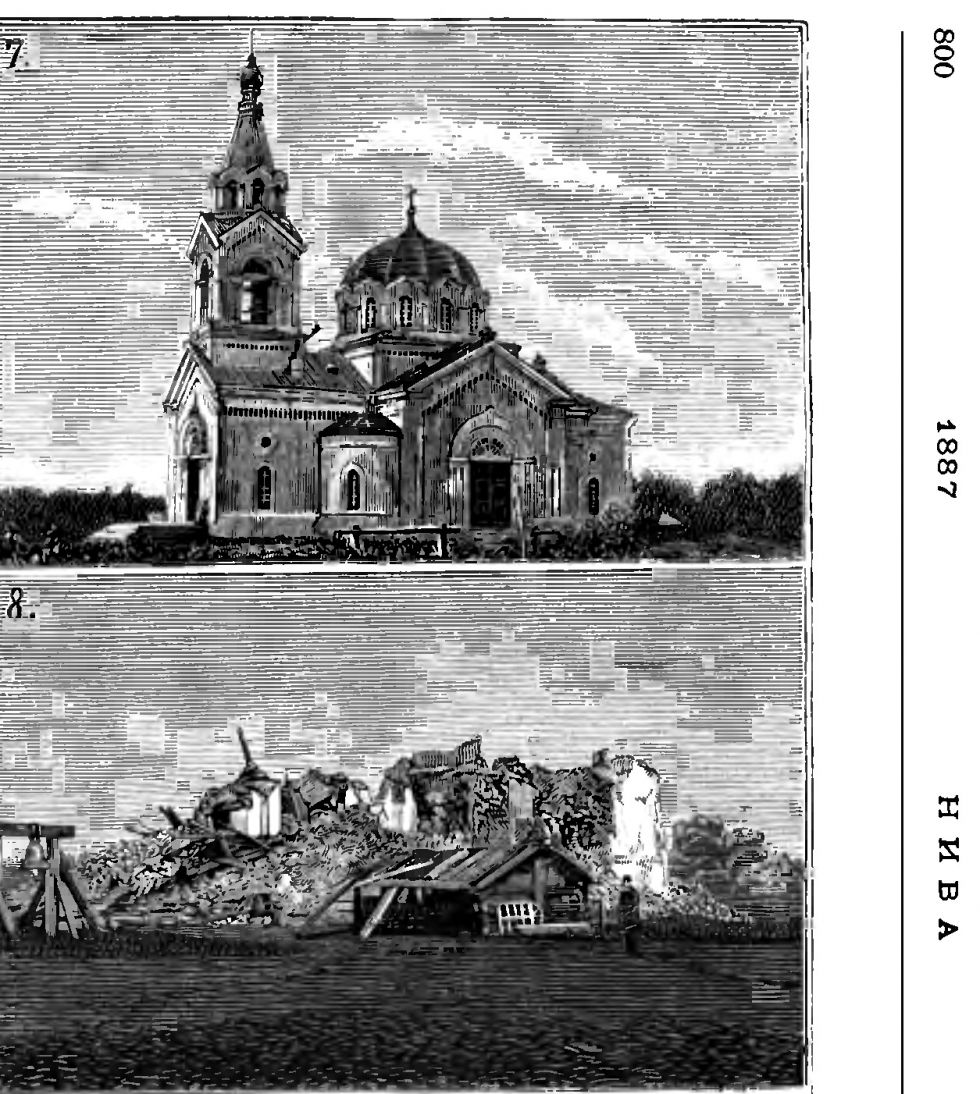

Опус под названием "К вопросу о разрушении города Верного" вышел из-под пера спустя всего два месяца после катастрофы.

Обилие грязи

Об этом мало пишут те, кто "вспоминает" ныне "Верненскую катастрофу 1887", но то землетрясение (9-10 баллов в эпицентре, находившимся практически под городом) сопровождалось большим излиянием грязи. И не фигуральной, интернета ещё не было, а самой натуральной.

Землетрясение усугубило оползневые явления в промоченном дождями среднегорье – целые склоны "сползли" вниз, перегородив ущелья. Террасы образовались близ разрушенной Губернаторской дачи на Малой Алматинке, съехавший скос в Аксае составил объём в 10 миллионов кубометров, а Прямая Щель оказалось забита грязью толщиной в 40 метров.

Густая грязь оплывин стала медленно выползать из ущелий, пугая и без того перепуганное население. Запертая оползнями и обвалами в ущельях вода собиралась в эфемерные грязные озёрца, реки перестали вытекать из гор на равнину. Покуда не набирали достаточно сил для прорыва этих жидких дамб. И тогда, спустя пару дней после сейсмической катастрофы, на потрёпанные предгорья устремились ещё и сели. На Аксае селевой вынос полностью перекрыл Ташкентскую дорогу, оторвав от Верного близлежащий Каскелен.

Но и почти все прочие ущелья и отщёлки оказались наглухо заблокированными оплывшей массой, перегородившей течения ручьёв и рек. Была разрушена и нарушена практически вся гидрология Заилийского Алатау!

Вот на фоне этого и появилась "теория Малеева". Сам он в преамбуле сообщал следующее"

"В городе многие самоуверенно повторяли, что "в Аксуйке был центр удара"... Любители ездили даже туда и по колено лазили в грязи. Действительно, при устье ущелья горной речки Аксуйки произошел оползень склонов гор с обеих сторон ущелья, причем объем сползшей земли достигал весьма значительных размеров. Отсюда вытекала вода наиболее мутная, сравнительно с Б. и М. Алматинками, и в несколько приемов затопила долину и почтовую дорогу между городом Верным и почтовою станциею Кескелен (Любованская), на протяжении пяти-шести верст. Наплыв жидкой глины в долину повторялся несколько раз, как бы периодически; вода в Аксуйке не понижалась и превышала в 15-20 раз каждую из Алматинок, хотя ранее этого река Аксуйка по обилию в ней воды мало отличались от Большой Алматинки.

Подобные же оползни и запруды ручьев в ущельях произошли и в Б. и М. Алматинках. Число оползней доходило до 100-150, и они запрудили речки; но наводнения из-за этого спали на 2-й, 3-й день, а иловатая грязь прекратила движение уже на 2-й день".

Не много ли грязи?

Казус Малеева

Сам Малеев, как и многие другие офицеры-инженеры (будем считать, что наш автор всё-таки Леонид Герасимович), был привлечён к обследованию последствий землетрясения в Семиречье и по горячим следам объехал как предгорья Заилийского Алатау и его наиболее пострадавшие ущелья, так и берега Иссык-Куля, также испытавшие достаточно сильные толчки.

"В поселке Чалпан-ат землетрясением обрушено много стен в жилых помещениях; здесь были наиболее сильные удары у южной подошвы гор".

Сопоставляя характер разрушений и учитывая, "что землетрясение в Верном было нептунического происхождения" (нептунизм – популярная геологическая гипотеза начала XIX века, согласно которой все горные породы происходили из водных осадков), Малеев обратил особое внимание на то, что "наименьшие линии сопротивлений подземным ударам находились в плоскости, проходящей от Чалпан-Ат к Аксуйскому ущелью", и пришёл к выводу, что именно по этой линии, соединявшей Иссык-Куль с Илийской равниной, и произошла череда роковых "подземных обвалов", вызвавших землетрясение на поверхности.

Далее автор обратил внимание на "убывание" Иссык-Куля, что показалось ему весьма странным, в связи с тем, что обширное межгорное озеро не имеет естественного стока, но при этом остаётся слабосолёным, что очень нехарактерно для замкнутых водоёмов в Центральной Азии. Значит сток всё же есть? И куда в таком случае девается вода? Вот тут Малеев и объяснил всё "фильтрацией" водоёма, воды которого имеют подземный выход… На Илийскую равнину!

"Фильтрации из Иссык-кульского озера в Алматинскую долину способствует и гидростатический закон равновесия жидкостей, так как поверхность озера на 5,500 фута над уровнем моря, а Алматинская долина у ст. Кескелен — около 2,000 футов. Геогностическое строение гор тоже не может послужить непреодолимым препятствием, потому что в породах этой гряды преобладают глиноземные элементы, которые легко выщелачиваются и разрушаются. Подтверждением сего служат их предгорья, состоящие из мощных наносов, а алювиальные контрфорсы к югу от Верного наводят даже на мысль о бывших и прежде здесь подобных сотрясениях почвы и о сдвигах склонов этих гор".

В общем, при слабости геологических представлений и увлечённости автора следовало, что Иссык-Куль фильтруется сквозь горный хребет на равнину, которая к тому времени была плотно заселена и застроена.

Ждать ли прорыва?

Ну, а дальше уже и не требовалось особо напрягать аналитические способности, чтобы предположить возможность расширения "подземного стока" Иссык-Куля и его возможные последствия для цветущих оазисов северных предгорий Тянь-Шаня. Не ухнет ли в один несчастный день весь Иссык-Куль в размытую дыру, смывая и уничтожая всё на своём пути?

Вот как рассуждал сам автор:

"Но при сознании этого невольно рождается вопрос: есть ли возможность определить будущее направление истока озера и возможно ли, зная его, предотвратить повторения подземных обвалов и разрушения на поверхности земной?

Первое, без сомнения, во власти человека. При обстоятельном исследовании гор между Алматинскою долиною и озером Иссык-кулем, при разносторонних разведках, и производя бурение во впадинах на значительную глубину, есть возможность определить направление, по которому до настоящего времени происходит фильтрация из озера и от того размывы подземных слоев.

На второй вопрос можно тогда только ответить, когда строение этой гряды гор будет вполне изучено и можно будет безошибочно составить разрез хребта и когда будет с ясностью определено направление, которым воды Иссык-куля прокладывают себе путь в долину.

Тогда только, мне кажется, и возможно определенно высказать мнение, оставить ли город Верный на месте его разрушения или необходимо строить его в удалении от гор".

Ныне всё это умозаключение стало таким же достоянием истории, как и всё учение "нептунистов". Геология оказалась совсем не такой, какой она возбуждала романтиков XIX века. Нужно, правда, признать, что и в те времена статья Малеева осталась практически без внимания.

А вот интересно, если бы в ночь на 23 января сего года алматинцы начали бы получать "рассылки" о "прорыве Иссык-Куля" - поверили бы?

Иллюстрации: гравюры из журнала "Нива" от 1887 года.

Андрей Михайлов - писатель, автор серии книг "Как мы жили в СССР".

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!