Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова

В былые времена эту книгу знал каждый советский школьник. Как только она появилась, её тут же включили в школьную программу. Но не обошла она и студенческую молодёжь, сдававшую зачёты и коллоквиумы по её содержанию и достоинствам. А во время политинформаций её зачитывали во всех подразделениях Советской Армии. Знать её был обязан не только всякий комсомолец, но и каждый коммунист. И не только в СССР – сразу после выхода книга была переведена на множество языков народов всего мира и разошлась по всей планете.

По неофициальным данным, общий тираж всех изданий этой книги (называют 15 миллионов экземпляров!), в которой рассказывается про Казахстан, казахстанцев и казахов, превышал количество тогдашних жителей республики.

Что же это за бестселлер такой?

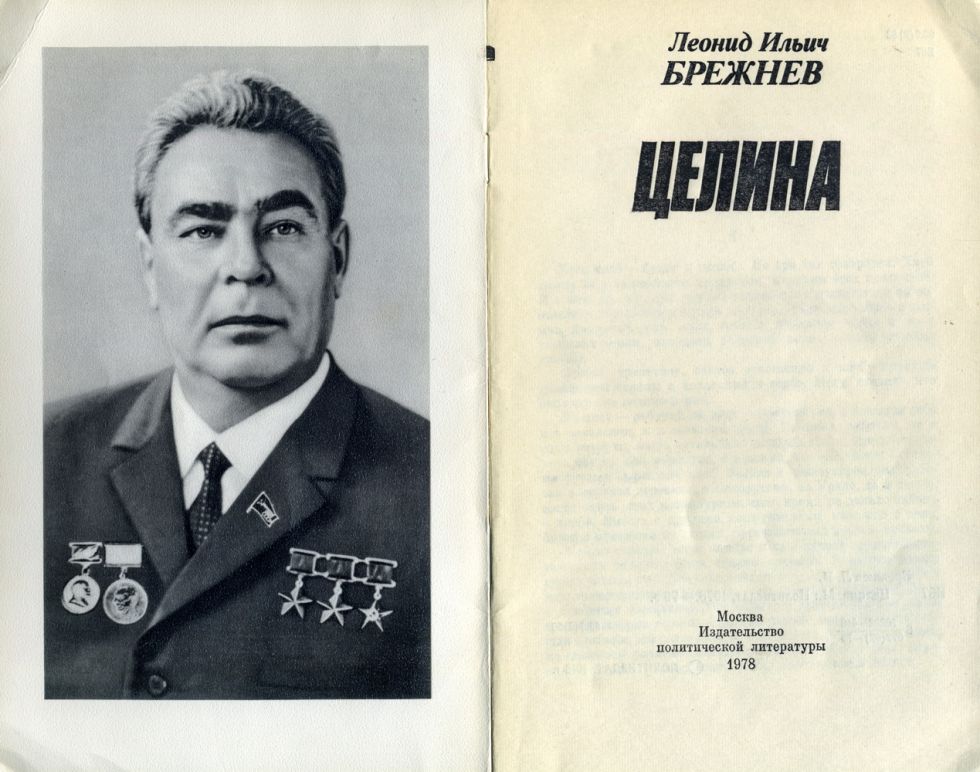

“Целина”. Писателя Брежнева.

Небольшая книжица объёмом всего 78 страниц вышла в 1978 году и завершила мемуарную трилогию, в которую вошли ещё “Малая земля” и “Возрождение”. За эту трилогию автор автоматически получил Ленинскую премию. Злые языки (а в ту пору они вконец распоясались) утверждали, что над книгой работал целый авторский коллектив. Однако, по большому счёту, в данном жанре это порядок вещей. Всё равно основой являются чьи-то конкретные воспоминания и переживания. В нашем случае – Леонида Ильича Брежнева, стареющего генсека, на правление которого пришлись наиболее комфортные годы развития социализма в СССР.

“Целина” – это, в первую очередь, о... Целине! О начале целинной эпопеи в Казахстане. От первого лица, которым в те годы в республике был первый секретарь КП Л. И. Брежнев.

Однако в этой потерянной книге, десакрализация которой оказалась столь же стремительной, как и её триумф (ещё при Горбачёве), можно найти немало любопытных сведений и просто добрых слов в адрес Казахстана и его жителей. Вот некоторые фрагменты, которые, думается, будут небезынтересны современным казахстанцам.

Брежнев прибыл в Казахстан в начале 1954 года, зимой, вместе с Подгорным, у которого очень скоро перехватил бразды правления над республикой.

Об Алма-Ате, семействе Байбусыновых и Зелёном базаре

...В Алма-Ате мне довелось быть впервые. Но я с каким-то очень тёплым чувством осматривал город. Он давно уже был для меня близким, я заочно любил его так же, как Каменское, Днепропетровск или Запорожье.

Мне, как многим фронтовикам, не сразу удалось найти адрес, по которому были эвакуированы в тыл мои близкие. Восемь долгих, тревожных месяцев прошло до той поры, когда меня нашло на фронте первое письмо от жены с обратным адресом: Алма-Ата, улица Карла Маркса, дом 95. Из этого письма я узнал фамилию людей, приютивших мою семью, – Байбусыновы Турсун Тарабаевич и его жена Рукья Яруловна.

Нашёл их домишко, похожий на тысячи других в тогдашней, почти сплошь одноэтажной Алма-Ате. Жена писала во время войны, что летом дом утопал в зелени деревьев, а под окошком тихо журчал арык. Но теперь стоял февраль, арык был пуст, а голые, мокрые от наступающей оттепели деревья роняли с ветвей капли влаги.

...Пошёл дальше по улицам, зная, что это лучший способ составить первое впечатление о городе, где предстоит жить и работать. Заглянул на базар, который многое может сказать опытному взгляду. Это ведь своего рода барометр хозяйственной жизни любой местности, зеркало обычаев, традиций её населения.

Алма-атинский базар – шумный, многолюдный, пёстрый – дал мне немало поучительных сведений. Весь колоритный облик города пришёлся по душе.

О своих алма-атинских адресах

...Вначале поселили за городом, в доме отдыха, километрах в пяти от знаменитого ныне катка “Медео” (тогда его не было). Место исключительной красоты. Сады, дорожки, чистый воздух, говорливая речка, бегущая с гор. И сами горы рядом – темнеют синевой, сверкают снежными вершинами...

...Когда в Алма-Ату перебралась моя семья, поселились мы в деревянном домике крестьянского типа всё там же, в Малом ущелье. Дом теперь снесён. Затем переехали в центр, на улицу Джамбула, в экспериментальное здание из песчаных плит. Видимо, не очень они были прочны – здание не сохранилось.

Нет и домика, приютившего мою семью в годы войны, – на том месте бьют сегодня весёлые струи большого фонтана.

И только один дом, на углу улиц Фурманова и Курмангазы, уцелел и поныне. Но в нём пришлось жить лишь в последние месяцы работы в Алма-Ате.

О том, как казахи восприняли Целину

...Не могу не отметить, что казахи в целом, в подавляющем своём большинстве, с огромным энтузиазмом и одобрением встретили решение партии о распашке ковыльных степей. Подъём целины для казахов стал нелёгкой задачей, ведь долгие столетия казахский народ был связан со скотоводством, а здесь многим предстояло полностью изменить привычный уклад жизни в степях, стать хлеборобами, механизаторами, специалистами зернового хозяйства.

Но у местных жителей хватило мудрости и мужества принять самое активное, героическое участие в освоении целины. Казахский народ оказался на высоте истории и, понимая потребности всей страны, проявил свои революционные, интернационалистские черты.

О дружбе с Кунаевым

Почти четверть века продолжается моя дружба с Динмухамедом Ахмедовичем Кунаевым. Тогда он был президентом Академии наук Казахской ССР, и, естественно, нам пришлось познакомиться в первые же дни моего пребывания в Алма-Ате.

По образованию горный инженер, специалист по цветным металлам, он не был человеком узкой сферы. Мыслил по-государственному, широко, смело, высказывал оригинальные и глубокие суждения об огромных ресурсах и перспективах развития Казахстана.

Этот спокойный, душевный, обаятельный человек обладал к тому же твёрдой волей и партийной принципиальностью. Вскоре он стал председателем Совета Министров республики, а ныне возглавляет партийную организацию Казахстана, является членом Политбюро ЦК КПСС.

Об Абае, творческой интеллигенции и национальной культуре

Осенью 1954 года состоялся съезд писателей Казахстана. Он стал крупным событием в культурной жизни республики.

Мне и до этого приходилось заниматься делами, связанными с национальной культурой. Ещё в Молдавии я понял: если живёшь в республике, то надо знать обычаи и традиции народа, его историю, художественное творчество.

Сразу по приезде в Алма-Ату обложился книгами, часто встречался с казахскими литераторами и художниками, бывал в театрах. По давней склонности к поэзии много читал стихов казахских поэтов, особенно Абая, который привлёк меня лиризмом, народной мудростью, глубиной постижения жизни.

Абай учил казахский народ не замыкаться, не стоять на месте, обогащать своё творчество достижениями русской и других культур. Это важно и в наше время. Всякая национальная культура, замкнутая в себе, неизбежно проигрывает, теряет черты общечеловечности. К сожалению, не все и не всегда это понимают.

...Мы в ЦК старались оказывать постоянную помощь творческой интеллигенции. Как бы ни были сложны дела целины, именно в это время появился Казахский государственный ансамбль песни и танца, возобновился выпуск газеты “Қазақ әдебиеті”, широко развернулась подготовка к Декаде казахской литературы и искусства в Москве.

Не обошлось без споров: кое-кто делал упор лишь на устное творчество акынов. Между тем в литературе республики происходили глубокие качественные изменения, обусловленные самим ходом социалистического строительства, ростом казахской художественной интеллигенции.

Появилась талантливая молодёжь, знавшая и любившая не только старые традиции и песни, но и всю советскую и мировую литературу. Это были люди, свободные от рутины, и их надо было поддержать.

Однако главное – следовало оздоровить саму атмосферу в творческих союзах, в среде интеллигенции. Нужно было сплотить её, объединить все силы для решения огромных задач, вставших перед республикой.

О Сатпаеве и Ауэзове

...Баталии, которые навязывали некоторые демагоги, привели к тому, что из республики были вынуждены уехать такие выдающиеся люди, как писатель Мухтар Ауэзов и академик Каныш Сатпаев.

Мы помогли им вернуться в Алма-Ату.

Замечательному учёному Канышу Имантаевичу Сатпаеву принадлежат громадные заслуги в развитии производительных сил Казахстана.

Мухтар Омарханович Ауэзов – признанный классик казахской литературы. С благодарностью вспоминаю этих людей, с которыми часто встречался, тесно сотрудничал и просто по-человечески дружил.

В беседах мы говорили о том, что любые крайности вредны. Забывать устное творчество, любимое народом, тоже нельзя.

"Ленинградцы, дети мои!" – эти крылатые строки Джамбула памятны всей стране. Пусть творчество акынов живёт и развивается в общем русле национальной казахской и многонациональной советской литературы.

О не исполнившейся мечте

Занимала меня еще одна мысль: как привлечь к теме целины внимание художественной интеллигенции? "Посмотрите, – говорил я на встрече с писателями в ЦК, – какие события творятся на наших глазах! Перемещаются огромные массы людей, складываются многонациональные коллективы, рождаются новые семьи, мужают характеры, проходят закалку герои нашего времени. Хлеб в Казахстане всегда был лакомством, драгоценностью. Даже муллы в старину говорили: “Коран – священная книга, но можно наступить на Коран, если надо дотянуться до крошки хлеба”. И вот теперь этот край становится хлебным. Меняется весь уклад жизни, зарождается новая психология у людей. Разве величие и драматизм происходящего не взволнуют истинного художника? Нас никто не поймет сейчас, не поймут и в будущем, если эта эпопея не будет ярко запечатлена для истории".

…В ту пору я мечтал, чтобы целинная эпопея когда-нибудь была отображена в художественных произведениях с такой же силой и глубиной, как Гражданская война в “Тихом Доне”, а коллективизация – в “Поднятой целине”. Для деятелей литературы и искусства нет более интересной и вдохновляющей задачи, чем отображать подвиги народа, в том числе на целине.

Про “год отчаяния” на целине

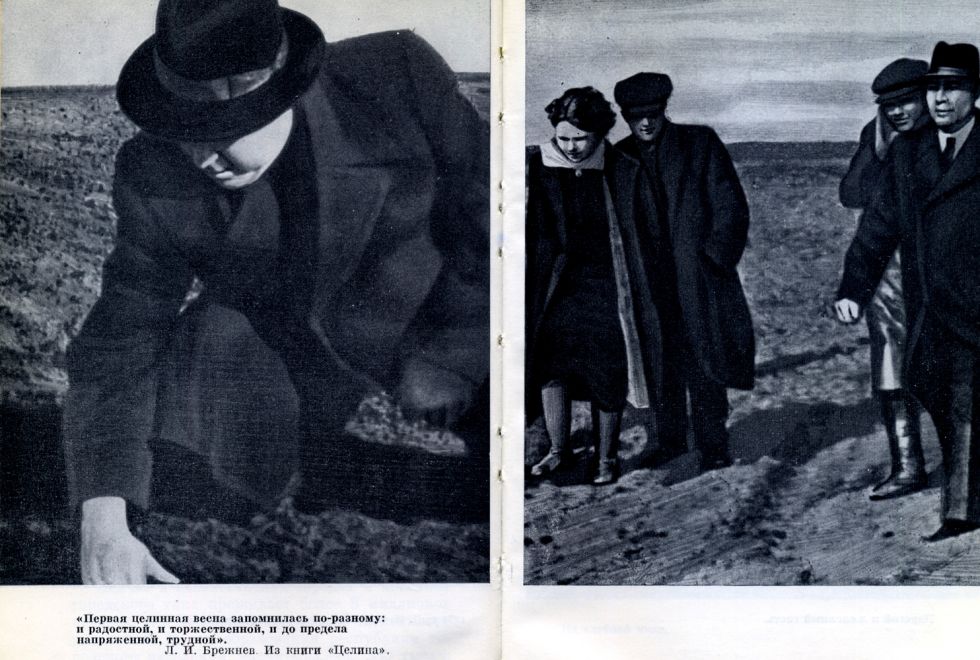

1955 год называли “годом отчаяния” на целине. Но я бы не прибегал к столь крайней оценке, хотя было очень тяжело. За все лето, начиная с мая, на землю не упало ни капли дождя. Не дождались мы и обычных, идущих как по расписанию июньских дождей. Надо было готовиться к худшему.

Кто не бывал в такое время в степи, тому не понять душевного состояния хлебороба. Испытываешь странное ощущение: весной в степи порой разливалось сплошное море воды, люди до своих бригад добирались на лодках. Но сошли вешние воды – и как отрезало. С утра раскаленное солнце начинало свою опустошительную работу, медленно плыло в белесом, выцветшем небе, излучая нестерпимый зной, а к вечеру, малиново-красное, тонуло в мутной дымке за горизонтом. И снова, почти не давая роздыха, вставало на следующий день, продолжая жечь все живое. И так – неделя за неделей, месяц за месяцем...

Между тем посевные площади по сравнению с прошедшим годом мы увеличили вдвое. Почти десять миллионов гектаров зерновых было засеяно на вновь освоенных землях. Сверх плана заняли полтора миллиона гектаров под яровые. И сев провели быстрее, дружнее, лучше, чем в первую весну. Республика за один год сделала в земледелии огромный шаг вперед, люди уже начали зримо ощущать результаты своей работы и продолжали напряженно трудиться, еще не зная, что их подстерегает беда...

О надорванном сердце

…Дела наши снова широко развернулись, я все время был в пути, спал урывками, обедал где придется. И однажды в Целинограде почувствовал себя плохо. Очнулся на носилках. До этого меня уже однажды доставляли с сердечным приступом из Семипалатинска в Алма-Ату. Пришлось отлеживаться дома, отбиваясь от врачей, которые норовили упечь меня в больницу. Отшучивался: мол, к вам только попади – залечите. А главное, времени не было болеть. Целина нагромождала множество новых дел и забот – порой запутанных и всегда неотложных.

Битва за хлеб вступала в решающую стадию.

Про “казахстанский миллиард”

В 1956 году пробил звездный час целины. Урожай в казахстанских степях был богатейший, и вместо обещанных 600 миллионов республика сдала государству миллиард пудов зерна. Я был по-настоящему счастлив, когда в том году Казахстану вручили первый орден Ленина за первый миллиард пудов целинного хлеба.

Тот самый первый миллиард создал прочный авторитет целины, который потом не смогли поколебать ни удары стихии, ни волевые решения, усугублявшие действие этих ударов. К сожалению, мне не удалось увидеть самому тот богатырский урожай, в который было вложено столько сил. На ХХ съезде я вновь был избран секретарем ЦК КПСС.

О поднятой целине

Подъем целины в Казахстане оказался не только крупнейшей, но и экономически выгодной акцией. Приведу цифры, доказывающие это. Казахстан продал за минувшие двадцать четыре года государству более 250 миллионов тонн зерна – это 15,5 миллиарда пудов!

С 1954 по 1977 год включительно все затраты на сельское хозяйство республики – подчеркиваю, на всю отрасль, а не только на целину – составили 21,1 миллиарда рублей. А налога с оборота от продажи хлеба за эти годы получено 27,2 миллиарда рублей, то есть страна получила 6,1 миллиарда рублей чистой прибыли. При этом в казахстанских колхозах и совхозах общая стоимость основных и оборотных фондов составляет сегодня 15 миллиардов рублей.

Итак, все труды и затраты в максимально короткий срок окупились и дали прибыль. Вот с каким хорошим результатом выиграно самое впечатляющее в хозяйственной истории человечества сражение за хлеб!

О Целинограде, новых городах и атомном реакторе

Вспоминаю, каким был Акмолинск, когда впервые его увидел. Низкие глинобитные домики, узкие улицы, восемьдесят тысяч жителей... А теперь? В городе, получившем имя Целиноград, втрое больше народу, он едва ли не весь обновлен, перестроен, в нем десятки промышленных предприятий, четыре вуза, пятнадцать техникумов, где только за три последних года подготовлено свыше двадцати тысяч специалистов.

Целина дала мощный толчок развитию производительных сил Казахстана, росту его экономики, науки, культуры. Появились крупнейшие промышленные узлы, выросло девяносто новых городов, в том числе известные всей стране Рудный, Экибастуз, Ермак, Кентау, Аркалык, Шевченко. Республика добывает и производит уголь и нефть, чугун и сталь, цветные металлы, минеральные удобрения, новейшие станки, машины, тракторы. И никого уже не удивляет, что в некогда отсталом Казахстане пущен реактор на быстрых нейтронах.

О засиявшей звезде и своем скромном вкладе в это сияние

В созвездии братских республик ныне еще ярче засияла звезда Казахстана. Развитие республики шло годами и пятилетиями, но обсуждалось все, задумывалось, “заваривалось” значительно раньше.

Многие черты современного облика этой земли наметились уже тогда, почти четверть века назад, когда в моем кабинете в ЦК все чаще собирались ученые, изыскатели, плановики, проектировщики, что также требовало внимания, времени и сил.

Надо ли говорить, как я счастлив теперь, видя: образовался в этом краю гигантский аграрно-промышленный комплекс, влияние которого мощно сказалось на развитии всей экономики страны.

Этими абзацами и заканчивается книга Леонида Ильича Брежнева “Целина”, “бессмертие” которой уложилось в неполное десятилетие.

Иллюстрации: архив Андрея Михайлова и фото из книг своего времени.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!