Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова

На закате бурных 1920-х, в Москве Илья ИЛЬФ с Евгением ПЕТРОВЫМ зарабатывали известность и пропитание с помощью литературы и иронии. После триумфа "Двенадцати стульев" братья-соавторы озаботились дальнейшей судьбой любимого Остапа Бендера и решили продлить радость общения с ним в новом романе. Но работа, азартно начавшаяся, застопорилась и безвольно обвисла в самой середине процесса.

Вот тут и подвернулся шальной случай на время переменить деятельность и поехать в Казахстан в качестве репортёров толстого московского журнала "30 дней". На "смычку" Туркестано-Сибирской магистрали в составе большой журналистской делегации.

Всяких почётных гостей, торжественно отправленных весной 1930-го с Казанского вокзала в Казахстан, набралось тогда на целый литературный поезд. Было весело и шумно.

Забегая вперёд, скажу, что и вся поездка удалась. Это, впрочем, и без меня ясно любому, кто читал "Золотого телёнка" или смотрел кино с великолепным Сергеем ЮРСКИМ – лучшим кинематографическим Бендером всех времён и народов. Правда, в книжке нет никакого Турксиба - вместо него авторы придумали абстрактную Восточную магистраль. А кино вообще-то возвеличило не имеющую никакого отношения к первенцу пятилеток Туркмению.

Но… На то воля создателей! Патриоты всё равно не в накладе. Потому что им достался ещё и смачный очерк Ильфа и Петрова – "Осторожно, овеяно веками!" Саркастичные фрагменты из которого большими кусками вошли в "Золотого телёнка". Так что о своей поездке и восприятии увиденного культовые писатели советских интеллигентов могут рассказать сами. Я выбрал лишь некоторые цитаты как из их увлекательного очерка-рассказа, так и из романа. Хотя, истины ради, надо сказать, что фрагменты того и другого часто совпадают на 100%.

Юрты, верблюды и иностранные туристы

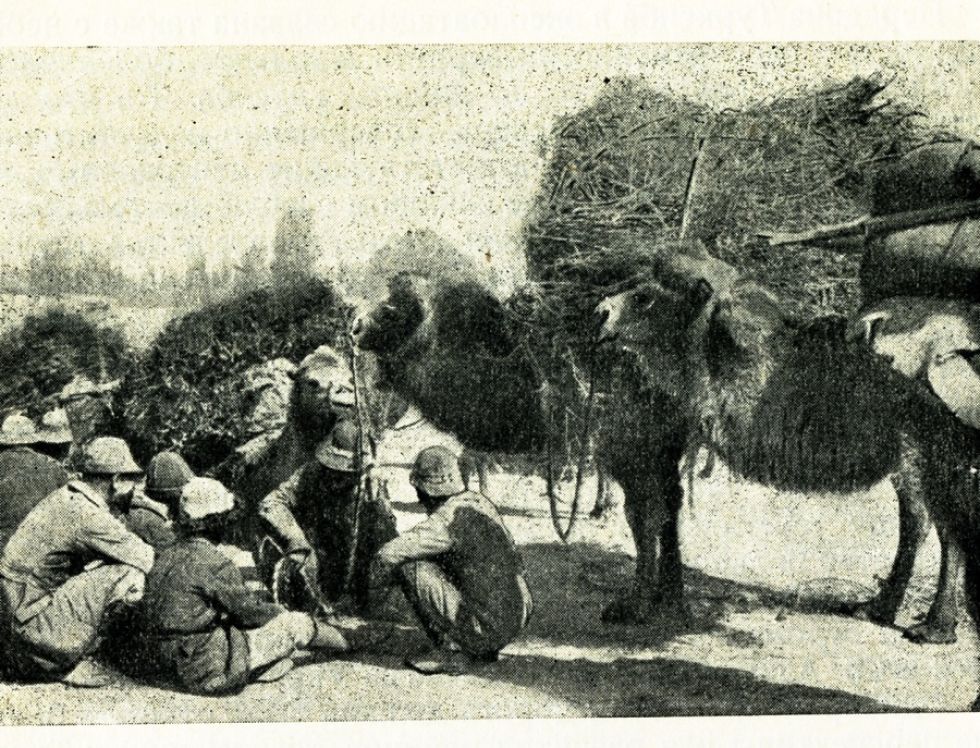

"Для иностранцев же широкое поле деятельности открылось тотчас за Оренбургом, когда они увидели первого верблюда, первую юрту и первого казаха. По меньшей мере двадцать фотоаппаратов нацелились на высокомерную павлинью морду верблюда. Началась экзотика. Восток, мифы, корабли пустыни, "киргиз-кайсацкие орды", загадочные души монголов, вольнолюбивые сыны степей, Пьер Бенуа наяву и вообще "Тысяча и одна ночь".

Массовый интуризм живёт стереотипами. Вернуться из Казахстана без селфи с юртой и верблюдом? Не считается! Как тут не вспомнить описанную в романе американскую журналистку "из старинной семьи", которая "стояла рядом с верблюдом, потом впереди него и, наконец, на нём", по поводу которой коллеги предрекали всплеск сенсаций в американской прессе ("Отважная корреспондентка в лапах обезумевшего верблюда")? Ничего-то не меняется.

Казахи и японцы – близнецы-братья?

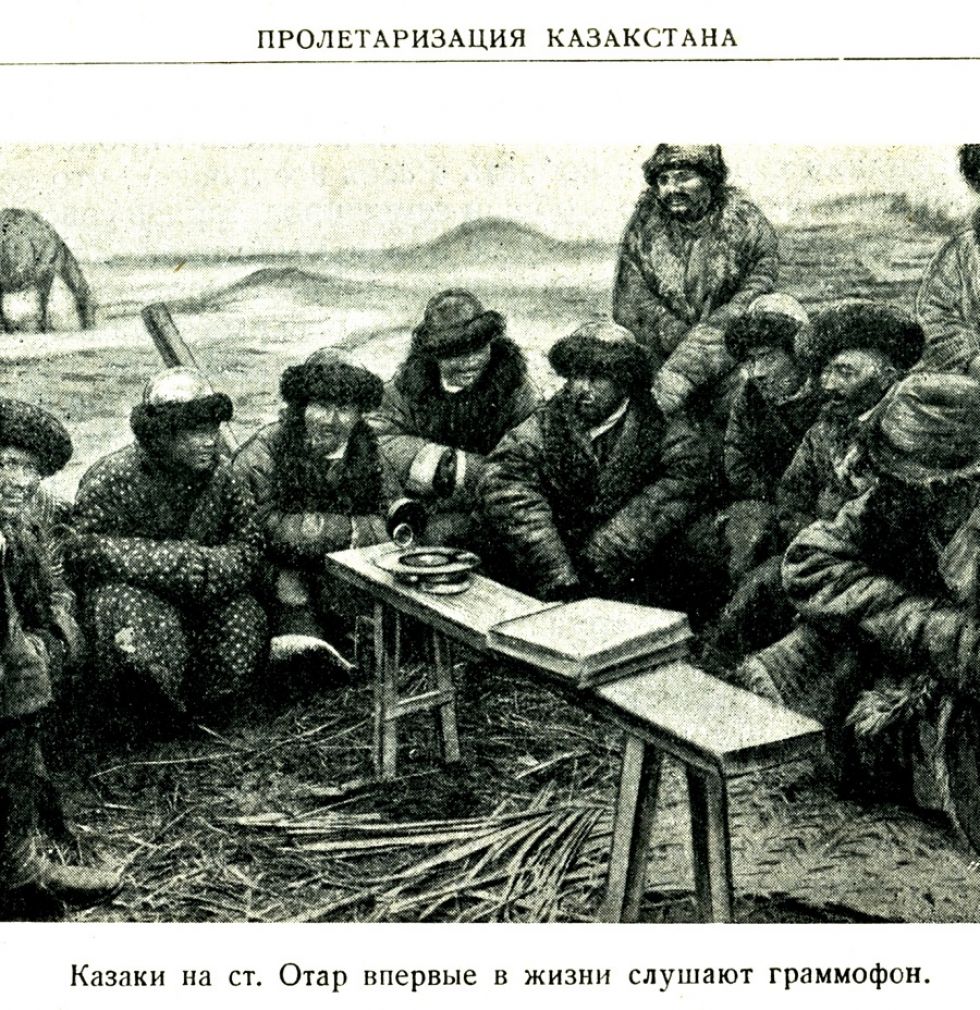

"Японский дипломат стоял в двух шагах от казаха. Оба молча смотрели друг на друга. У них были совершенно одинаковые чуть сплющенные лица, жёсткие усы, жёлтая лакированная кожа и глаза, припухшие и неширокие. Они сошли бы за близнецов, если бы казах не был в бараньей шубе, подпоясанной ситцевым кушаком, а японец – в сером лондонском костюме, и если бы казах не начал читать лишь в прошлом году, а японец не кончил двадцать лет назад двух университетов – в Токио и Париже…"

Среди почётных пассажиров литера "А" действительно был замечен "вождь японской коммунистической партии" Сен КАТАЯМА. Неизвестно, правда, насколько японские трудящиеся знали своего вождя, который ещё в 1921 году перебрался на ПМЖ в Москву, где, кстати, и нашёл своё вечное пристанище - в Кремлёвской стене, после смерти в 1933-м. Но, может быть, именно присутствие Сен Катаямы породило вышеприведённый абзац в романе.

"От Оренбурга до Арыси поезд идёт двое суток. Двое суток по Казахстану. От Арыси до Алма-Аты – тоже двое суток. Это всё ещё Казахстан. Если ехать от Алма-Аты на Семипалатинск, надо затратить ещё двое суток. И это тоже ещё Казахстан. Что же это за республика такая, по которой нужно ехать целых шесть железнодорожных суток?"

Вопрос риторический. Для усиления момента. Действительно, в те годы, когда строился Турксиб, даже самые продвинутые жители Москвы и Ленинграда (не говоря про более дальний Запад) мало что знали о Казахстане. Доступные сведения исчерпывались данными из трудов исследователей XIX века. Времена загнивавшего царизма сменились эпохой бодрого социализма, но отношение к степнякам едва ли претерпели значительные перемены. Для многих, даже очень продвинутых европейцев, "дикие номады" оставались всё тем же народом, родственным индейцам американских прерий.

Илийский мост и задорная пионерка

"На стол, рядом с графином, поставили девочку-пионерку.

- Ну, девочка, - сказал начальник строительства, человек весёлый и темпераментный, - скажи нам, что ты думаешь о Турксибе.

Не удивительно было бы, если б девочка внезапно топнула ногой и начала:

- Товарищи, позвольте мне подвести итоги тем достижениям, кои…

И так далее и т.п.

Потому что встречаются у нас такие примерные дети, первые ученики, которые с печальной старательностью произносят двухчасовые речи.

Однако илийская пионерка слабыми своими ручонками сразу ухватила быка за рога и тонким смешным голосом закричала:

- Да здравствует Турксиб!"

Читая очерк, постоянно ловишь себя на том, что авторов в нём никак не меньше, чем собственно Турксиба. Ну, так – о ком речь! Приведённый пассаж, случился во время митинга у нового моста через Или (который, правда, к сроку так и не закончили).

"Прибывшие поезда с гостями из Москвы, Сибири и Средней Азии образовали улицы и переулки. Со всех сторон подступали к трибуне, сипели паровозы и белый пар задерживался на длинном полотняном лозунге: "Турксиб – первое детище пятилетки".

… Тысячи всадников, понукая волосатых лошадок, торопились к деревянной стреле, находившейся на той самой точке, которая была принята ещё три года назад как место будущей смычки. Кочевники ехали целыми аулами.

… Турксибовцы праздновали свою победу шумно, весело, с криками, музыкой и подбрасыванием на воздух любимцев".

Строители Турксиба двигались навстречу друг другу с двух сторон – из Семипалатинска и Луговой. И встретились в глухом местечке, получившем название Айнабулак. Там-то и состоялась историческая "смычка", ознаменовавшая окончание строительства. Это событие, обросшее новыми персонажами и значениями, стало кульминацией "Золотого телёнка". Именно на "смычке Восточной магистрали" случилась долгожданная встреча Бендера и Корейко, закончившаяся обретением выстраданного "комбинатором" миллиона.

Далее пути авторов и героев расходились кардинально. Остап Ибрагимович Бендер отправился… Куда-то в сторону румынской границы. Через какой-то неназванный "город-оазис". А Илья Ильф (настоящее имя - Иехиел-Лейб бен Арье ФАЙНЗИЛЬБЕРГ) и Евгений Петров (Евгений Петрович КАТАЕВ) - в Москву. Через конкретную Алма-Ату!

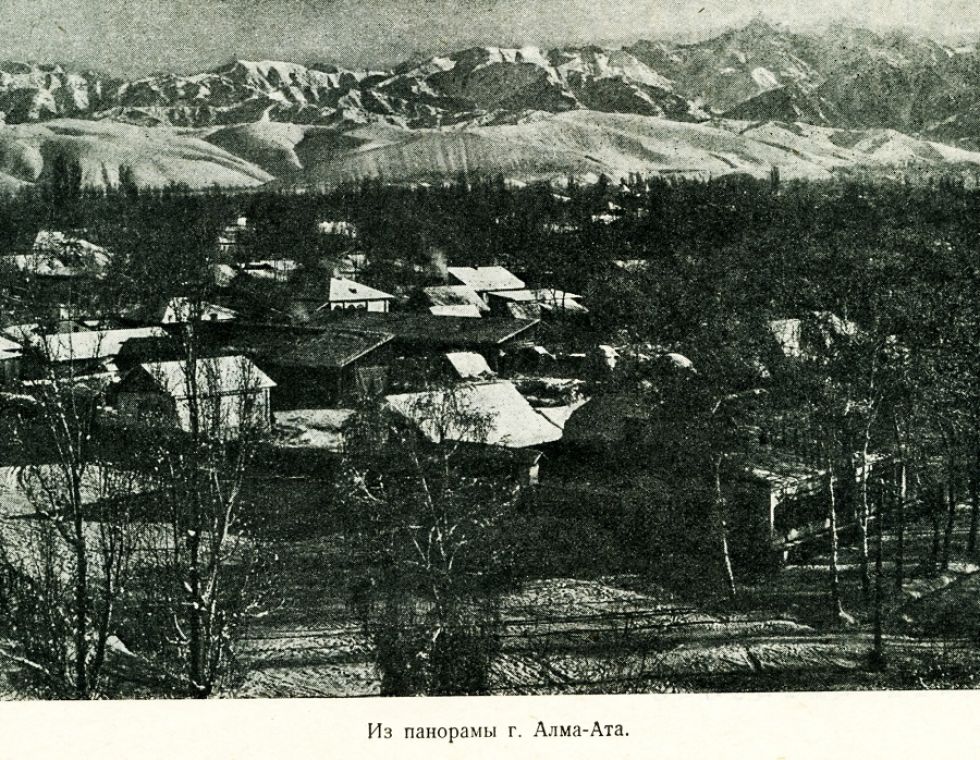

"…Алма-Ата была таким местом, в котором отстать от поезда не так уж неприятно. Это светлый, широкий город, большинство населения которого увидело поезд только в прошлом году, когда Турксиб подошёл к Алма-Ате. Здесь совсем несложно найти человека, читавшего Щедрина и Фадеева, подписчика Большой советской энциклопедии и журнала "Жизнь искусства", но ещё не привыкшего к железнодорожному пейзажу – водокачкам, семафорам и стрелочным будкам.

Алма-Ата ещё сохранила свой старорежимный вид полковничьего городка. Вся она обставлена одноэтажными, одноквартирными домиками ставнями наружу, резными карнизами и тенистыми помещичьими крылечками".

"Но не остаться Алма-Ате полковничьим городком даже с виду. Турксиб преобразит столицу Казахстана. Уже свозятся по городской ветке строительные материалы. Городу тесно. Столько предстоит дела, что неизвестно даже, за что раньше взяться. Строить ли раньше усовершенствованные мостовые, или прокладывать прежде канализацию и водопровод, либо взяться за устройство большого курорта в Медео, альпийской местности, в 14 километрах от города, где пейзажу не хватает только сенбернара с привязанной к ошейнику плиткой шоколада "Гала-Петер", чтобы стать похожим на всемирно известные швейцарские ландшафты".

Если бы это писалось не столетие назад, а сегодня, то мы восприняли бы многое фрагментом очередного послания очередных городских властей горожанам! Нужно сказать, что братьев-литераторов занесло в Алма-Ату в один из тех моментов её истории, которые без всяких натяжек можно считать судьбоносными. Эпохальный момент, свидетелями которого и стали Ильф с Петровым, был связан не только с появлением Турксиба, но и с переводом сюда республиканской столицы (из Кзыл-Орды). Что, вообще-то, взаимосвязано.

Именно в Алма-Ате тональность очерка как-то незаметно меняется и приобретает какой-то лирический оттенок. Даже обычная ирония не смогла заглушить того тёплого и доброго чувства, которое возникло у авторов "12 стульев" при посещении новоиспечённой столицы Казахстана. Оно и объяснимо.