Пища для размышлений

Попалась на глаза удивительная (не в самом лучшем смысле) статистика наименования городских улиц.

В нашем городе только 68 улиц названы в честь женщин. Вот что было там написано.

Данные пятилетней давности, но не думаю, что цифры сильно изменились за это время.

Я никогда не задумывалась об этом, а тут стала мысленно перебирать названия улиц – и ооо… Не могла наскрести даже обещанных статистикой 68.

Конечно, есть улицы с вроде бы женскими, но абстрактными названиями – улица Жазира, к примеру. Но подозреваю, что это все-таки "широкая, цветущая степь". А не в честь конкретной Жазиры.

Хотя всяко может быть, переименователи улиц тоже люди, и у них вполне могут быть родственницы или знакомые с прекрасным именем Жазира.

Меня же интересовали те наши улицы, которые названы именами великих женщин.

Кстати, так просто эти улицы не найти, надо искать долго и нудно. Это либо читать и перечитывать списки улиц (но я их не нашла – актуальные, только приличной давности). Либо по карте. Но по ней легко искать только те улицы, месторасположение которых хотя бы примерно знаешь. Иначе как бы я догадалась, что улица Акын Сары в Шаныраке?.. Этот микрорайон далеко не центральный, в отличие от женщины-акына Сары ТАСТАНБЕККЫЗЫ, она – одна из важных фигур песенного творчества казахов. Я про улицу знала – проезжала как-то по ней и увидела название на одном из домов.

Сталкиваюсь со следами творчества этой талантливой женщины в своих путешествиях по Жетысу часто – яркая, незаурядная личность. Акын Сара – женщина-акын, поэтесса и домбристка. Ее судьба вдохновляет и воодушевляет – она смогла стать известной исполнительницей в те времена, когда женский мир ограничивался семьей и домом.

Вот здесь можно прочитать про ее жизнь. Там есть и про памятник женщине-акыну в Талдыкоргане. Какие-то вандалы изуродовали его, вырвав металлическую домбру. На новогодние праздники мы с компанией путешественников оказалась в Талдыкоргане (не случайно, мы любим встречать новый год в путешествиях, порой самых неожиданных). И первым делом отправились искать памятник этой гордой и талантливой женщине. Хотелось собственными глазами убедиться, что с ним все хорошо. Убедились – он цел.

Еще в Алматы есть улица имени Айша-Биби. Была ли такая девушка на самом деле или это только персонаж легенды? Точно неизвестно. Множество разных историй сопровождает ее имя. Они все о любви девушки по имени Айша, которая жила в XII веке и умерла молодой. Ее возлюбленный, богатырь Карахан (в некоторых легендах это правитель Тараза Карахан МУХАМЕД), попросил ее руки, но получил отказ от воспитателя девушки. Но девушка сбежала из дома и все-таки поехала в Тараз к любимому. Но не доехала – погибла от укуса змеи. А Карахан воздвиг над могилой любимой девушки красивый и очень изящный мавзолей.

И мавзолей реально существует.

В 1856 году его зарисовал Чокан ВАЛИХАНОВ. А первым исследователем мавзолея в 1893 году стал археолог Василий БАРТОЛЬД. В конце XIX века здесь занимался научными изысканиями Василий КАЛЛАУР, было несколько экспедиций в советское время под руководством известных археологов БЕРНШТАМА, ПАЦЕВИЧА, ЗЯБКО…

До наших дней мавзолей дошел, цитирую: "без купола, в руинальном состоянии, от исторического облика мавзолея осталась одна стена со стрельчатой аркой входа и двумя полуразрушенными колоннами". И уцелел фасад, который сплошь декорирован резными терракотовыми плитами с растительным и геометрическим рисунком.

В 1960 году над мавзолеем был построен защитный стеклянный саркофаг. В 1982 году памятник был включён в список памятников истории и культуры Казахской ССР республиканского значения и взят под охрану государства. А в 2005 году его отреставрировали, сделали "лучше, чем был", фактически отстроив заново. И о результатах этой реставрации до сих пор спорят специалисты.

Но даже в таком обновленном виде он является одним из интереснейших и уникальных памятников архитектуры Караханидской эпохи, не имеющим аналогов в архитектурно-строительной культуре Казахстана и средней Азии. А еще здесь много паломников, так как место считается святым.

В честь героинь легенд и эпосов у нас названы, к примеру, улицы Ханшаим Суйнбике, Айпара Ана, Акжунис, Кыз Жибек…

Но большая часть "женских" улиц все-таки носит имена реально существовавших личностей, реальных героинь.

В первую очередь вспомнилась улица имени Маншук МАМЕТОВОЙ. И не только мне, а большинству опрошенных – да-да, я не поленилась и поспрашивала своих знакомых про "женские" улицы. И не потому, что сама улица находится в центре, а потому что Маншук была и остается настоящей героиней. И это первая казашка, которой было присвоено звание "Герой Советского Союза". Посмертно…

Маншук погибла 15 октября 1943 года во время Невельской наступательной операции. Там шли тяжелые бои, она осталась одна из всего пулеметного расчета. Ранена осколком в голову, но даже раненая, она не сдавалась.

Похоронена в Невеле. Это небольшой городок в Псковской области, который находится недалеко от границы с Беларусью.

На сайте музея истории этого города я нашла старое фото – скромное невельское кладбище. Могила Маншук – на переднем плане. Фотографировали скорей всего не могилу Маншук, а ту, что сразу за ее надгробием. Там похоронен комбриг 101 ОСБР полковник ВОРОБЬЕВ Иван Федорович. У его могилы стоят две женщины, возможно, родственницы. А в объектив попала и могила нашей Маншук. И как хорошо, что это фото есть. Память – это важно.

Там же, на сайте, нашла информацию о Маншук, которая известна, пожалуй, всем казахстанцам, но я все равно процитирую: "Настоящее имя девушки было Мансия, она родилась 23 октября 1922 года в ауле Жиеккум Урдинского района Уральской области Киргизской АССР. Перед Великой Отечественной войной Маншук Маметова окончила 2-й курс Алма-Атинского медицинского института, затем работала в аппарате Совета Народных Комиссаров Казахской ССР.

13 августа 1942 года она добровольцем ушла на фронт в составе 100-й Казахской отдельной стрелковой бригады, созданной в Алма-Ате (8 декабря 1943 года преобразована в 1-ю стрелковую дивизию). Бой 15 октября 1943 года на подступах к Невелю оказался очень тяжелым. Немцы упорно сопротивлялись. В ходе боя Маншук осталась одна из трех пулеметных расчетов. Будучи тяжело раненой, она вела бой до последнего вздоха за высоту вблизи деревни Заиванье. В этом бою она погибла, уничтожив перед смертью более 70 немецких солдат и офицеров. За этот подвиг 1 марта 1944 года старшему сержанту Маншук Жиенгалиевне Маметовой было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Первоначально М. Маметова была похоронена вблизи д. Заиванье, позже её тело перенесено в г. Невель на центральное воинское захоронение".

Перенос захоронения осуществлен был через полгода после ее гибели, а я и не знала об этом факте... А на братском кладбище, где сейчас покоятся останки героини, захоронены еще 182 воина Советской Армии, которые погибли при освобождении Невеля.

Именем Маншук Маметовой названа одна из улиц города Невеля. А в 2010 году скромный камень на ее могиле заменили на большой памятник.

В Малоалматинском отроге хребта Заилийского Алатау находится пик Маншук Маметовой. Его высота 4190 метров над уровнем моря.

А в сквере напротив КБТУ есть памятник двум героиням - Маншук Маметовойа и Алие МОЛДАГУЛОВОЙ (фото из Википедии, сейчас сквер в разрухе, второй год там что-то ремонтируют).

Кстати, улица имени Алии Молдагуловой, Героя Советского Союза, тоже есть в Алматы. А еще есть в Астане, Караганде, Актобе. И в Москве, Санкт-Петербурге.

Вот такие они великие, наши женщины…

А Роза РЫМБАЕВА в 1977 году исполнила песню "Алия", посвященную Алие Молдагуловой. И эта песня в 70-х годах прошлого века была невероятно популярна – редкий случай в истории советской эстрады, когда песня разошлась по всему Союзу, не имея русского текста. За ее исполнение совсем тогда юная Роза Рымбаева получила Гран-при на фестивале "Золотой Орфей".

Полистав список улиц, я нашла имена еще двух Героев Советского Союза. Точнее, Героинь, но такого звания официально не существовало. Парадокс – звания нет, а Героини есть.

В районе Орбиты есть маленькая улочка имени Марии МЕЛЬНИКАЙТЕ. Она - участница партизанского движения в Литве и Беларуси, звание Героя получила в 1944 году и тоже посмертно. Жила и погибла она в Литве, в Казахстане никогда не бывала, по крайней мере, таких фактов неизвестно.

А вторая - Вера ХОРУЖАЯ, по ее биографии надо фильмы снимать, и, возможно, уже сняли. Герой Советского Союза, партизанская активистка, связная между Центральным Комитетом КП Белоруссии и командованием фронта, участница гражданской войны, секретарь ЦК Коммунистического союза белорусской молодежи – и это только беглый перечень некоторых пунктов ее биографии. Жила она в основном в Беларуси. Но и у нас успела побывать - в 1935 году приехала в Казахстан на "Балхашстрой". Работала там заведующей Домом партпросвещения. И, собственно, там же, в Доме Политпросвещения, ее и арестовали 10 августа 1937 года. Обвинили в шпионаже в пользу Польши и отправили в тюрьму НКВД. Два года она провела в тюрьме, но добилась того, что 15 августа 1939 года решением суда оправдана и освобождена из-под стражи. И даже восстановлена в партии. Во время войны была в партизанском отряде под Витебском. Была арестована гестапо и зверски замучена.

А еще нашла в городе улицы имени Надежды КРУПСКОЙ (спутницы Ильича), чему я очень удивилась, и космонавта Валентины Терешковой, чему совсем не удивилась.

Читала исследование, где говорилось, что реже всего казахстанским улицам дают имена женщин-чиновниц, политиков, общественных деятелей. Думаю, причина в том, что женщин у нас на вершинах власти мало было во все времена.

Я вспомнила только улицу имени Нагимы АРЫКОВОЙ, первого наркома-казашки. Про "досадные оплошности", связанные с наименованием этой улицы прочитать можно вот тут.

Писала два года назад, а "оплошности" исправлены только на паре маршрутов. На прочих же в автобусах так и объявляют "улица АрыковА", не "улица АрыковОЙ", как правильно. Вроде "мелочь", но именно такие мелочи и показывают отношение чиновников, да и общества в целом, к памяти и истории…

А вот больше всего улиц по той же статистике названо в честь в честь казахстанских деятельниц искусств. Причем известных не только в нашей стране, а далеко за ее пределами.

Роза БАГЛАНОВА – сразу хочется запеть "Ах, Самара-городок…". Ведь именно эта песня принесла Розе всесоюзную популярность.

Роза Багланова - казахская оперная и эстрадная певица, Народная артистка КазССР, а позже – всего СССР и независимого Казахстана. Ее имя известно далеко за пределами страны, а некоторые и вовсе называют ее основательницей и родоначальницей эстрадного песенного искусства.

"Ежедневно мы слышали о том, что кто-то умер в ауле голодной смертью. Дети и взрослые опухали от голода. Говорили, что целая семья вымерла. Каждый день мы слышали о кончине кого-то из наших знакомых. Это были страшные годы. Казалось, что завтра смерть постучится и к тебе в дом".

В 1939 году, сразу после окончания школы, Роза поступила в педагогический институт в Кызылорде. Но брата Идриса призвали в армию, а она осталась единственной кормилицей в семье. Семье пришлось перебраться в Ташкент, она стала учиться на заочном отделении Ташкентского текстильного института. Выбор учебного заведения был обусловлен тем, что ее могли обеспечить жильем в общежитии, питанием и подработкой ткачихи. Но… Ее пение услышал директор узбекской филармонии и солист Ташкентского оперного театра Мухитдин КАРИ-ЯКУБОВ, воспитавший не одного Народного артиста. И эта встреча изменила жизнь Розы. И в 1941 году Роза Багланова стала артисткой Государственного женского ансамбля песни и пляски Узбекской ССР.

А когда началась война, певица в составе ансамбля отправилась на фронт – выступала перед бойцами на передовой.

Тогда же она и услышала песню "Ах, Самара-городок" в исполнении Лидии РУСЛАНОВОЙ. И сама тоже стала исполнять ее. И сама Русланова восхитилась тем, как Роза исполняет песню. И уступила ее. И "Самара-городок" стала самой известной песней Розы Баглановой, она исполняла ее на каждом своем концерте.

Во время одного из фронтовых выступлений Роза получила ранение осколком в глаз… После шести операций зрение удалось вернуть, но это ранение напоминало о себе всю жизнь.

9 мая 1945 года она принимала участие в Победном концерте в Берлине.

После войны она работала в Казахском государственном академическом театре оперы и балета им. Абая, в Республиканской филармонии им. Жамбыла, в "Казахконцерте".

Она давала концерты в Польше, Германии, Венгрии, Австрии, США, Чехословакии, Китае, Корее, Индии, Канаде, Швеции, Бельгии, Бирме. И всегда с оглушительным успехом. В каждой стране она обязательно на местном языке – в ее репертуаре были песни на двадцати пяти языках!..

Поистине она была народной!

Куляш БАЙСЕИТОВА.

Еще при жизни ее называли казахским соловьем, настолько красив был ее голос. Тонкий, высокий, звонкий, прозрачный… Непревзойденная оперная дива, наша гордость. Она прожила всего 45 лет, но след в оперном искусстве оставила яркий.

Во-многом она была первой в нашем искусстве. Первой Баттерфляй в "Чио-Чио-сан", первой Татьяной в "Евгении Онегине", Тамарой в "Демоне", Алтыншаш в "Алтыншаш" и Маро из "Даиси". Кстати, говорят, что в опере "Даиси" она пела так выразительно, так ярко, что Куляш пригласили в Тбилисскую оперу и там она исполняла свою партию на казахском языке…

Была одной из первых Народных артисток СССР. И чуть ли не самой молодой – Народной она стала в 1936-м, когда ей было 24 года.

Вот такие они талантливые, наши женщины…

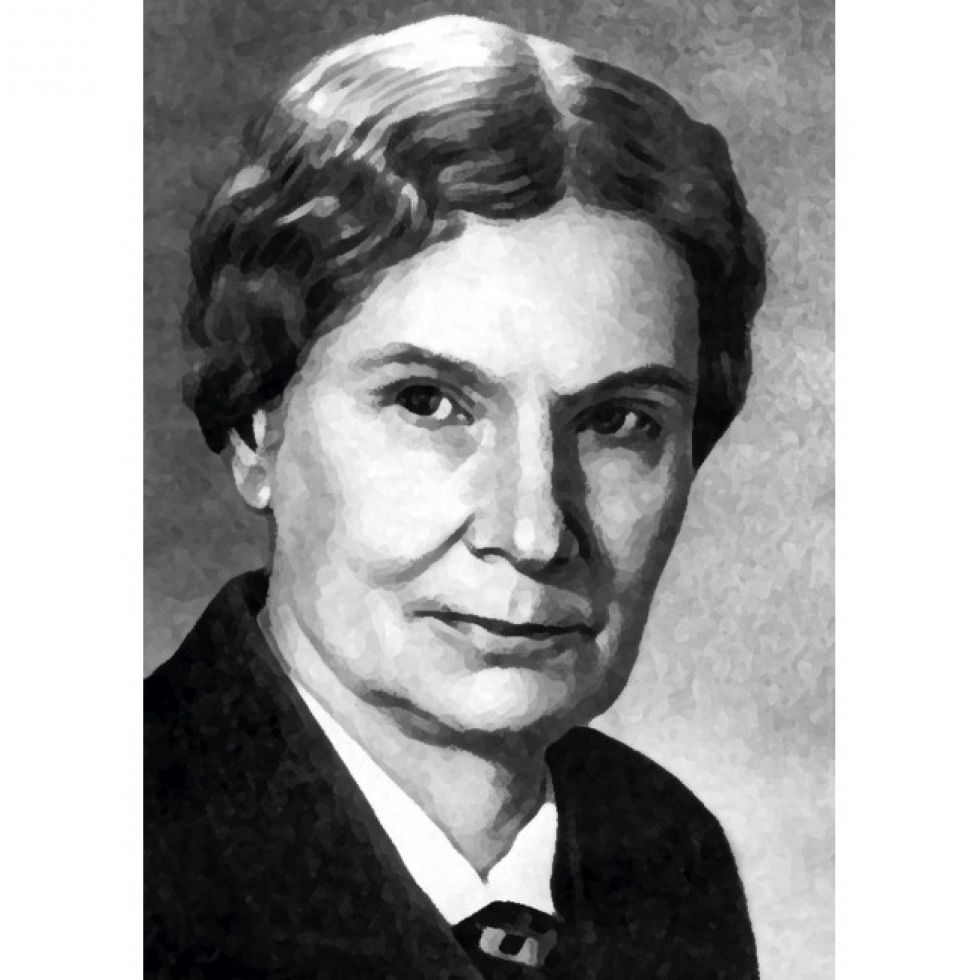

И еще про одну героиню, именем которой названа улица, я хочу рассказать. Кому-то это имя знакомо, но большинству - нет, как показал мой опрос. Я про Анну НИКОЛЬСКУЮ.

Историей ее жизни я буквально заболела.

А получилось это, как всегда, случайно.

Ехала по району, который у нас называется "ниже Толе би", пыльному и неухоженному, и вдруг прочитала надпись на доме "ул. Анны Никольской".

Тут же полезла в интернет прочитать – а кто это Анна Никольская? Почему ее именем улицу назвали? Неужели та самая?... Подозревая, что это переводчица "Путь Абая", но еще не веря своим глазам. У нас женское имя в названии улицы редкая редкость, как мы все уже понимаем. А тут еще просто переводчица, пусть и очень талантливая. Ну не принято у нас как-то такое…

А Google всезнающий говорит – она, она… Анна Борисовна Никольская, переводчик, писатель… Но это собственно и все, что я про нее знала. К стыду своему.

Стала читать подробности ее жизни и творчества и обомлела. Жизнь, полная лишений. Жизнь, яркая, насыщенная, полная творчества. Жизнь потрясающего человека.

Попытаюсь коротко.

Никольская Анна Борисовна родилась в 1899 году в Петербурге в семье Бориса Владимировича НИКОЛЬСКОГО, профессора права. В 1917 году окончила с золотой медалью Александровский институт. Продолжила обучение в Харьковском университете. Но в 1919 году ее отца расстреляли – он был монархистом и не скрывал своего неприязненного отношения к большевикам.

На руках Анны остались больная мать и младший брат. Чтобы выйти из категории лишенцев и заработать трудовой стаж, Анна отправилась на Волховстрой, где организовала общеобразовательные курсы для рабочих. Эта работа дала ей возможность поступить на факультет общественных наук ЛГУ, после окончания которого она была оставлена в аспирантуре Научно-исследовательского института сравнительного изучения литературы и языка Запада и Востока при ЛГУ. В 1930 году ее исключили из аспирантуры как чуждый элемент.

Анна была невероятно талантлива, владела французским, немецким и несколькими славянскими языками, занималась переводами, преподавала в ликбезе, партшколе и Институте истории искусств, участвовала в фольклорных и этнографических экспедициях Академии наук, читала в университете курсы палеографии и древнерусской литературы.

В конце 1920-х она стала научным сотрудником Комиссии древне-украинской письменности при Всеукраинской Академии наук. А в 1931 Никольскую приняли на должность старшего палеографа Рукописного отделения Библиотеки Академии наук СССР, в ее ведении также находился кабинет инкунабулов и хранение особо ценных фондов.

(Инкунабулами называют книги, изданные в Европе в самый ранний период книгопечатания — с середины до 1501 года).

Казалось бы – все у нее хорошо.

Но в 1933 году ее арестовали и выслали в Алма-Ату.

В Алма-Ате ей помог Мухтар АУЭЗОВ – они познакомились в Ленинграде в конце 1920-х. Благодаря ему Анна и в ссылке могла активно работать. Выучила казахский язык и приступила к переводам – переводила "Козы-Корпеш", "Баян-Сулу", "Кыз-Жибек", стихи одного из основоположников казахской литературы М. УТЕМИСОВА, народные сказки. А еще преподавала французский язык и читала курсы древнерусской литературы и французской лингвистики в Казахском педагогическом институте.

Вроде бы все наладилось.

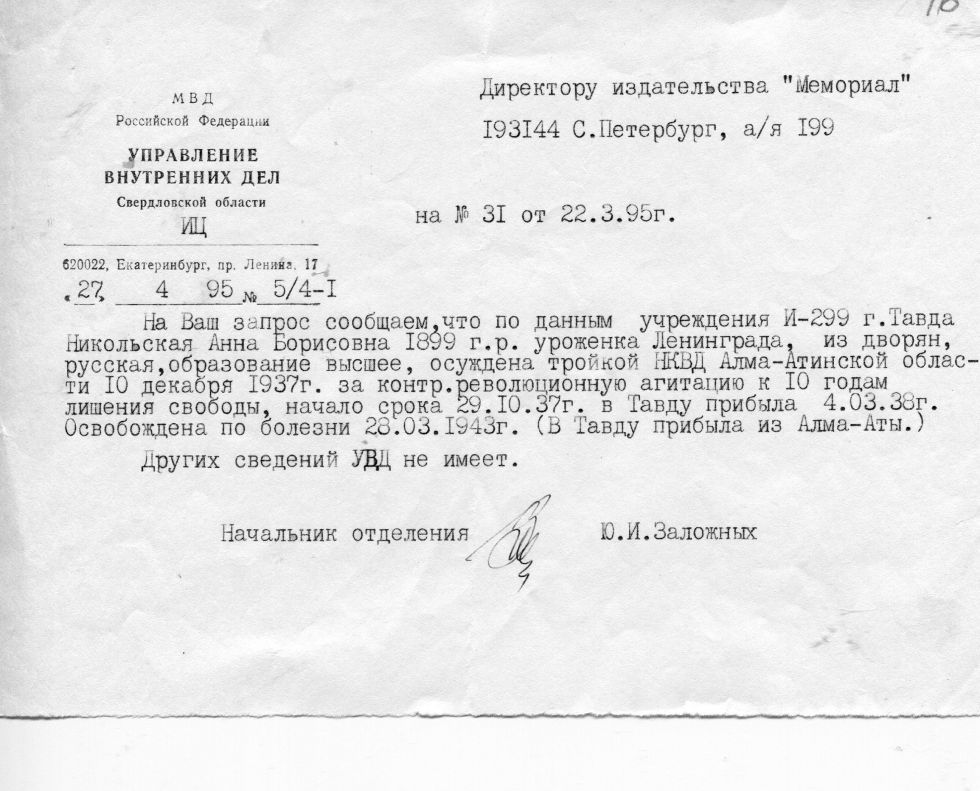

Но в ноябре 1937-го Никольская была опять арестована и приговорена к 10-летнему заключению в лагере на севере Свердловской области. Вышла оттуда в 1943 года инвалидом. Туберкулез, бронхиальная астма, ревматизм, язва желудка, сильнейшие головные боли…

Поселилась в Тастаке – тогда это был пригород Алма-Аты. Жила в землянке, снимала там угол. И работала – опять же помог Мухтар Ауэзов. Переводила стихи САИНА, Утемисова, БАЙГАНИНА, БАЙЗАКОВА и других казахских поэтов.

А в 1945 году выходит роман Мухтара Ауэзова "Абай" на русском языке. Переводчиком была Анна Никольская…

В 1948 Никольская была принята в Союз писателей Казахстана.

В 1956 она была реабилитирована по обоим делам "за недоказанностью обвинения", получив возможность преподавать в Алма-Атинском университете.

Она не только талантливо переводила, но и талантливо писала свои книги…

Умерла в 1977 году.

"Похоронена в Алма-Ате". Но где? Кто знает, напишите, пожалуйста. Хочу найти ее могилу, удивительная женщина, стойкая, сильная. Ищу сейчас разные детали ее алмаатинской жизни и буду благодарна за любую информацию о ней.

Это очень кратко.

Хотя хочется о таких женщинах знать больше, знать много, понимать, как им удавалось выстоять и не сломаться.

И, наверное, не случайно этот материал родился в преддверии 8 марта – все-таки праздник про женское равноправие. Хотя специально я этого не планировала, честно, оно само получилось. И кстати улицы им. 8 марта у нас уже нет, переименовали - видимо, нам уже неактуально… Только табличка осталась.

Фото: Ирины Татариной, автора, из интернета.

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!