Как и почему алматинцы лишились архитектурного шедевра?

Первый Дом пионеров в Алма-Ате появился в 1936 году. И тотчас же началась работа по проектированию Дворца пионеров. Однако всё это не вышло тогда далее бурных обсуждений, в результате которых общественность похерила несколько помпезных проектов. В тоталитарном советском государстве общественность могла позволить себе такое обсуждение. А потом началась война, и государству было не до дворцов. Но к проекту вернулись сразу, как только справились с восстановлением разрушенной страны.

Москва-указка

В 1960-е годы «дворцы пионеров» стали в СССР обыденностью. Таковыми заведениями обзавелись не только «в центре», но и «на местах». Тем досаднее выглядел пробел с отсутствием своего Дворца пионеров в столице Советского Казахстана. Опять приступили к проектированию.

Не мудрствуя лукаво, за основу на сей раз взяли наиболее эталонный и состоятельный проект - Московский дворец. Тем более, что повторить, к примеру, Ленинградский, было проблематично – в «городе 3-х революций» красногалстучной ребятне передали одну из бывших царских резиденций – Аничковский дворец. В Москве же строили с нуля. Правда, наши зодчие творчески переработали московский вариант и «приспособили к местным условиям», так, что не стыдно было подписаться.

Авторами стала целая группа архитекторов и художников, в основном – художников, строили-то не абы что, а монументальное здание для детей. Всё это хорошо понимали архитектор Ким До Сен и монументалисты – Т. Досмагамбетов, Х. Рахимов, А. Тищенко, В. Шептанов, Ш. Валиханов. Дворец пионеров должен был отвечать своему названию как внешне, так и внутренне. Чтобы даже через несколько поколений, будущие пионеры, которым выпадет счастливый жребий жить в XXI веке, приходили и радовались.

Строили на века!

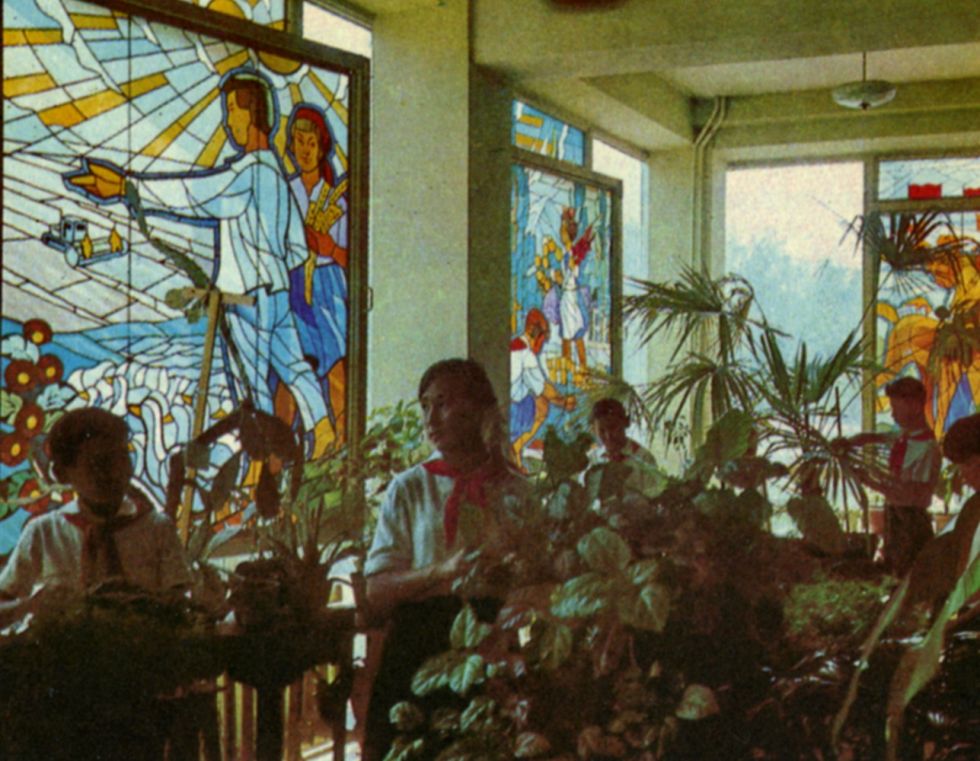

На гребне волны

И вот, в 1962 году, на пересечении улиц Калинина и Сейфулина, рядом с сосновым Детским парком и бревенчатым зданием дореволюционного Детского приюта, появился… Дворец и появился! Четырёхэтажный, с башенкой обсерватории на крыше, с просторными окнами, витражами и стеклянным павильоном летнего сада, откуда, даже в самые снежные алма-атинские зимы ломилась свежая зелень и доносилось пение.

Тот Дворец пионеров стал вехой в жизни множества молодых алмаатинцев. Потому что появился весьма своевременно, в то особое время, когда советское общество переживало своеобразный духовный ренессанс, подкреплённый успехами в науке, культуре и освоении всего, до чего могла дотянуться тогдашняя технология.

Население СССР, а особенно юное, никогда больше не было столь восприимчивым ко всему, что только приближало его к вожделенному светлому будущему, о скором явлении которого было громогласно объявлено с самой высокой трибуны во всеуслышание. И нигде, наверное, в нашем городе, тот порыв, который объединил энтузиастов всех возрастов, не достигал такого апогея, как в тех стенах.

Нигде и никогда не существовало такой атмосферы радости творчества (и творческой радости), какая царила в 70-е годы в стенах детского центра на Калинина-Сейфулина.

Когда спустя два десятилетия, в 1983 году в Алма-Ате построили новый Дворец Пионеров, куда более навороченный и претенциозный, той эйфории «по поводу» уже не было. К началу 80-х, о коммунизме много не вспоминали, хотя по инерции и продолжали его строить. Но энтузиазм иссяк, в обществе накопилась усталость, так что работа в новом Дворце (ставшем республиканским) была с самого начала более формальной и выхолощенной и вряд ли её вспоминают с тем пиететом, что жизнь во Дворце старом (отошедшем «к городу»).

На всю оставшуюся жизнь

Как было обычно в ту эпоху, весть про появление в городе нового необычного здания моментально разнеслась по Алма-Ате и окрестностям. Началось традиционное паломничество горожан, стекавшихся сюда со всех сторон в приподнятом настроении и сопровождении детей. Среди стекающихся я вспоминаю и себя, ещё дошкольника, не пионера и даже не октябрёнка. Моя активная бабушка привела меня, чтобы просто своими глазами посмотреть – что и как.

В те годы детские заведения ещё не перешли под усиленную охрану вневедомственной охраны, всех пускали повсюду и всяк желающий мог запросто зайти во Дворец пионеров, пройтись по всем его этажам, заглянуть в каждый зал и каждую комнату, поговорить с руководителем каждого кружка и приискать себе дело по душе.

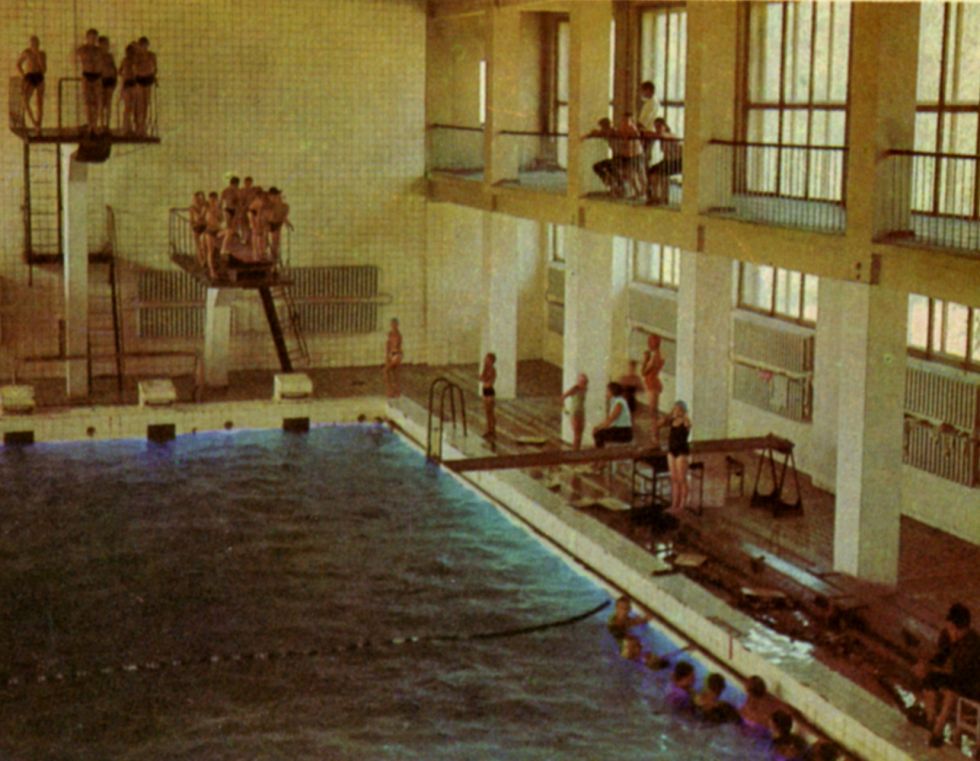

Так как моя душа упорно жаждала того, чего не было предусмотрено моим возрастом, то выбирать не приходилось. Но в бассейн я какое-то время ходил. Это был необыкновенный бассейн под крышей, заниматься в котором можно было круглый год. Может быть – первый подобный в городе.

В год открытия, во Дворце пионеров уже действовало 36 кружков: технических, музыкальных, юннатских, творческих. В которых постоянно занималось 2400 школьников. А к 1982 году (ко времени появления «сменщика») кружков здесь функционировало уже 230, и занималось в них более 4000 детей и отроков.

И не просто «занимались» - горели и выкладывались, стараясь, научиться тому, что умеют и знают старшие, самим побыстрее повзрослеть. Недаром возникла Малая академия наук с 7-ю отделениями, университет литературы, ансамбль песни и пляски, уровень которого позволял его участником гастролировать не только в Москве, но и в Париже.

Эпилог-эпитафия

А потом… Ну про то, что потом, вспоминать больно, а писать скучно. Неожиданно наступила новая эпоха совсем других отношений. Лакомый кусок земли, занятый Дворцом пионеров, приглянулся какому-то «хорошему человеку». Ну а дальше – дело техники. В результате город бездарно лишился одного из тех памятников архитектуры, которые составляли не только его лицо, но и душу, в предшествующее время. Не последнего...

...Многие воспитанники разрушенного заведения стали впоследствии видными учёными, артистами, госдеятелями и управленцами. Ещё более многие, сохранили на всю жизнь чистую память о счастливой поре, связанной с его стенами. От того, наверное, так много горожан до сих пор воспринимают эту городскую утрату, как свою личную…