Занимательная история Казахстана от Андрея Михайлова

Алма-Ата, самая восточная столица всех союзных республик СССР, была наиболее отдалена от фронтов Великой Отечественной. Однако война очень хорошо ощущалась на улицах нашего города. Почему? Давайте разберёмся.

Город воинской славы

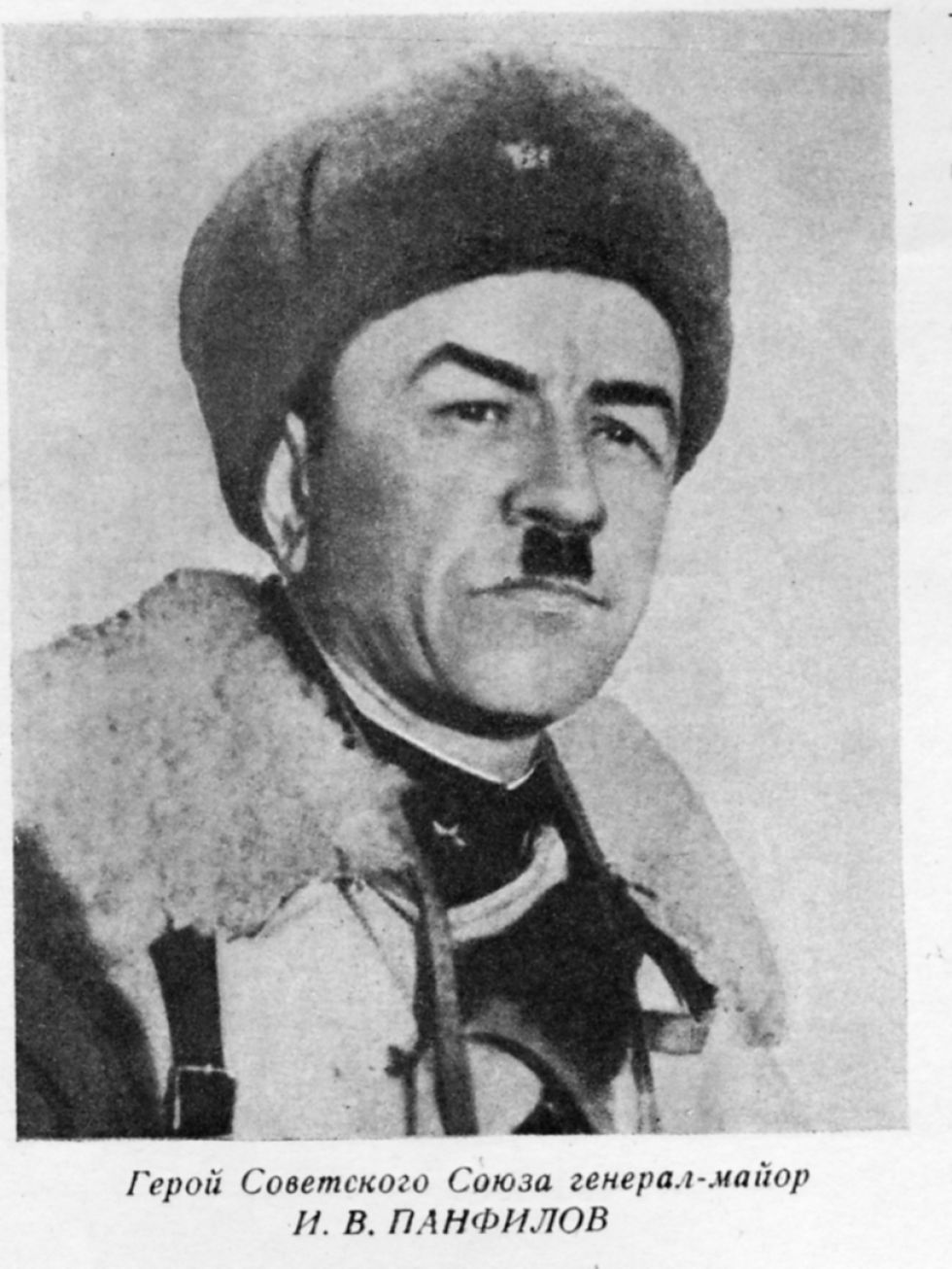

Ну, во-первых, всем известно, что алмаатинцы массово участвовали в боевых действиях Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Недаром самое почётное место в мегаполисе до сих пор занимает Мемориальный парк Героев-Панфиловцев. Тех "28-ми" из "алма-атинской дивизии" генерала ПАНФИЛОВА, остановивших немецкие танки почти на окраинах Москвы. Ценою жизни. Сами герои, правда, почти целиком представляли не горожан, а колхозников Семиречья, но формировалась дивизия в Алма-Ате и ближайших окрестностях.

А на самом святом месте советской эпохи вместо памятника Ленину воздвигли монумент самым, быть может, бесспорным и конкретным героиням нашей истории – Маншук МАМЕТОВОЙ и Алие МОЛДАГУЛОВОЙ. Двум девушкам - Героям Советского Союза, которые осознанно ушли воевать и не вернулись назад, в бою встретив смерть, ставшую прологом их бессмертия.

Там, далеко от родного дома, они пожертвовали собой, защищая этот родной дом. Из 11 657 награждённых высочайшей воинской наградой страны во время той страшной войны было всего 90 женщин. И из них две казашки - Алия и Маншук, ставшие единственными носительницами высочайшего знака воинской доблести среди титульных наций республик азиатской части СССР.

Подвиг Панфиловцев под Москвой стал столь яркой вспышкой в героической истории Великой Отечественной войны, что в его тени незаслуженно затерялись многие не менее достойные страницы боевой судьбы наших земляков. Мало кто, к примеру, помнит, что одновременно с 316-й (позже переименованной в 8-ю гвардейскую Панфиловскую) в Алма-Ате формировалась ещё 29-я, 38-я и 391-я стрелковые дивизии. Которые также не оставались в стороне от пекла.

На фронт из Никольского собора

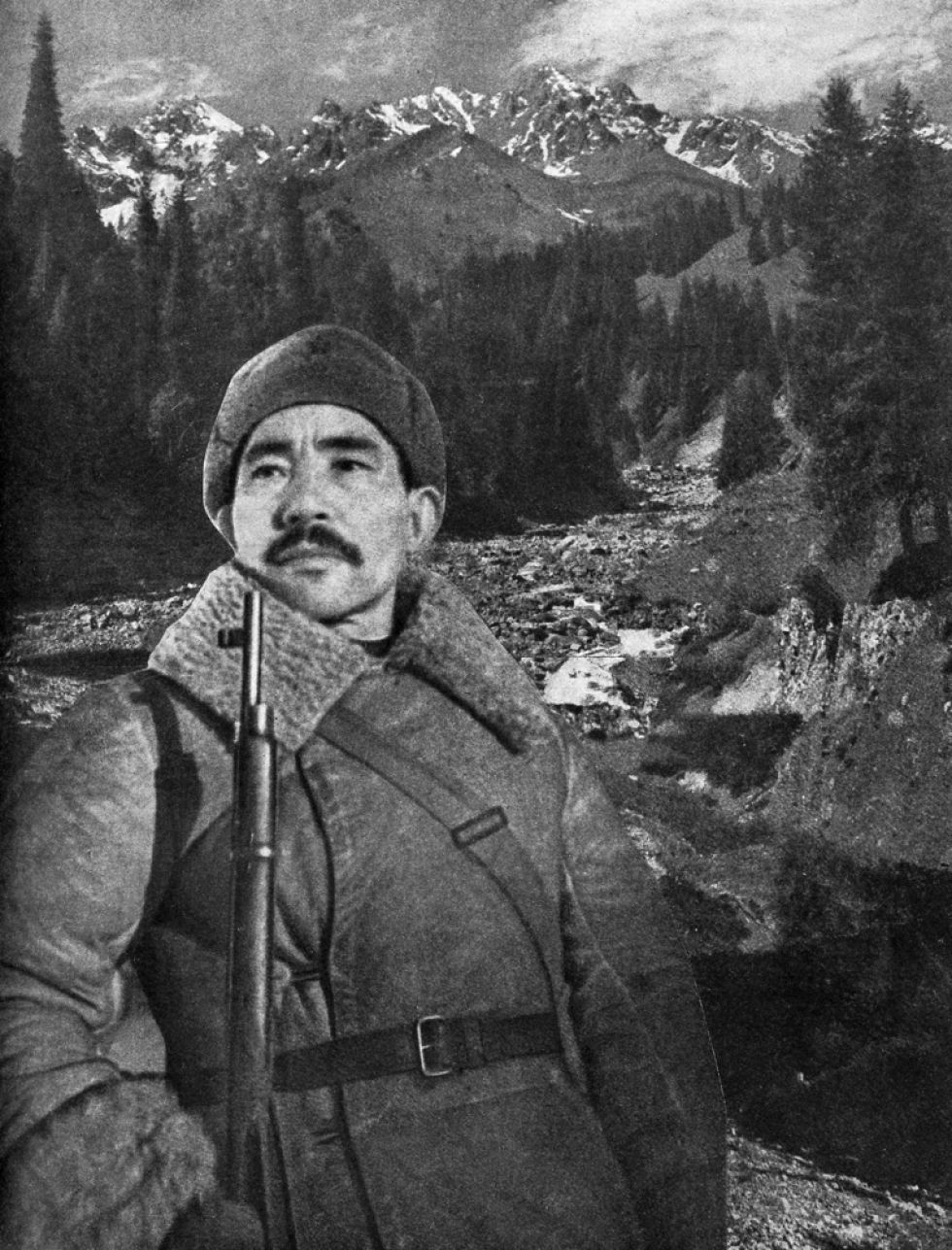

Взять, к примеру 391-ю стрелковую дивизию, которая стала впоследствии Режицкой Краснознамённой. В её состав также вошли представители многих национальностей юго-востока нашей республики и жителей казахстанской столицы: казахи, русские, украинцы, уйгуры, татары, узбеки, кыргызы, белорусы. Первые группы мобилизованных и добровольцев прибыли на пункты формирования 4 сентября 1941 года. Дата эта и стала днём рождения дивизии.

Переполненная беженцами Алма-Ата тех лет не располагала достаточным количеством необходимых помещений. Потому, дивизия собиралась в разных местах города: сельскохозяйственном институте, железнодорожном техникуме, школе № 25 и даже – Никольском соборе. А некоторые части по традиции формировались в Талгаре.

В октябре 1941-го, наспех вооружённая и обученная дивизия погрузилась в вагоны и отправилась на Запад. Но с ходу в бой не попала – осталась в резерве Ставки. Боевое крещение 391-я стрелковая приняла только 13 февраля 1942 года под Холмом. А уж потом, без остановки, по России, Латвии, Польше – шла до самой Чехии, где и закончила войну 10 мая в 22 часа 30 минут.

Так что, хотя линия фронта и пульсировала за тысячи километров от столицы советского Казахстана, ритм той пульсации ощущался алмаатинцами отчётливо и ясно. Будто бои шли где-то на близких подступах к городу. Который защищали свои, родные. Недаром такими неподъёмными стали сумки почтальонов, превратившихся вдруг из обычных письмоносцев в сакральных вестников, чей ежедневный приход ожидался семьями воевавших с надеждой трепетом.

Город-приют

Уходили, наспех попрощавшись, на вокзал и грузились в эшелоны мужчины. А на смену им из встречных поездов выгружались измождённые и испуганные старики и женщины с детьми. Беженцы.

И если первые дни войны почувствовались лишь острым предчувствием надвигающейся беды, то уже первые недели начали приносить заметные изменения в повседневную жизнь горожан. В Алма-Ату, всё ещё тихий город со своим размеренным и привычным ритмом, где прохожие на улицах привыкли обращать внимание на каждого приезжего, вдруг хлынула целая лавина из "новых лиц" (об этом я как-то рассказывал словами отца).

Первые эшелоны с беженцами грузно вкатили на перрон станции "Алма-Ата 1" в середине июля 1941-го. Среди новоприбывших мелькали разные люди. Случались и такие, кто мечтал отсидеться в тылу - подальше от фронта. Но значительную часть составляли женщины и дети (детей в этой массе была треть!), в одночасье оставшиеся бездомными, а многие овдовевшими и осиротелыми.

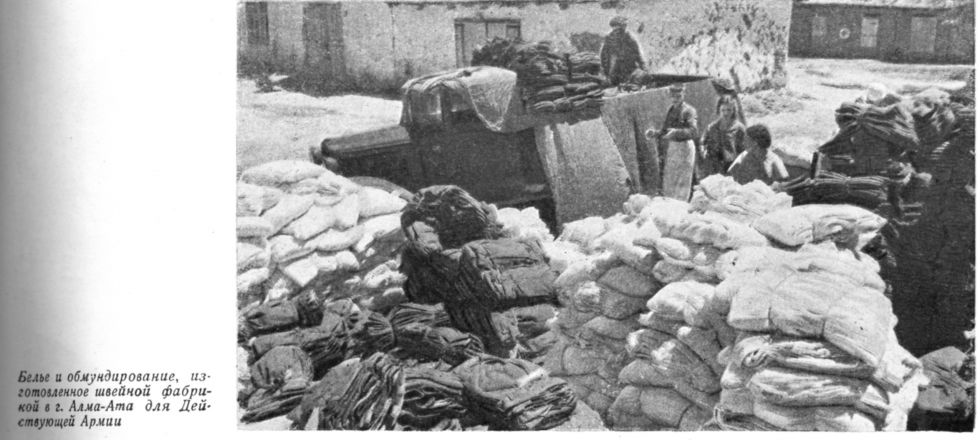

А среди молодых и здоровых большинство рвалось обратно, на фронт. Но эвакуированные вместе с оборудованием заводов и фабрик специалисты вынуждены были налаживать на новом месте сложное производство на невиданном здесь ранее оборудовании. Ведь всё то, что с таким напряжением было доставлено в тыл, не имело право простаивать в ожидании развязки – всё это должно было незамедлительно заработать. Во имя Победы, которая казалась такой далёкой, но без которой жизнь вообще-то переставала нести смысл. 10 тысяч инженеров и рабочих небывалой квалификации пополнили в первый год войны ряды горожан.

Так что до конца 1941 года в городе было не только размещено, но и заработало 34 предприятия, перевезённых из захваченных фашистами промышленных районов на западе СССР. Среди эвакуированных предприятий были такие немаленькие, как Луганский паровозостроительный, Карачаровский механический и Харьковский вагоноремонтный заводы.

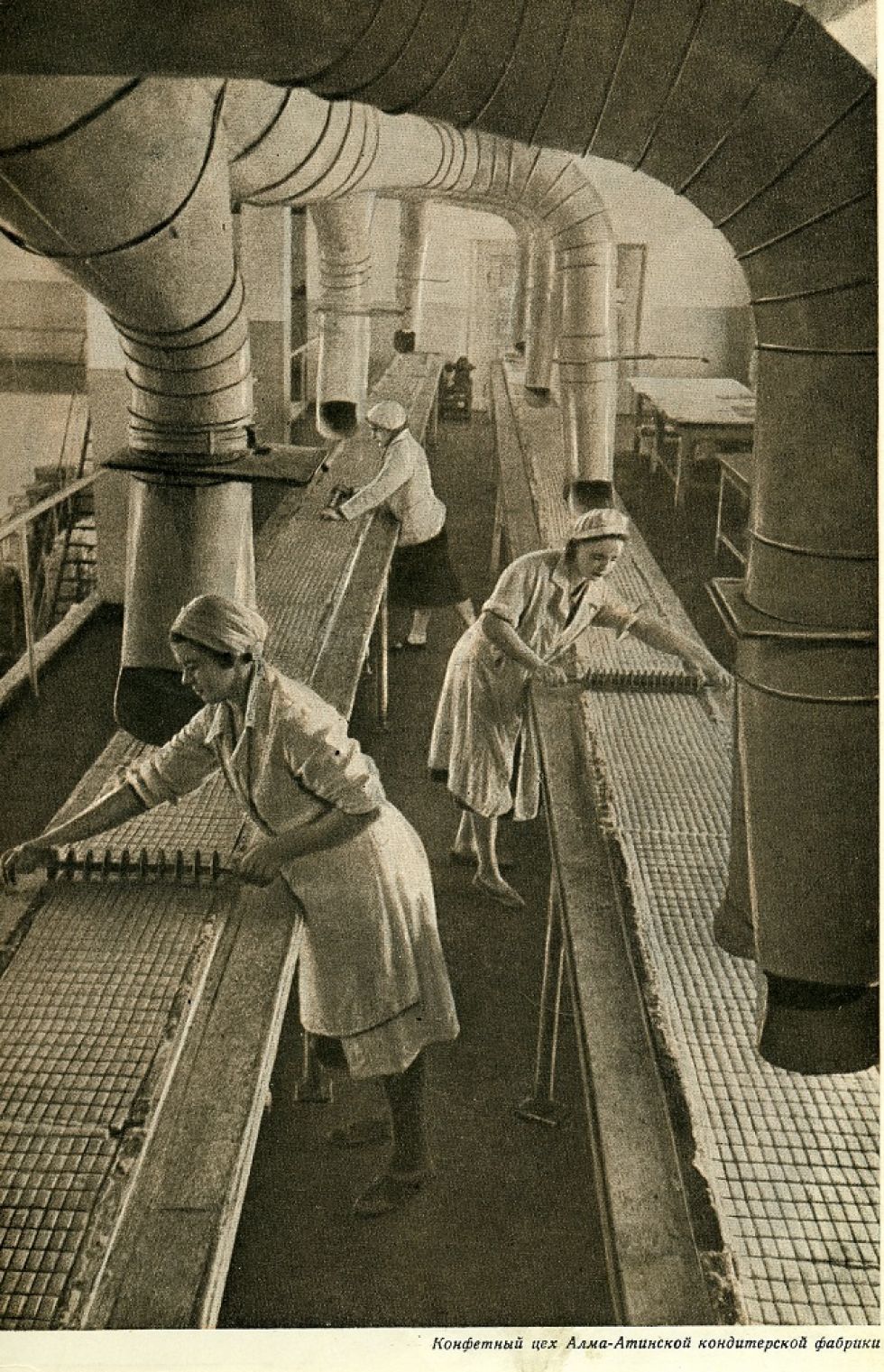

Алма-Ата в те годы обзавелась предприятиями, которые казались старше самого города. К примеру, кондитерской фабрикой (ныне "Рахат"), которая заработала в 1942 году на базе знаменитой фабрики им. Бабаева, эвакуированной в самом начале войны из Москвы. А фабрика Бабаева - это знаменитое ещё в старорежимной России предприятие АБРИКОСОВЫХ, основанное аж в 1808 году!

Оборудование фабрики, эвакуированное из Москвы, начало прибывать в Алма-Ату уже 26 ноября 1941 года. А уже 10 января 1942-го заработал кондитерский цех производительностью 20 000 тонн конфет в год. 23 квалифицированные специалиста-бабаевца, прибывшие в Алма-Ату вместе с оборудованием, были возглавлены главным инженером фабрики Г. М. БЕНЯ и составили костяк коллектива, составленное из жительниц Алма-Аты.

Но Победа ковалась не только на новых предприятиях казахстанской столицы. Вот выдержка из "Известий" от 6 мая 1942 года:

"Не покладая рук трудятся алма-атинцы для разгрома врага. Маленькие полукустарные мастерские, в мирное время изготовлявшие крючки и булавки, с успехом освоили выпуск красноармейских котелков, стремян, мин, снарядов. Они дают такое количество и качество новой продукции, как будто всю жизнь ничем иным и не занимались".

Как вспоминали очевидцы, всего за несколько месяцев сонная столица Казахстана изменилось до неузнаваемости. Превратившись в нервный и людный город. Возрождённые в далёком тылу заводы буквально с колёс включались в работу. Для Победы!

Жить для Победы

Но, просто произнести банальную фразу о том, что "алмаатинцы работали на Победу" - значит, почти ничего не сказать. Алмаатинцы не работали на Победу – они жили Победой! Отдавая ей всё до последнего. Вот один характерный случай из той жизни.

Зимой 1943 года в Алма-Ату на побывку прибыл с фронта новоиспечённый Герой Советского Союза – Сергей ЛУГАНСКИЙ. Отдохнуть, набраться сил и провести время с давно не виденными родными. Но вот с родными-то как раз и не повезло. Буквально с первых часов пребывания на родине Луганского взяла в оборот общественность города. Так что краткосрочный отпуск проходил в основном не дома и у родственников, а на встречах с трудящимися и на всяких заседаниях.

И вот, после одной из таких встреч (которая происходила в зале филармонии) вослед выступлению героя из расчувствовавшегося зала поднялся старенький профессор А. П. ШТЕСС (после войны ставший главным психиатром республики) и предложил… Подарить знаменитому земляку новый самолёт! И тут же подкрепил своё предложение первым взносом в 500 рублей.

Ну, а дальше – пошло-поехало! За два дня алмаатинцы насобирали 180 тысяч рублей, значительная часть которых поступила от совсем махоньких горожан, вносивших свои сокровенные полтинники и заветные гривенники, копимые для своих маленьких детских праздников. Так что отпуск промелькнул незаметно, а из Алма-Аты Луганский выехал не один, а с несколькими комсомольцами. На завод, выбирать себе самолёт – именной подарок земляков.

А всего же в годы войны алмаатинцы внесли в оборонный фонд страны 8,5 миллиона рублей. Из личных сбережений! Что позволило снарядить десяток танковых колонн и авиаэскадрилий, названия которых говорили сами за себя. "Алма-атинец", "Алма-Ата фронту", "Турксибовец" и т. д.

Наша кровь в жилах фронтовиков

…Кроме разноплемённого потока беженцев, в первый год войны столица советского Казахстана стала стремительно наполняться и ранеными бойцами, многие из которых получили увечья ещё в самых первых боях. К подножию Заилийского Алатау были эвакуированы 8 госпиталей на 4200 коек. Им были отданы все мало-мальски подходящие помещения, в том числе курорты и дома отдыха в предгорной зоне. Например – "Алма-Арасан" в ущелье речки Проходной. Известно, что после реабилитации местными минеральными водами на фронт возвращалось 78% прошедших курс лечения бойцов.

Многие из тех, кто второй раз встал на ноги в Алма-Ате, увезли с собой не только приятные воспоминания о южном городе, где не свистели пули и не рвались снаряды. Но и кровь алмаатинцев, которую горожане безвозмездно жертвовали раненым бойцам.

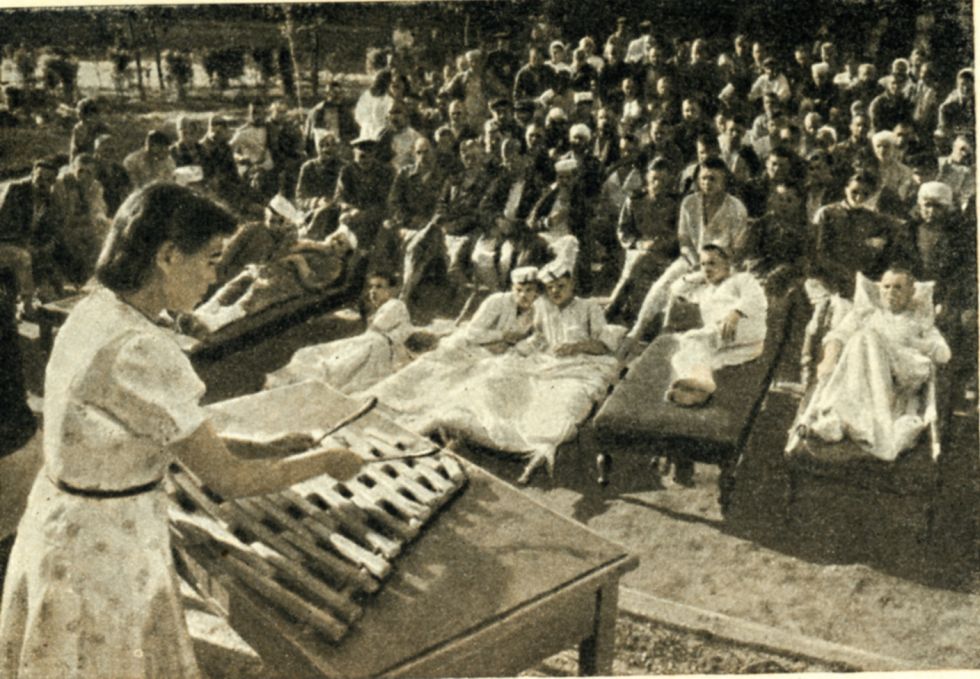

Но лечили в Алма-Ате не только физические ранения. Известно, что фатальные неудачи начального периода войны для многих раненых усугублялись ещё и психологическим шоком. Потому-то нередкими гостями в госпиталях были местные и эвакуированные артисты, поэты, писатели. И школьники с неизменными корзинами благоухающего алма-атинского апорта. Эта бескорыстная забота, вкупе с необыкновенной аурой, характерной для северных предгорий Тянь-Шаня, тоже приближали Победу.

...Военные лазареты стали закрываться не сразу после 1945 года – раны не затягиваются с окончанием войн (хотя выздоровление, по наблюдениям медиков, сильно зависит от успехов воюющей армии на фронте). Говорят, что в Госпитале для инвалидов ВОВ, основанном в 1943 году, ещё в 1970-е годы лежали бойцы, у которых война отняла всё, кроме жизни: память, родных и возможность двигаться…

Источник вдохновения

Концентрация эвакуированных театральных деятелей, режиссёров, актёров, художников, драматургов (мирового уровня!) создали в Алма-Ате военного времени удивительную и до конца ещё не оценённую творческую ауру. И атмосферу созидания, в которой очень трудно жилось, но просто решались самые, казалось бы, невероятные и неразрешимые задачи, воплощались в жизнь самые нереальные и смелые планы. Людям в ту пору важно было чувствовать, что страна не только сражается на фронтах, но и живёт в тылах. Полноценной и полнокровной человеческой жизнью. И они, по крайней мере здесь, в Алма-Ате, ощущали всё это сполна!

Разве не чудо, что в городе, который и электричество-то получил всего десятилетие назад, великий Сергей ЭЙЗЕНШТЕЙН снимал свой самый масштабный фильм "Иван Грозный", а бессмертная Галина УЛАНОВА, мало того что танцевала в балетах на сцене местного Оперного театра (открывшегося в 1941-м!), так ещё и преподавала азы танца в здешнем хореографическом училище?

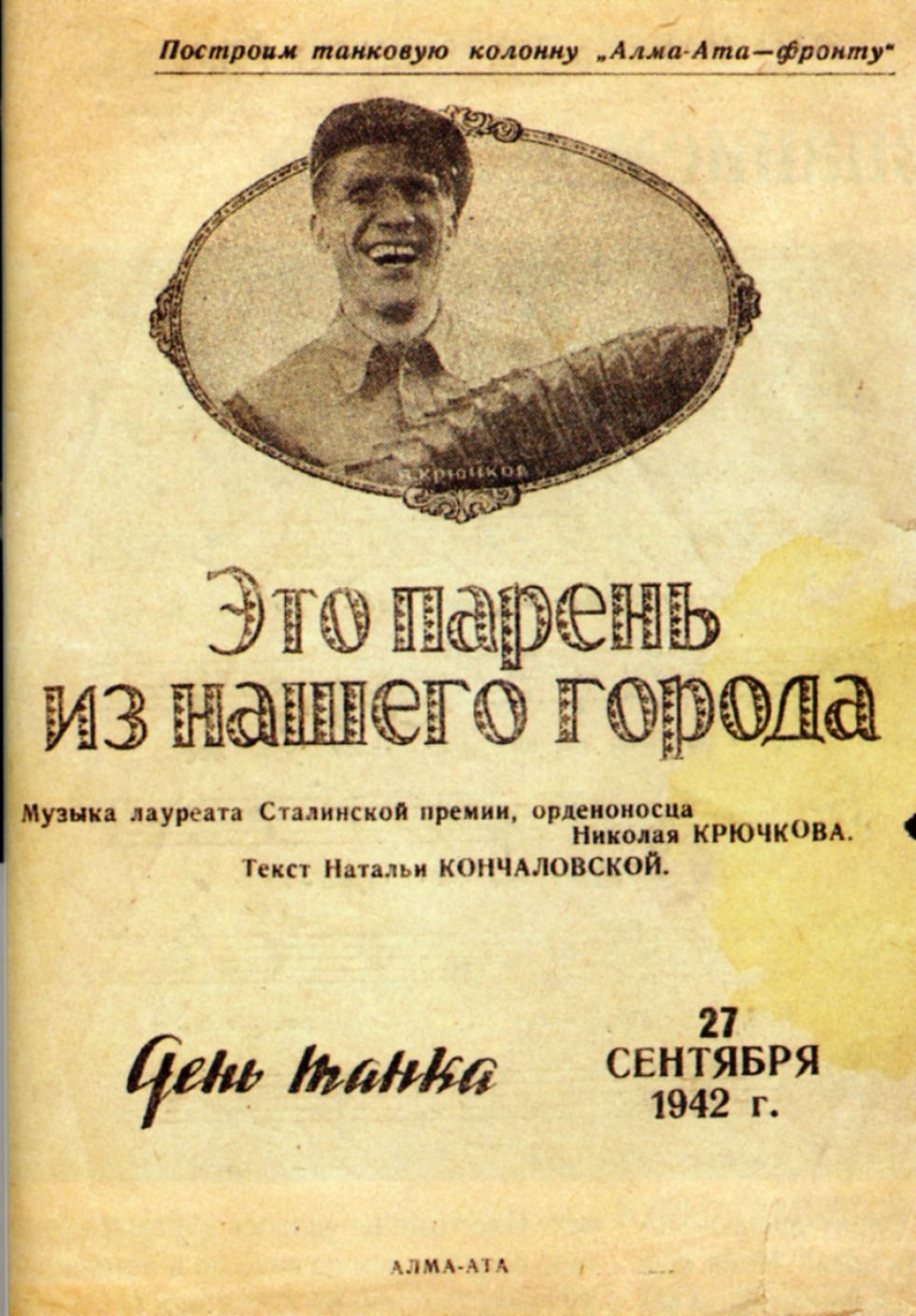

С появлением Центральной объединённой киностудии (ЦОКС) Алма-Ата в одночасье превратилась не только в крупнейший центр мировой кинематографии. Но ещё и пропаганды. Агитационные "Боевые киносборники", выпускаемые ЦОКСом, были просто перенасыщены звёздными именами. Впрочем, звёзды тогда спустились с небес и запросто бродили по алма-атинским улицам. Так что в небольшом городе каждый день можно было столкнуться нос к носу с каким-нибудь кумиром тогдашних кинозрителей: МАРЕЦКОЙ, ЛАДЫНИНОЙ, ОРЛОВОЙ, СМИРНОВОЙ, БАБОЧКИНЫМ, ЖАРОВЫМ, КРЮЧКОВЫМ или ЧЕРКАСОВЫМ.

Но в Алма-Ате снимали не только важные агитки. Несмотря на военное положение, тут наладили настоящее кинопроизводство. Самым заметным фильмом из всех созданных Центральной объединённой киностудией (ЦОКС, созданной уже 15 ноября 1941 года на базе "Мосфильма" и "Ленфильма") был, конечно, "Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна. Но на ЦОКСе снимали и другие картины (так что Алма-Ата мелькает и во многих тогдашних кинолентах). Кто-то подсчитал, что в нашем городе было отснято 80% всех отечественных кинофильмов военной эпохи. "Секретарь райкома", "Котовский", "Жди меня", "Антоша Рыбкин", "Парень из нашего города" - эти ленты были хорошо знакомы посетителям советских кинотеатров и любителям кино ещё лет сорок назад.

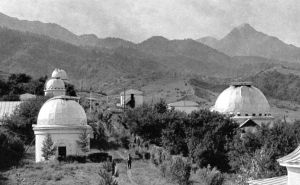

…Рассказывать про военную Алма-Ату можно бесконечно. Каждый год жизни города в ту грозную пору вполне можно считать за полноценное десятилетие. Лимит размера статьи не позволяет мне даже кратко рассказать тут про всё. Про работавших тогда у подножия Заилийского Алатау всемирно известных писателях и учёных. Про семьи казахов, усыновлявших и удочерявших привезённых сирот из России, Украины, Белоруссии. Про новые вузы, открывшиеся в Алма-Ате на базе эвакуантов. Про рождение совершенно неведомых тут ранее направлений науки и научных школ.

Фото: из источников середины XX века.

Андрей Михайлов - писатель, автор серии книг "Как мы жили в СССР".

ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!