Репортажи из прошлого

Общественность крупнейшего мегаполиса вновь взбудоражено стенает по поводу утраты очередного культового памятника юности. До полной невменяемости отреставрирован и перепрофилирован один из последних советских кинотеатров, «Целинный». Из тех самых, которыми так гордилась Алма-Ата и алмаатинцы еще полвека назад, и без которых не мыслимо представить себе прошлую жизнь не только столицы союзной республики, но и любого советского села.

Киностроительство

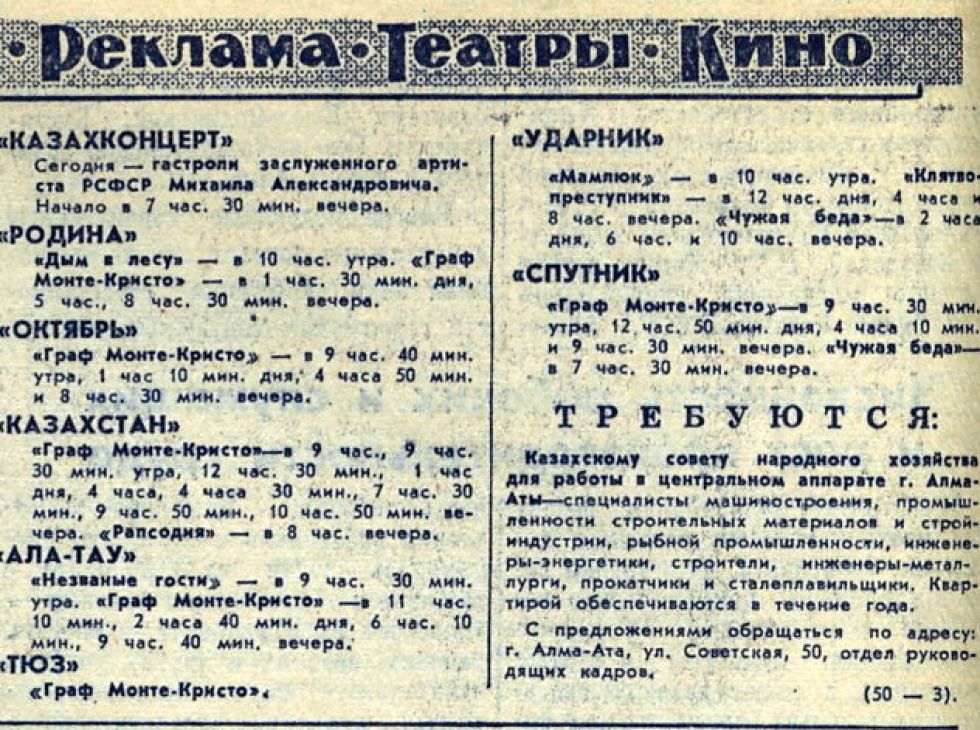

Бум строительства кинотеатров в нашем городе пришелся на 1960-е – 70-е годы прошлого века. В те времена, наряду с такими старыми кинозалами, как «Ударник» (поселившийся в бывшем православном храме), «Родина» (в парке Горького), «ТЮЗ» (позиционировался, как «кинотеатр повторного фильма») и двухзальный «Казахстан» (который считался «детским») – в Алма-Ате стали возникать заведения принципиально иного уровня.

В 1960 появился культовый кинотеатр «Алатау», на 780 мест. В 1964-м столица Казахстана обзавелась первым в республике широкоформатным экраном в новопостроенном «Целинном», том самом (с залом на полторы тысячи). В 1966-м уже и микрорайоны получили свой современный кинотеатр - «Сарыарка» (на 820 мест).

С 1968-го года мы обоснованно гордились двухзальным «Арманом» (1000 мест), в котором, между прочим, уже тогда демонстрировали стереофильмы советского производства. А в 1973-м – при юбилейной реконструкции проспекта Ленина (в связи со 100-летием вождя) первых зрителей приняла двухзальная же «Искра» (500 мест).

560-местный «Байконур» был построен одним из последних, вместе с новым микрорайоном «Орбита», и изначально позиционировался как кинозал для «работы с юным зрителем». За первый год работы его посетило 700 тысяч человек.

Культ и страсть

Всего к 1980-м годам в городе функционировал 21 кинотеатр на 11700 кресло-мест. И еще 502 киноустановки крутили кино в домах культуры и ведомственных клубах. И крутили отнюдь не пустым залам.

Алма-атинские кинотеатры каждый год посещали по 10-13 миллионов зрителей. А это, при миллионном населении города, означало, что каждый из жителей (независимо от!) за год побывал в кино 10–13 раз.

Два миллиона зрителей в год принимал «Целинный», 1,7 миллиона – «Арман», 1,1 миллион – «Сарыарка», полмиллиона – «Искра».

Что смотрели алмаатинцы? Все, что показывали в Советском Союзе! У каждого были свои кинопривязанности и каждый находил свои киноудовлетворения.

Меня (на рубеже 60-х – 70-х еще простого советского школьника с несколько завышенными требованиями) сразу потряс «Андрей Рублев» (а чуть позже и «Солярис») Тарковского. Ленты, совершенно не похожие на все виденное ранее. Тогда же я открыл для себя и Шукшина – щемящее чувство от «Калины красной» стало настоящим катарсисом! А еще запомнился «Свой среди чужих…» – первый фильм молодого Никиты Михалкова. И, разумеется, не прошло стороной «Белое солнце пустыни», которое стало заметным кинособытием не только для страны в целом, но и для всех ее маломальских уголков.

Но самым памятным для советских кинозрителей (думаю, со мной согласятся многие) стало появление двух шедевров Гайдая – «Кавказской пленницы» и «Бриллиантовой руки».

«Кавказскую пленницу» мы отправились смотреть в старенький киносарайчик на улице Калинина (он был где-то за мостом через Малую Алматинку). Никогда в жизни я более не слышал столь гомерического хохота такой разрушительной интенсивности, как в тот раз, на «Кавказской пленнице»! Дощатые стены содрогались так, что из щелей сыпались опилки, а сюжет то и дело исчезал во взрывах беспримерных зрительских эмоций. Вот это была настоящая всенародная комедия!

Золотой век

1960 - 70-е годы вообще-то можно считать истинно «золотыми» для советского кино.

Когда сегодня стенают о каком-то «гнете цензуры», о «загнобленных талантах», о гениальных лентах, обреченных «пылиться на полках» … Честно говоря, в самом начале массовой героизации кухонного диссидентства, я все ждал, когда же появится хоть один такой пропыленный шедевр, который можно было бы поставить рядышком с тем, что было уже знакомо и любимо. Так и не дождался…

Может быть это кого-то и удивит из постсоветских, но популярными в СССР неизменно оставались не только индийские, но и итальянские, и французские ленты. Европейское кино тогда еще не растворилось в навязчивой мании скучного постмодерна и нудной идеологической жвачности, и его было за что любить! Так что, всегдашним праздником «лишнего билетика», оставались французские комедии с Луи де Фюнесом («Фантомас», «Человек-оркестр», «Оскар» и т. д.) или Пьером Ришаром («Укол зонтиком», «Высокий блондин»). И качественные боевики с серьезным Аленом Делоном и уморительным Бельмондо.

Видали мы и американские ленты. Тогда, из-за «железного занавеса» (несмотря на цензуру, а может быть и благодаря ей) поступали действительно классные кинопроизведения, многие из которых ныне отнесли бы к «артхаусу». «День, когда всплыла рыба» (про то, как натовцы потеряли атомную бомбу), «Благослови зверей и детей» (Крамера, про американских «пионеров»), «Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?» (Поллака, с Джейн Фондой). Одни названия, раз они запомнились, чего стоили!

Правда любимым американским фильмом для советских школьников того времени стал «настоящий» вестерн «Золото Маккены» – с Грегори Пеком, Омаром Шерифом и песней про то, как «Золото манит нас!» в исполнении Ободзинского. «Золото» поколебало даже авторитет смотрено-пересмотренных картин «про индейцев» (с Гойко Митичем), которые снимали социалистические немцы совместно с едиными югославами на студии «ДЭФА». Из «Золота…» мы впервые узнали, что индейцы-апачи – это не обязательно хорошо.

Легионы киноманов

Не покривлю истиной, если скажу, что самым массовым и любимым видом отдыха в СССР было именно посещения кинотеатров. Ну, или других таких мест, в которых крутили фильмы. Кино в стране обожали все, без исключения!

В те годы вообще-то не возбранялось посещать кинотеатр и по два раза на день. Если, конечно, на то было время. Особенно в этом отношении везло детям. Вечером в кино мы ходили с кем-нибудь из взрослых. А зачастую это были полноценные семейные походы (включая бабушек и дедушек). Цены на билеты не отягощали бюджеты – стоили 20–30 копеек.

А днем были еще и «детский сеансы» которые всецело принадлежали юным зрителям. Билеты на них стоили 10 копеек. А такая мелочь «на карманные расходы» водилась у любого школяра, чьи родители работали и и не отмечались антиобщественными проявлениями. А потому дети сами решали, когда им сходить в кино на свой законный «детский сеанс», зачастую даже не ставя в известность родителей.

Обычно одну ленту крутили во всех кинотеатрах два-три дня. Так что, если фильм оказывался особенно проникновенным, то его просмотр можно было продублировать назавтра еще раз.

Если глянуть на все в цифровом выражении, то статистика покажет, что в 1960 году казахстанцы сходили в кино 166 миллионов раз. То есть, на каждого (включая грудных младенцев, кухонных диссидентов, беспросветных алкоголиков и глухих пенсионеров) жителя республики пришлось в год по 17 посещений кинозалов. Причем, что интересно, число кинозрителей в сельской местности неизменно оставалось примерно таким же, как и в городах.

Но, если в селах кинотеатрами легко становился и клуб, и столовая, и кинопередвижка с ночным небом на полевом стане, то во всех городах и райцентрах уже существовали заведения со специализированными кинозалами.

А задирала планку, разумеется, столица Алма-Ата.

Прошлое, закатанное в будущее

…Теперь все это в таком надежном прошлом, что, уйдет еще одно поколение, и уже некому будет разубедждать пользователей, что все это было, и что все это было близко и дорого всем казахстанцам. В РК сегодня немало таких, кто и вообще-то ни разу не бывал в кинотеатрах. То кино, которое показывают в кинозалах городских ТРЦ, уже немыслимо для сельской местности.

Не исключаю, что в нынешнем уничтожении советских кинотеатров в Алматы нет какой-то злонамеренной системы, вообще – нет ничего личного, вообще – нет ничего, кроме чистого делячества. Но настораживает то, с каким глупым равнодушием власти мегаполиса взирают на постепенную утрату городом всех его былых традиций и обыкновений. Меняются акимы, но не меняется отношение.

При этом примеры многих других городов говорят про то, что альтернативы всегда существуют и что возможен и другой подход. В Санкт-Петербурге, на Невском, сумели сохранить практически все исторические кинотеатры. Переначинив их начинку в соответствии с требованием новых форматов, но сохранив архитектуру. Сумели же! Сумели. И не только в Питере. И у нас перед глазами имеется собственный пример – кинотеатр «Арман».

Но то, что во всех прочих уважающих себя городах ценится и охраняется в первую очередь – историческая преемственность и неповторимость своеобразия – в Алматы почему-то всегда вторично. А потому и город наш становится все более навязчиво похожим на любой типичный центр типового урбанизма.

Андрей Михайлов – автор серии книг «Как мы жили в СССР»

Фото из архива Андрея Михайлова