Путешествие в Байжансай

В Байжансай я собиралась давно, лет пять точно. А доехала только на прошлой неделе.

Была в Шымкенте в хорошей компании прекрасных путешественниц (сборная команда: Баглан из Астаны, Ирина из Алматы, Рубина – коренная шымкентка) и решила, что это хорошая возможность наконец-то побывать в заброшенном шахтерском городке. А мои спутницы поддержали эту идею.

Город-призрак. Так мои коллеги-журналисты поэтично называют этот поселок.

В сети вообще много про Байжансай – статьи, фотографии, ролики… Но хотелось увидеть все своими глазами. И мы собрались в путь.

Предыстория

Байжансай – это бывший поселок городского типа, в котором когда-то жили сотрудники свинцово-цинкового производства. Образован поселок был в 30-х годах прошлого века, когда начались планомерные геологоразведочные работы в этом районе – искали свинец для Чимкентского свинцового завода. В советское время здесь добывали и обогащали свинцово-цинковые руды, а сам поселок был на особом "московском" обеспечении, для сотрудников важного для всей страны объекта создали вполне комфортную жизнь.

Хорошие дороги, магазины с широким ассортиментом товаров, которые в соседние поселки и города не попадали, дом культуры для взрослых, садик и школа для детей. Но к 90-м годам прошлого века месторождения истощились, поселок стал жить на дотации, но и они прекратились, когда СССР развалился. Люди разъехались в поисках лучшей доли на другие месторождения, а некогда процветающее предприятие со всеми его промышленными постройками и инфраструктурой для сотрудников стало медленно и верно рушиться… Сейчас его называют "призрачным городом" и притягивает это место людей, любящих нестандартные путешествия. Таких, как мы.

Наши дни

От Шымкента до Байжансая 135 километров. Сначала дорога была совершенно прекрасна – широкая, просторная, асфальт без ям и колдобин, потом же она стала просто асфальтированной, а потом и вовсе перешла в грунтовку. 15 км по ущелью мы ехали полтора часа, осторожно взбираясь выше и выше… Дорога, кстати, хоть и грунтовая, но вполне приличная. Я бы даже сказала - ухоженная, и уж точно не заброшенная. Да и наличие оборудованных стоянок, недавно отремонтированных столбов и упитанных коров на живописных лужайках намекали, что места эти не столь пустынные, как о них говорят.

Трудность для нас составила разве что переправа по мостам через реку. Мостов много: мы насчитали 14, а потом оказалось, что больше – 18. А делали эти мосты еще в советское время и с тех пор, похоже, не ремонтировали. Впрочем, мостами их назвать можно с большой натяжкой – как правило, это большие плиты, переброшенные через горную реку. Вот мы с большой осторожностью по ним и перемещались…

Интернет исчез почти сразу на въезде в ущелье, связь тоже отсутствовала. Мы во все глаза разглядывали живописные окрестности в поисках зданий, хоть каких-нибудь, но нас окружала только красота природного характера – горы, зеленеющие деревья, пробивающиеся цветы…. И когда уже почти иссякли у нас силы верить и надеяться, что мы увидим поселок, мы его увидели.

Стела с надписью "Байжансай", выполненная в стилистике малых архитектурных форм советской эпохи, и сейчас выглядит внушительно, солидно. Особенно на фоне разрушенных зданий за ней.

А рядом – могила. Байжан АСАНБАЕВ. Родился в 1886-м, умер в 1972-м. Это его именем был назван поселок.

По легенде, которую я нашла в интернете, охотник по имени Байжан жил здесь в начале ХХ века. И как-то обнаружил в ущелье "белые камни". Оказалось, они прекрасно плавятся, вот он и делал из них дробь для своего ружья. И не знал, что этими камнями был свинец. В 1930-м году в эти места пришли геологи, охотник показал им камни и места их скопления. Вот так и началась история поселка, тесно связанная с историей добычи металла. Сюда стали прибывать специалисты, для них стали строить дома. А селение, здесь образовавшееся, стали называть Байжансаем.

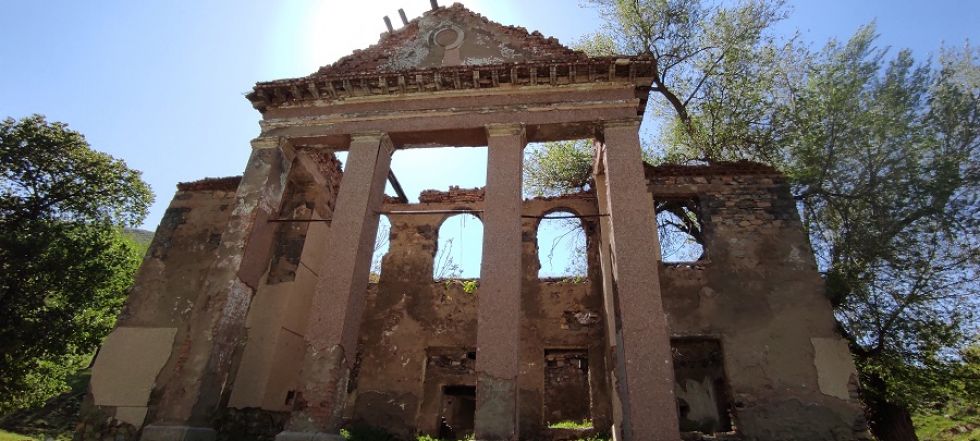

Сейчас эти дома годятся разве что для съемки фильмов-катастроф и хоррора. Пустые глазницы когда-то великолепных строений, разобранные стены, вырванные рамы и двери… Внутреннее убранство зданий сейчас составляют молодые деревца и кустарники…

Мы бродили по поселку, ужасаясь и восторгаясь одновременно. Ну, есть все-таки что-то притягивающие в таких почти античных руинах. Удивительно, как быстро все рушится - всего 30 лет прошло со времени закрытия шахт, а у поселка вид такой, будто прошли тысячелетия… Тишина, безлюдье, заброшенность, забытость… Остатки былой цивилизации.

И только ветер свистел. Ветра в наше шымкентско-байжансайское путешествие было много, и он был непривычно сильным и прохладным.

Если честно, очень хотелось пить и есть – мы ж с утра в путешествии, а с собой взяли только воду и сухофрукты. Вода – это хорошо, но хотелось горячего чая и горячей еды. А где тут взять такое, в руинах…

Мы уже даже начали с тоской вспоминать путешествия по разным там Италиям, Испаниям и Турциям, где за каждыми руинами путников ожидали уютные кафешечки с радушными хозяевами и обширным меню… Но нет, путешествие в Байжансай явно было не гастрономическим. Приходилось терпеть. Нам же еще хотелось и на шахты посмотреть. А где они, эти шахты?.. Непонятно, в какую сторону ехать. Да, в горы, как описывали маршрут уже бывалые в этих местах путники, но в какие горы, они же тут везде….

И вот когда мы вдоволь нагулялись по развалинам, нафотографировались, напечалились и навосхищались, мы увидели людей! И не одного-двух путешественников, забредших сюда, как и мы, в поисках приключений, а большую компанию местных жителей.

Они стояли дружною толпою во дворе явно жилого дома и смотрели на нас через речку. А мы смотрели на них с другого берега. А потом подумали: "О, вот у кого мы узнаем дорогу до шахт!". И отправились к дому через старый деревянный мост. Доски скрипели и пошатывались, вызывая у меня, городской барышни, чувство неуверенности – "А выдержит ли мост?".

"Выдержит, он даже лошадей выдерживает!" - будто подслушав мои тревожные мысли, ответил на казахском мужчина, который выдвинулся нам на встречу с противоположного берега.

Оказалось, это хозяин дома – Есентай. Он очень, очень доброжелательно и весьма упорно стал приглашать нас на чай. Мы благодарили, но тоже упорно отказывались, хотя хотелось чаю и любопытно было посмотреть, как живут байжансайцы, поговорить с ними, но неудобно ж, неудобно!..

Потому сказали, что ищем шахты и попросили показать дорогу. И тогда Есентай пообещал, что отвезет нас туда, но только после чая! Вот такой ультиматум, нам очень приятный.

И мы пошли в дом.

Житье-бытье

А в доме были накрыты столы. Оказалось, нам очень, очень повезло. В этот день в доме Есентая собрался весь поселок, все пять семей, которые постоянно здесь живут. Они проводили обряд Кудай тамак – призывали дождь в ущелье.

Без дождя тут будет плохо – не будет урожая овощей и картофеля, не будет травы для скота. А они живут натуральным хозяйством – работы же здесь нет. Делают кумыс, курт, масло – на продажу таким туристам, как мы, или отвозят на базар.

Встречали нас, нежданных, как самых дорогих гостей. Горячий чай из самовара – с дымком, вкусный-вкусный! Картофель рассыпчатый ("сами выращиваем"), мясо, лепшки. Были даже городские конфеты и орехи. Какая там Италия с Турцией, не сравниться их раскрученному ресторанному бизнесу с простым гостеприимством байжансайцев!

Люди там живут прекрасные, сильные, смелые. А еще веселые – за столом шутки и смех. И много воспоминаний – много говорили о том, как им жилось в когда-то богатом поселке, в котором была работа, были Дворец культуры, садик для малышей, школа. Кстати, про школу – несколько человек за этим столом одноклассники, уже пятидесятилетние люди с молодой душой и детским задором.

Добрыми словами вспоминают тех, кто делал дорогу когда-то – она и по сей день им служит, и они ее берегут, ухаживают – каждый год технику нанимают, чтобы привести в порядок дорогу.

Эта дорога связывает поселок с остальным миром. По ней едут (или идут) в магазин, в гости, в школу. Зимой, правда, дорогу засыпает снегом так, что на два-три месяца поселок полностью изолирован. Связи ж нет никакой. Чтобы позвонить по телефону, надо лезть в гору. А за интернетом вообще надо отправляться километров за 20 отсюда. Есть только городской телефон – один на всех. Это уж на крайний случай.

И еще байжансайцы говорят спасибо за свет – он есть, и это спасение, без него жизнь тут была в сто раз сложнее. А так – воду из реки качает электрический насос, стиркой занимается электрическая стиральная машина… "Красота! Живем как царицы", - это слова Сауле, жительницы поселка.

Потом Есентай отвез нас к шахтам. На своей старенькой, но выносливой и мощной машине. Показал затопленные дыры в скале, где когда-то ходили вагонетки, показал бывшие административные здания, отвез к местному рукотворному озеру – плотина из отвалов производства перекрыла речушку, вот и образовался водоем… Это место он бережет как самую важную святыню, чужим людям не показывает, говорит – слишком много мусора они после себя оставляют. Действительно, оставляют – мы этот мусор видели.

Есентай – человек обстоятельный, хозяйственный, умный, начитанный. Правда, с образованием не получилось – мечтал стать врачом, но надо было работать.

Зато сейчас старший сын учится на врача, и не где-нибудь, а во Франции, наследовал мечту отца и воплощает ее в жизнь. Круто.

Так вот, Есентай рассказал "свинцовую" историю ущелья. А я потом нашла детали. Получилось вот что.

Как все было

Рудопроявление в этом ущелье было известно более ста лет. Некоторые шымкентские краеведы упоминают некоего англичанина, который на рубеже XIX-XX веков занимался здесь добычей свинцовых руд. Но документов, подтверждающих это, пока не найдено.

А в научной литературе первые сведения о залежах свинца и цинка в этом районе привел Валериан Николаевич ВЕБЕР, российский геолог и палеонтолог. C 1900 и до самой своей смерти он работал в Геологическом комитете (позднее Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт), бывал в Туркестане. Да и вообще, самые важные его труды посвящены изучению геологического строения и полезных ископаемых нынешнего Казахстана: он открыл месторождения нефти, мышьяка, свинца, угля, совместно с группой единомышленников-учеников составил геологическую карту горного Туркестана.

Известно, что в 1920-х годах некий БОБРОВ организовал здесь добычу богатых свинцовых руд, лежащих на поверхности. Производство было незначительным по объему, руда транспортировалась на верблюдах в Аулие-Ату (ныне Тараз), где на кустарном заводе из нее выплавлялся свинец.

Производство выстояло недолго, и все забылось. Пока в 30-х годах прошлого века местный охотник Байжан (это не легенда, такой человек был) показал разведочной партии место, где он брал металл для изготовления свинцовых пуль. Овраг, где это место находилась, и был назван геологами в честь Байжана. Сай – это овраг.

Байжансайское рудоуправление образовали уже в 1939 году. Подчинялось оно Чимкентскому свинцовому заводу (который тоже был снесен, только в 2018 году). Началось строительство рабочего поселка, обогатительной фабрики, дизельной электростанции. Провели грунтовые дороги до ближайшего поселка и железнодорожной станции. Приехали специалисты с семьями. И в 1941 году Байжансай получил статус рабочего посёлка.

А потом началась война, которая дала новый толчок к развитию самого производства и, как следствие, поселка. Что логично: фронту нужны были пули, а пулям нужен был свинец. Есентай сказал, что каждая седьмая пуля, выпущенная в годы Великой Отечественной войны, была отлита из байжансайского свинца.

После войны Байжансай стал процветать. Прошло техническое перевооружение рудника: появились мощные скреперные лебедки, экскаваторы и самосвалы МАЗ. Конную тягу заменила электровозная откатка.

В 1950-м вошла в строй шахта Байжансай, в 1952-м - рудник Аксуран.

В 1961-м у Банжансайского рудоуправления сменился "хозяин" - им стал Ачисайский полиметаллический комбинат. Условия труда и жизни сотрудников стремительно улучшались. В центре поселка построили клуб с кинозалом на 250 мест, появилась музыкальная школа, библиотека, общежитие для молодых специалистов аж на 150 мест, в урочище Курджайляу для горняков организовали зону отдыха. с художественной и технической литературой. В жилых домах появилось центральное отопление и телевизоры. Жило в то время в поселке около 4000 человек. Снабжение тут было на зависть всем окрестным городам и поселкам, и не только окрестным – приезжали сюда за товарами аж из самой Алма-Аты. Был здесь даже собственный аэропорт - АН-2 летали в Чимкент (ныне Шымкент) и Кентау. А благодаря субсидированной поддержке Москвы тут было все – полки в магазинах были полны лучших товаров, зарплата сотрудников выше, чему коллег на других рудниках. И все это потому, что очень уж ценилась местная высокорентабельная руда.

Есть здесь и свои знаменитости. Эдуард ВИНОКУРОВ, например. Трехкратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях 1968 и 1976 годов, серебряный призер Олимпийских игр 1972 года, шестикратный чемпион мира в командных соревнованиях родился в Байжансае 20 октября 1942 года. Казалось бы – живи и радуйся.

Но в начале 1990-х годов добыча свинца прекратилась. И жизнь в поселке закончилась. Сначала разъехались специалисты - по другим рудникам и шахтам, а потом и все остальные – ну что тут делать?

И осталось здесь 12 человек.

Возвращение

Но они не печалятся, несмотря на всю печальность ситуации. Говорят, что была возможность уехать, но они не уехали и сейчас об этом не жалеют. Выстояли, приспособились к новой жизни, обросли хозяйством, менять место жительства не планируют.

Живут очень дружно – а иначе тут не выжить. Дорогу делают вместе, столбы электрические тоже вместе ремонтируют, помогают друг другу во всем.

Сейчас к тому же появляются туристы – они арендуют жилье, покупают молочные продукты.

Мы тоже купили. По максимуму, как можно больше. Масла, рыжего, ароматного – по килограмму, курта - несколько мешочков. И даже не потому, что очень курт любим. Но надо ж было хоть как-то отблагодарить добрых людей за их гостеприимство.

Расставались почти родней, договаривались о будущих поездках, обменивались телефонными номерами, сфотографировались на память.

"Но вы не звоните, до нас не дозвониться. Мы сами звонить будем, раз в месяц примерно, как до связи доберемся", - странно услышать такое в XXI веке.

Но это жизнь. Жизнь в Байжансае.

До встречи, байжансайцы!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ И ЧИТАЙТЕ НАС В TELEGRAM!